杨冰

杨冰 引言:微创时代的血管闭合技术革新

近年来,随着心血管疾病发病率的攀升和微创介入手术的普及,血管闭合技术逐渐成为临床医学和医疗器械领域关注的焦点。传统血管闭合方法(如手工缝合、金属夹闭或人工压迫)虽广泛应用,但存在创伤大、操作复杂、术后并发症风险高等问题,尤其在大口径血管(如股动脉、主动脉)手术后,这些问题更为突出。在此背景下,新一代无缝合可降解血管闭合器的问世,被视为血管介入治疗领域的重大技术突破。近期,该产品通过欧盟CE认证,标志着其在安全性和有效性上获得国际权威认可,并为全球市场推广铺平道路。本文将从技术原理、临床价值、市场前景及行业影响等维度,全面解析这一创新产品的意义。

一、技术原理:无缝合与可降解的协同创新

1. 无缝合闭合机制

传统血管闭合依赖外科缝合或机械压迫,需在血管穿刺点进行物理操作,容易导致血管壁损伤、局部血肿或感染。新一代闭合器的核心设计在于利用生物材料与血管组织的自然愈合特性,通过递送系统将闭合装置精准释放至目标位置。其工作原理可分为两步:

· 即时物理封堵:装置通过可膨胀结构(如生物相容性凝胶或支架)与血管壁贴合,形成临时物理屏障,阻止血液外渗;

· 诱导生物愈合:装置表面涂覆促凝血成分(如纤维蛋白原或凝血酶),加速局部血栓形成,同时刺激血管内皮细胞迁移增殖,促进穿刺点的自然修复。

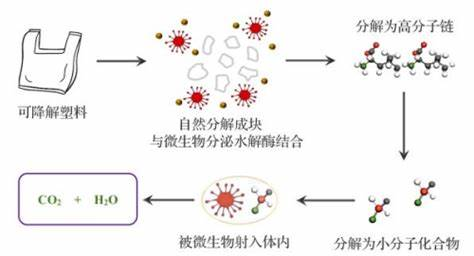

2. 可降解材料的科学突破

装置的核心材料为生物可降解高分子聚合物,如聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)或其共聚物。这些材料在体内通过水解或酶解逐步分解为水和二氧化碳,降解周期可根据临床需求调整(通常为3-6个月)。其优势体现在:

· 避免二次手术:无需像金属夹闭器一样长期滞留体内,降低异物反应风险;

· 动态适配血管重塑:降解速率与血管愈合过程同步,初期提供足够支撑力,后期逐步“消失”,减少对血管弹性的干扰。

3. 大口径血管适配性设计

针对股动脉(直径6-8mm)或主动脉(直径20-30mm)等大口径血管的高流量、高压力特点,闭合器在结构上采用了以下创新:

· 径向支撑力增强:通过网格状支架或螺旋缠绕设计,确保装置在血流冲击下的稳定性;

· 自适应膨胀技术:材料具有形状记忆功能,可根据血管直径自动调整贴合度,避免过度扩张或闭合不全。

二、临床价值:从患者安全到医疗效率提升

1. 降低术后并发症风险

传统缝合或压迫法可能导致血管狭窄、假性动脉瘤或神经损伤。无缝合闭合器通过微创递送和生物相容性材料,显著减少以下风险:

· 感染风险下降:无需开放切口,降低病原体侵入概率;

· 血肿形成减少:即时封堵效果优于人工压迫,尤其适用于抗凝治疗患者;

· 血管内皮损伤最小化:避免缝合线或金属夹对血管壁的机械刺激。

2. 缩短手术与康复时间

闭合器操作可通过导管在数分钟内完成,无需复杂外科团队配合,使介入手术整体时间缩短30%以上。患者术后卧床时间从传统方法的6-8小时减少至1-2小时,大幅提升医疗资源周转效率。

3. 扩展手术适应症

对于肥胖、血管钙化或凝血功能障碍的高危患者,传统闭合方法成功率较低。新型闭合器的精准释放和生物诱导愈合机制,为这些人群提供了更安全的选择,有望推动复杂病例的微创治疗普及。

三、市场前景:心血管器械赛道的新增长极

1. 需求驱动:老龄化与手术量激增

全球心血管疾病患者已超5亿,其中约30%需接受介入治疗。随着人口老龄化加剧,大口径血管手术(如经导管主动脉瓣置换术TAVR)年增长率达12%,对高效闭合器械的需求持续攀升。

2. 竞争格局与商业化潜力

目前血管闭合器市场由雅培、泰尔茂等企业主导,但产品多以金属材质为主。可降解闭合器的推出有望抢占差异化赛道,其价格虽高于传统产品(预计单价2000-3000美元),但凭借术后护理成本降低和患者支付意愿提升,市场渗透率或将快速提高。CE认证为其进入欧洲及新兴市场提供先发优势。

3. 政策与产业链协同

欧盟MDR新规对医疗器械的临床数据要求更为严格,此次认证侧面验证了产品的合规性和竞争力。与此同时,上游生物材料供应商(如科思创、Evonik)与下游医疗机构合作开展的真实世界研究,将进一步推动技术迭代。

四、行业影响:改写血管介入治疗范式

1. 推动手术流程标准化

闭合器的“即插即用”特性简化了操作步骤,有助于在基层医院推广复杂血管介入手术,缓解医疗资源分布不均问题。

2. 加速可降解材料应用

该产品的成功商业化将激励更多企业探索可降解材料在心血管领域的应用,如可吸收支架、瓣膜等,推动行业向“植入即修复”理念转型。

3. 促进多学科交叉创新

材料科学、流体力学与临床医学的深度结合,为未来开发智能闭合器(如搭载传感器监测愈合进度)奠定基础。

五、挑战与未来方向

尽管前景广阔,该技术仍需应对以下挑战:

· 长期安全性验证:可降解材料的体内代谢路径需更多随访数据支持;

· 成本控制:高分子材料生产和灭菌工艺的优化是降价关键;

· 医生培训与接受度:操作习惯改变需要系统的学术推广。

未来,随着3D打印技术、AI辅助释放系统的引入,个性化闭合装置和大数据驱动的术后管理将成为可能。

结语:重塑血管闭合的黄金标准

新一代无缝合可降解血管闭合器的CE认证,不仅是单一产品的里程碑,更标志着血管介入治疗从“机械修复”迈向“生物愈合”的新时代。其技术突破兼具临床价值与商业潜力,有望成为心血管疾病治疗领域的标配工具,最终惠及全球亿万患者。在这一进程中,医疗创新的核心始终是回归患者需求——以更小的创伤、更快的康复和更优的预后,重新定义现代医学的边界。