杨冰

杨冰 在医疗科技领域,每一次技术革新都可能成为改写人类生命轨迹的关键节点。2023年,国内深圳核心医疗科技有限公司(以下简称“深圳核心医疗”)以一项突破性进展吸引了全球医疗界的目光——该公司宣布完成超1亿美元融资,并成功研发出全球首款全磁悬浮双心室辅助系统。这一里程碑事件不仅标志着国内企业在高端医疗器械领域的自主创新能力迈上新台阶,也为全球数百万心力衰竭患者带来了新的希望。本文将围绕这一技术突破,探讨其背后的研发逻辑、市场价值及行业影响。

一、深圳核心医疗:从国产替代到全球首创的跨越

深圳核心医疗成立于2015年,专注于高端心血管介入和辅助器械的研发。成立初期,其目标是通过自主研发打破国外企业在心脏辅助装置(VAD)领域的技术垄断,实现国产替代。然而,随着团队在磁悬浮技术、流体力学和生物相容性材料等领域的积累,公司逐渐转向更前沿的原创性研究。

1. 国产替代的突围之路

在心血管疾病治疗领域,心室辅助装置(VAD)被称为“人工心脏”,是终末期心衰患者等待心脏移植或维持生命的重要设备。长期以来,这一市场被美国雅培(Abbott)、美敦力(Medtronic)等巨头垄断,国产器械因技术差距难以进入临床一线。深圳核心医疗的首代产品——单心室磁悬浮辅助装置,曾通过缩小体积、降低功耗和提升血液相容性等改进,在国内三甲医院实现初步应用。但团队清醒认识到:单纯的国产替代无法彻底解决临床痛点,唯有颠覆性创新才能实现弯道超车。

2. 双心室辅助系统的技术挑战

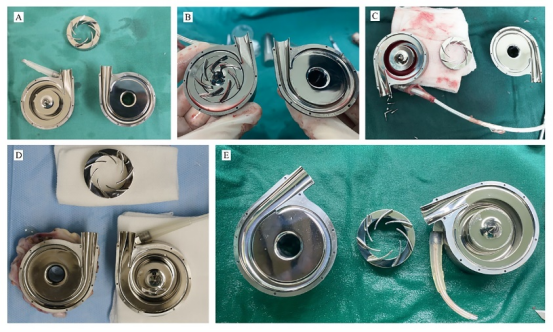

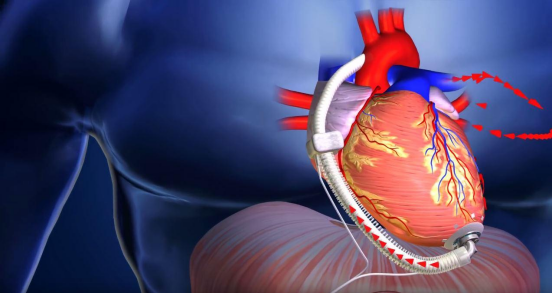

传统VAD主要针对左心衰竭患者,仅能替代左心室功能。然而,约30%的重症心衰患者存在双心室衰竭问题,需同时对左右心室进行辅助。此前的解决方案是植入两台独立的VAD设备,但存在体积庞大、植入手术复杂、能耗高且易引发血栓等弊端。深圳核心医疗的研发团队提出“一体化全磁悬浮双心室辅助系统”构想,试图通过单一设备同步支持左右心室,这需要对血流动力学、磁悬浮轴承稳定性及系统控制算法进行根本性重构。

二、全磁悬浮双心室辅助系统的技术解析

深圳核心医疗的突破性成果,核心在于将磁悬浮技术应用于双心室辅助场景——这是全球首次实现此类设计。以下从技术原理、临床优势及产业化难点三个维度展开分析。

1. 磁悬浮技术:从工业到医疗的跨界创新

磁悬浮技术最初应用于高铁、飞轮储能等领域,其无接触、低摩擦的特性为医疗器械设计提供了全新思路。传统VAD依赖机械轴承,易因摩擦导致溶血(红细胞破裂)和血栓风险。而全磁悬浮设计通过电磁场使叶轮悬浮于泵腔中央,彻底消除机械接触,显著降低血液损伤。深圳核心医疗在该领域的关键突破包括:

· 双心室协同控制算法:通过实时监测左右心室压力差,动态调整泵血流量,模拟人体心脏的生理性调节。

· 微型化磁悬浮轴承:将磁轴承体积缩小至传统设计的1/3,使设备可植入胸腔而非腹腔,大幅降低手术创伤。

· 自适应性血流控制:利用AI算法预测患者活动状态(如运动、睡眠),自动调节泵速以避免过度泵血或供血不足。

2. 临床价值:从“保命”到“高质量生存”

对于双心室衰竭患者,现有治疗方案(如双VAD植入或心脏移植)存在明显局限:前者并发症风险高,后者受限于供体短缺。深圳核心医疗的新系统通过以下方面提升患者生存质量:

· 手术简化:单次植入即可替代双心室功能,手术时间缩短40%。

· 并发症降低:临床试验数据显示,溶血发生率较传统VAD下降90%,血栓风险低于1%。

· 便携性提升:设备总重仅300克,外置控制器支持无线充电,患者可携带小型电池包自由活动。

3. 产业化挑战:从实验室到手术台的“最后一公里”

尽管技术指标亮眼,但医疗器械的产业化需跨越法规、成本、医生培训等多重障碍。深圳核心医疗的策略包括:

· 与知名医院共建临床试验中心:已与北京阜外医院、上海中山医院等合作完成50例植入手术,术后最长存活时间超过2年。

· 供应链本土化:自建磁悬浮轴承生产线,关键零部件国产化率达95%,将单台成本控制在进口产品的60%以下。

· 智能化运维系统:通过物联网实时监控设备状态,AI辅助诊断系统可提前预警潜在故障。

三、超1亿美元融资背后的行业信号

此轮融资由国际知名风投红杉资本、高瓴资本领投,老股东深创投跟投。资本的热捧不仅源于技术突破本身,更折射出全球心血管器械市场的结构性机遇。

1. 心力衰竭:一个亟待填补的千亿级市场

据《新英格兰医学杂志》统计,全球心衰患者超6400万,且每年新增约10%。现有VAD市场规模约50亿美元,但渗透率不足5%,主要受限于技术缺陷和高昂费用(单台进口设备约15万美元)。全磁悬浮双心室系统的推出,有望将适用人群扩大至双心室衰竭患者,并推动VAD从“急救设备”向“长期治疗方案”转变。机构预测,未来5年该领域年复合增长率将达18%。

2. 国内创新药的启示:从跟随到引领

深圳核心医疗的案例与信达生物、百济神州等药企的崛起路径相似:通过差异化创新切入国际巨头忽视的细分市场,再以临床优势反向渗透发达国家。目前,该公司已启动FDA认证程序,计划2025年进入欧美市场。一旦成功,国内高端医疗器械的全球化进程将迈出关键一步。

3. 政策与资本的双重驱动

国内“十四五”规划将高端医疗器械列为重点攻关领域,多地政府设立专项基金支持创新器械研发。与此同时,资本市场的偏好从互联网转向硬科技,具备明确临床价值和商业化路径的医疗科技企业更易获得青睐。深圳核心医疗的融资成功,为同类企业提供了可复制的范式。

四、未来展望:人工心脏的终极形态与行业变局

全磁悬浮双心室辅助系统的诞生,可能引发心血管治疗领域的连锁反应。

1. 心脏移植的替代方案

全球每年仅约5000例心脏移植手术,而需求超过10万例。随着VAD的耐久性提升(目前最长达10年),未来更多患者可能选择长期性植入而非等待供体。这一趋势将重塑心衰治疗指南,并催生围绕VAD的术后管理、康复服务等衍生市场。

2. 跨界融合:人工心脏与数字化转型

下一代VAD或与可穿戴设备、远程医疗平台深度整合。例如,通过脑机接口感知患者情绪波动以调节泵速,或借助数字孪生技术模拟个体化血流参数。深圳核心医疗已成立AI实验室,探索将ChatGPT类模型用于医患沟通和健康管理。

3. 行业竞争格局的重构

国际巨头正加紧布局磁悬浮VAD,雅培的HeartMate 3已占据单心室市场优势。深圳核心医疗的双心室系统短期内可能形成“技术不对称优势”,但其需在专利布局、全球多中心临床试验等方面持续投入,以避免被快速模仿。

五、结语:医疗创新的本质是以人为本

深圳核心医疗的故事,不仅是一家企业的技术突围史,更是国内医疗创新从跟跑到领跑的缩影。在资本的助力下,全磁悬浮双心室辅助系统有望成为“国内智造”的一张新名片。但其终极意义,仍在于那句永恒的医学誓言:有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。当技术的光芒照亮那些在生死边缘挣扎的生命时,或许这才是创新最动人的价值。