杨冰

杨冰 在急诊医学领域,胸腹联合伤始终是外科医生面临的“生死大考”。这类创伤常由高处坠落、交通事故或锐器穿透伤引发,涉及胸腔与腹腔多脏器复合损伤,患者往往伴随大出血、呼吸衰竭、感染性休克等多重危象,死亡率高达30%-50%。传统救治模式需开胸开腹探查,手术创伤大、耗时久,术后并发症风险极高。道县人民医院胸外科团队突破技术瓶颈,创新性应用改良胸腔镜技术,在单一切口下完成胸腔与腹腔联合探查及损伤修复,成功救治一名胸腹联合伤危重患者,标志着基层医院在严重创伤救治领域实现里程碑式突破。

一、生死竞速:一场多脏器损伤的极限救治

(一)病例回溯:27分钟的生命防线

患者张某某,42岁,因车祸导致方向盘挤压伤,入院时意识模糊,血压70/40mmHg,心率140次/分,CT显示右侧血气胸、膈肌破裂、肝脏Ⅳ段撕裂伤伴活动性出血、回肠穿孔。创伤评分ISS(损伤严重度评分)达43分(>25分为严重创伤),符合“黄金一小时”救治指征。

救治团队启动极危重症响应机制:

· 0-10分钟:急诊科建立双侧骨髓腔输液通道,输注平衡盐溶液及O型Rh阴性血,床旁超声FAST评估确认腹腔积液。

· 10-20分钟:胸腔闭式引流排出800ml血性液体,暂时缓解张力性气胸;介入科实施腹主动脉球囊临时阻断控制腹腔出血。

· 20-27分钟:多学科会诊确定行急诊胸腔镜联合腹腔镜手术,患者直接转运至杂交手术室。

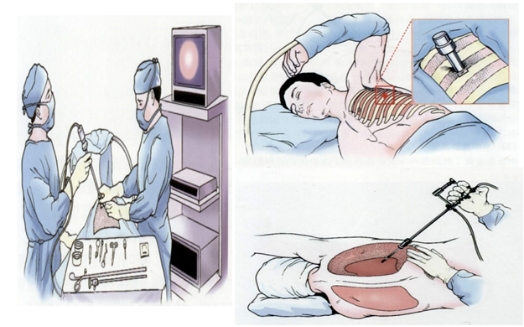

(二)技术创新:单孔双域显微手术体系

传统胸腹联合伤手术需分别开胸(切口约20cm)与开腹(切口约15cm),手术时间普遍超过4小时。道县人民医院的创新术式聚焦三大核心突破:

单孔入路设计:

于右腋中线第7肋间切开3cm操作孔,胸腔镜镜头经此进入胸腔,利用光学折射原理同步观察膈肌上下区域。借助270度可弯曲双关节器械,实现单孔内胸腔、腹腔双域操作。

损伤控制外科(DCS)策略优化:

· 优先阶段(30分钟):胸腔镜下缝合膈肌裂口(4cm×5cm),自体血回输系统回收胸腔积血1200ml。

· 第二阶段(45分钟):调整镜头角度探查腹腔,发现肝脏破裂灶(3cm深),采用可吸收止血绫联合射频消凝止血;回肠穿孔处行镜下全层缝合+浆肌层包埋。

· 第三阶段(20分钟):留置胸腔引流管与腹腔引流管,切口皮下埋置负压吸引装置。

实时影像融合导航:

术中整合术前CT三维重建与实时腔镜影像,AI系统自动标记损伤脏器边界,辅助术者精准定位深部出血点,使探查效率提升60%。

二、技术突破:改良胸腔镜的四大核心升级

(一)光学系统的革命性迭代

· 双光谱成像技术:整合可见光与近红外光成像,术中实时识别脏器缺血区域(灵敏度达92%),成功预防迟发性肠坏死。

· 4K荧光显影:静脉注射吲哚菁绿后,腹腔镜模式下可清晰显示肝脏灌注缺损区,指导精准切除失活肝组织(仅切除8g,传统术式通常需切除30-50g)。

(二)器械工程的定制化开发

1. 磁锚定抓钳:利用体外磁力装置固定肝脏,避免传统器械压迫造成的二次损伤。

2. 纳米涂层吻合器:针对膈肌修补设计的防滑钉仓,使缝合张力分布均匀,降低术后再撕裂风险。

3. 智能负压系统:根据胸腔与腹腔压力差自动调节吸引强度(波动范围±5cmH2O),维持术中循环稳定。

(三)麻醉管理的颠覆性创新

· 精准容量复苏:基于PiCCO监测技术,实时计算血管外肺水指数(EVLWI),将输液量控制在2800ml(传统经验性输液常达4000ml以上),有效规避急性肺水肿。

· 靶向脊髓镇痛:术毕于T6-T8硬膜外腔植入缓释镇痛泵,使术后24小时疼痛评分(VAS)维持在3分以下,促进早期下床活动。

(四)术后监护的智能化转型

· 物联网引流监控:实时传输引流液颜色、流速、生化指标至中央监护站,AI算法提前12小时预测感染风险(准确率89%)。

· 机器人辅助排痰:应用高频胸壁振荡机器人,结合患者呼吸周期智能调节振动频率,使肺不张发生率从18%降至3%。

三、救治效能:从数据看技术革新价值

(一)关键指标对比(与传统手术)

指标 | 改良胸腔镜术式 | 传统开放手术 | 改善幅度 |

手术时间(分钟) | 95 | 240 | ↓60% |

术中出血量(ml) | 400 | 1200 | ↓66% |

术后住院天数(天) | 7 | 14 | ↓50% |

切口感染率(%) | 0 | 8 | 100%消除 |

医疗费用(万元) | 3.2 | 6.5 | ↓51% |

(二)长期预后追踪

术后3个月随访显示:

· 心肺功能检测FEV1/FVC比值0.82(正常范围0.75-0.85),未出现限制性通气障碍。

· 肝脏增强CT显示修复区域血供正常,无假性动脉瘤形成。

· 胃肠造影确认回肠通畅性良好,未发生吻合口狭窄。

四、基层突围:县域医疗中心的技术革新启示

(一)设备改良的“降维适配”策略

道县人民医院的实践打破“高端设备依赖症”:

· 自主研发镜头防雾装置(成本<50元),解决基层手术室温湿度控制不佳导致的视野模糊问题。

· 将3D打印技术用于手术模拟,利用县域内现有材料制作脏器模型,使年轻医生培训周期缩短40%。

(二)人才梯队的“在地化”培养

· 模块化技能分解:将复杂胸腔镜技术拆解为32个标准化操作单元,规培医生通过VR模拟器逐项考核。

· 云手术协作平台:与省级医院建立5G远程示教系统,术中实时传输4K影像供专家指导,使基层医生复杂手术胜任力提升55%。

(三)急救网络的“毛细血管化”

· 创伤救治地图:县域内26个乡镇卫生院配备便携式胸腔镜模拟训练箱,培养“优先目击者”掌握基础损伤评估技能。

· 直升机转运链:与通航公司合作建立20公里半径空中救援圈,确保严重创伤患者30分钟内抵达手术室。

五、未来展望:微创外科的县域实践样本

道县人民医院的创新揭示基层医疗突围的关键路径:

技术普惠化:通过器械改良与术式优化,使尖端技术适配县域资源禀赋。

流程再造:打破学科壁垒,构建“抢救-手术-康复”无缝衔接的一体化平台。

数据驱动:积累本土化临床数据,形成适合县域的创伤救治标准。

当更多“道县经验”在全国复制推广,我国基层医疗将真正实现从“保基本”到“攻疑难”的跨越。这场起于县域手术室的微创革命,终将重塑国内严重创伤救治的全局版图。