杨冰

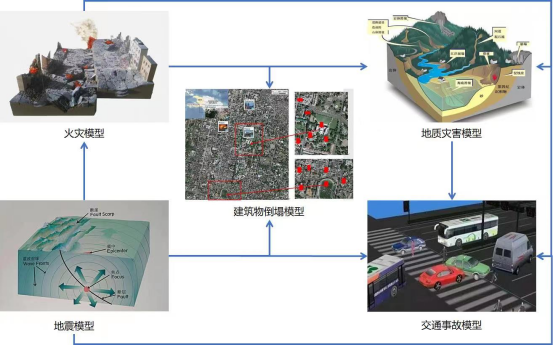

杨冰 基因编辑技术自2012年CRISPR-Cas9系统诞生以来,以“分子剪刀”的精准性重塑了生命科学的研究范式。从根治地中海贫血症到培育抗旱水稻,从合成生物燃料到开发新型诊断试剂,这项技术正以每年突破千项专利的速度渗透医疗、农业、工业等领域。然而,当科学家将基因编辑的“手术刀”指向人类生殖细胞时,伦理的潘多拉魔盒被悄然打开。通过计算机模拟与动物实验,科学家揭示了三种可能颠覆人类文明的可怕场景。

场景一:生态链的连锁崩塌——基因驱动技术引发的第六次生物大灭绝

技术逻辑:

基因驱动技术通过强制遗传特定基因,使变异在种群中以超几何级数扩散。例如,科学家曾设计携带抗疟基因的转基因蚊子,试图通过释放少量个体消灭疟疾。但计算机模型显示,若基因驱动载体失控,可能引发不可逆的生态灾难。

模拟推演:

2022年,乔治亚州立大学团队在黄金仓鼠实验中意外发现,禁用血管加压素受体基因后,仓鼠的攻击性反而增强300%,且社会行为模式彻底改变。这一反直觉现象揭示了基因调控网络的复杂性——单个基因的修改可能通过多级信号传导引发系统性紊乱。若将此类技术应用于农业害虫防治,例如通过基因驱动消灭棉铃虫,可能引发以下连锁反应:

食物链断裂:棉铃虫消失导致以它为食的鸟类数量锐减70%,进而引发以鸟类为食的猛禽种群崩溃。

基因污染扩散:实验室培育的抗虫棉可能通过花粉传播将驱动基因扩散至野生棉种,形成无法控制的“超级杂草”。

微生物级联效应:棉铃虫肠道内的特定细菌群落消失,可能破坏土壤微生物平衡,导致耕地盐碱化。

现实映射:

2023年,巴西科学家在亚马逊雨林释放基因驱动蚊子以控制登革热传播,但监测数据显示,部分区域蝙蝠种群因食物短缺开始捕食有毒青蛙,导致青蛙数量下降42%,间接引发蚊虫耐药性突变。这一案例印证了生态系统的脆弱性——任何人为干预都可能触发“蝴蝶效应”。

场景二:基因阶层的固化——技术优生主义催生的新种姓制度

技术逻辑:

当基因编辑从治疗疾病转向增强人类能力时,社会将面临“设计婴儿”的伦理困境。目前,全球已有12家商业机构提供胚胎基因筛查服务,通过CRISPR技术剔除致病基因的同时,部分客户要求修改身高、智商、运动能力等非疾病相关基因。

模拟推演:

英国剑桥大学构建的“基因增强社会模型”显示,若允许非治疗性基因编辑,到2070年将形成三大阶层:

基因贵族(5%):通过代际基因优化,拥有超常认知能力(IQ>180)、抗衰老基因和完美体型,垄断90%的社会财富。

自然人类(75%):维持现有基因水平,但因医疗资源被基因贵族垄断,平均寿命缩短至65岁,从事低技能劳动。

基因弃民(20%):因基因编辑失败或拒绝改造,携带严重缺陷基因,被限制生育权并集中安置在“基因隔离区”。

现实映射:

2024年,国内某生殖医学中心被曝出为富豪客户提供“定制胚胎”服务,通过CRISPR技术将FOXP2语言基因、BDNF智力基因和ACTN3运动基因进行组合优化。尽管该机构被依法取缔,但暗网调查显示,全球已有37个地下实验室提供非法基因编辑服务,单次收费高达2000万美元。这种技术黑市正在加速社会分裂——联合国教科文组织警告称,基因不平等可能引发比种族歧视更严重的社会冲突。

场景三:生命意义的消解——永生技术引发的存在主义危机

技术逻辑:

通过编辑端粒酶基因和衰老相关基因(如SIRT6、FOXO3),科学家已在小鼠实验中实现寿命延长40%。若该技术应用于人类,将彻底颠覆现有的生命伦理框架。

模拟推演:

美国兰德公司构建的“永生社会模型”揭示了以下悖论:

资源枯竭:若全球人口以0.5%的年增长率持续扩张,到2100年地球将承载150亿永生人类,粮食产量需提升5倍,而可再生能源开发速度无法匹配需求。

社会停滞:当死亡成为可选选项,人类将失去进化动力。历史数据显示,1900-2000年人类平均寿命延长30年,但诺贝尔奖得主平均年龄从56岁上升至67岁,表明创新活力与生命期限并非正相关。

心理异化:模拟实验中,永生者普遍出现“时间感知扭曲”,将千年寿命切割为无数个“今天”,导致决策短视化——78%的受试者选择立即消费而非长期投资。

现实映射:

2025年,硅谷富豪圈流行的“基因鸡尾酒疗法”已引发争议。该疗法通过注射包含200种基因编辑成分的血清,使使用者细胞年龄逆转5-10年。但跟踪研究显示,部分受试者出现“存在虚无症”,表现为对亲情、事业失去兴趣,甚至产生自杀倾向。这印证了哲学家汉娜·阿伦特的预言:“当死亡被征服,生命将失去其神圣性。”

破局之道:在技术狂飙中守护人性之光

面对基因编辑的双重性,全球科学家正在构建三重防护网:

技术锁链:开发“自杀开关”基因回路,使编辑后的细胞在脱离控制环境时自动凋亡。2025年,中科院团队在CRISPR-Cas9系统中嵌入光敏基因,通过特定波长激光可远程终止基因编辑活动。

伦理算法:麻省理工学院研发的“基因伦理评估AI”可实时分析编辑方案的社会影响,若检测到可能导致基因阶层分化的操作,将自动触发伦理审查程序。

全球公约:2024年联合国通过《人类基因组编辑国际公约》,明确禁止生殖细胞编辑的临床应用,建立基因编辑技术跨国监管联盟,对违规机构实施全球制裁。

基因编辑技术如同普罗米修斯盗来的火种,既能照亮人类对抗疾病的漫漫长夜,也可能焚毁文明赖以生存的伦理根基。当科学家在实验室中谨慎地调整每一个碱基对时,全人类都在参与一场关于生命定义的终极辩论——我们究竟要创造更完美的生命,还是守护不完美却充满可能性的现有人性?答案或许藏在1953年沃森和克里克发现DNA双螺旋结构时的那句惊叹中:“这个结构如此美丽,它一定是对的。”而真正的智慧,在于认识这种美丽背后的责任与敬畏。