杨冰

杨冰 2023年,国内某知名生殖医学中心的数据显示,冻卵咨询量同比激增307%。这一现象折射出国内社会正在经历深刻的变革:女性自主意识觉醒与传统家庭观念的碰撞、医疗技术普惠化与资源紧缺性的矛盾、个体权益保障与社会治理的复杂平衡,共同编织出一张充满张力的现代生存图景。

一、技术革命重塑生育时间维度

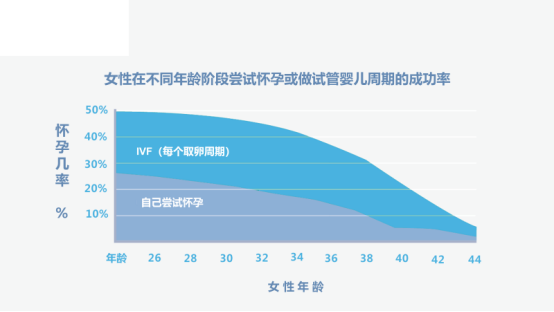

卵子冷冻技术的突破性进展,使人类首次获得对抗生物钟的有限主动权。玻璃化冷冻技术将卵子存活率从不足30%提升至90%以上,解冻后的临床妊娠率接近新鲜卵子水平。这种技术迭代直接改变了现代都市女性的生育规划模式。

在北京某互联网公司担任高管的林女士(化名)的经历颇具代表性:34岁生日当天预约冻卵咨询,用年终奖支付6万元冷冻费用,将12枚卵子存入液氮罐。这类"生育保险"行为正在知识女性群体中形成风潮,折射出职业发展与生理局限的尖锐矛盾。

二、单身女性生育权的制度困境

现行《人类辅助生殖技术规范》明确规定"禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术",将冻卵服务限定于已婚患病人群。这种政策设计导致地下冻卵产业链的野蛮生长:中介机构通过境外医疗旅游、境内私密操作等灰色途径,每年促成近万例违规冻卵案例。

政策滞后性在司法领域引发连锁反应。2022年某未婚女性起诉医院拒绝冻卵服务的案件,暴露出法律体系的内在矛盾——《妇女权益保障法》承认生育权属基本人权,但具体实施细则却形成事实剥夺。这种制度性悖论迫使部分女性转向东南亚国家完成冻卵,形成新型医疗移民潮。

三、医疗资源挤兑的多维冲击

生殖医学中心的超负荷运转已成常态。上海某三甲医院生殖科数据显示,冻卵业务占用30%的实验室资源,导致不孕症患者的平均等待周期延长4.2个月。这种资源争夺引发不同群体间的隐形对立:传统不孕夫妇质疑"健康人群挤占医疗资源",而冻卵支持者强调"预防性医疗的正当性"。

医疗资源分层现象随之加剧。公立机构严控冻卵资格催生高端民营市场:某私立医院单周期冻卵报价15万元,提供VIP咨询、定制化促排方案等差异化服务。这种市场化分层使生育权保障异化为资本游戏,违背技术普惠的初衷。

四、技术崇拜背后的认知误区

社交媒体营造的"冻卵神话"正在制造新型焦虑。某平台调查显示,62%的受访女性高估冻卵成功率,误认为35岁冻存的卵子能在45岁获得70%以上活产率,而实际数据不足40%。这种认知偏差导致部分女性过度依赖技术方案,忽视年龄对妊娠风险的客观影响。

更隐蔽的风险在于心理契约的建立。28岁选择冻卵的张女士坦言:"液氮罐里的卵子就像定时存款,反而让我在婚恋选择上更加挑剔。"这种技术依赖可能扭曲正常的生命进程,制造出"虚假安全感"。

五、伦理争议的冰山与暗礁

代际公平问题逐渐浮出水面。冷冻15年的卵子解冻受孕时,母亲与子女可能形成54岁的年龄差,这种"超龄养育"模式对传统家庭结构形成挑战。更尖锐的争议聚焦于卵子商品化趋势——某明星"冷冻卵子作为30岁礼物"的宣言,加速了生育权向消费品的异化进程。

医疗机构面临双重伦理拷问:过度商业化可能违背医学伦理,但完全公共服务又无力承担运营成本。这种困境在2022年某公立医院冻卵定价听证会上集中爆发,成本核算与公益属性难以两全。

六、破局之路:系统性解决方案

技术赋权需要制度配套。试点放开已婚健康人群冻卵限制、建立卵子存储年限分级管理制度、完善单身女性生育权司法解释,构成政策调整的三层递进路径。深圳已率先将冻卵纳入地方医疗保障体系,探索政府-机构-个人成本分担机制。

医疗资源扩容需突破体制瓶颈。建议建立生殖医学专科联盟,实行实验室资源共享;推广标准化操作流程,将基础冻卵技术下沉至二甲医院;开发智能管理系统,通过算法优化设备使用效率。

社会观念的进化同样关键。基础教育阶段应纳入生殖健康教育,打破冻卵技术的神秘化认知;企事业单位可试点"生育准备假",帮助女性合理安排冻卵时间;媒体需建立科学传播规范,杜绝过度渲染技术效果。

这篇文章通过技术、制度、资源、认知等多维度剖析,试图呈现冷冻卵子热潮背后的复杂社会图景。在生育自由与医疗公平的天平上,需要技术创新、制度革新与人文关怀的协同共振,才能实现个体权益与社会效益的最大公约数。

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询

扫一扫联系我们

获得更详细的医药咨询