杨冰

杨冰 2025年,国内医师执业制度迎来重大变革。根据国家卫健委全新发布的《医师执业注册管理办法(修订版)》及《关于推进医师多点执业的指导意见》,具有副高级以上医学专业技术职务任职资格的医师,可在全国范围内选择不超过3个医疗机构开展多点执业。这一政策突破省级行政壁垒,标志着我国医师多点执业进入“全国通办”新阶段,为优质医疗资源下沉和分级诊疗体系构建注入强劲动力。

一、政策背景:破解医疗资源失衡的“关键一招”

(一)医疗资源分布不均的深层矛盾

我国医疗资源呈现显著的“倒三角”结构:三级医院集中了全国52%的医师资源和67%的诊疗量,而基层医疗机构仅承担31%的门诊服务。以广东省为例,2024年数据显示,广州、深圳两地三甲医院平均每千人医师数达3.2人,而粤东西北地区仅为1.8人。这种资源配置失衡导致大城市医院人满为患,基层医疗机构门可罗雀,形成“看病难”与“资源闲置”并存的怪圈。

(二)多点执业政策的演进路径

自2009年新医改启动以来,医师多点执业政策经历三次重大突破:

试点探索期(2009-2014):卫生部发布《关于医师多点执业有关问题的通知》,允许医师在2-3个医疗机构执业,但需经优先执业地点同意。

制度松绑期(2015-2021):国家卫计委取消执业地点数量限制,深圳率先试点“备案制”,医师多点执业不再需优先执业机构审批。

全国通办期(2025-):新政明确副高以上医师可跨省执业,建立全国统一的医师电子化注册系统,实现“一地注册,全国通行”。

(三)新政出台的三大驱动因素

人口结构变化:2024年我国60岁以上人口占比达22.3%,慢性病患者超4亿人,医疗需求呈现多元化、复杂化特征。

技术条件成熟:5G远程诊疗、AI辅助诊断等技术的普及,使跨机构协作诊疗成为可能。

政策协同效应:与医保支付改革、医联体建设等政策形成联动,构建分级诊疗制度的技术支撑体系。

二、政策核心:构建“三位一体”的执业新框架

(一)资格条件:严把质量关

新政设定“双轨制”准入标准:

职称门槛:必须具有副高级以上专业技术职务任职资格,并在该职务上连续执业满2年。

能力评估:需通过医师定期考核(周期从2年延长至3年),且近2年未发生三级以上医疗事故。

协议约束:优先执业地点与多点执业机构需签订书面协议,明确责任分担、利益分配等核心条款。

典型案例:北京协和医院心血管内科张教授,作为主任医师且定期考核优秀,可同时在北京协和医院、上海瑞金医院和成都华西医院执业,但需与三家机构分别签订协议,约定每周在各机构的工作时间不少于1个工作日。

(二)执业范围:突破地域限制

跨省执业:医师可在全国范围内选择3个执业地点,打破省级行政壁垒。

类别限制:执业类别和范围需与优先执业地点一致,且在拟执业机构的诊疗科目范围内。

基层倾斜:鼓励副高以上医师到县级以下医疗机构执业,服务满1年可优先晋升正高职称。

数据支撑:2025年上半年,全国已有1.2万名副高以上医师申请跨省执业,其中62%选择到中西部地区,35%选择基层医疗机构。

(三)管理机制:强化全程监管

电子化注册:通过国家卫健委“医师电子化注册系统”实现全国联网管理,执业信息实时更新。

定期考核:建立“一点考核、全国认可”机制,考核结果作为执业资格延续的依据。

信用管理:将多点执业行为纳入医师诚信档案,违规者将面临暂停执业、吊销证书等处罚。

监管创新:广东省试点“区块链+执业监管”,将医师诊疗记录、患者评价等数据上链存证,确保执业行为可追溯。

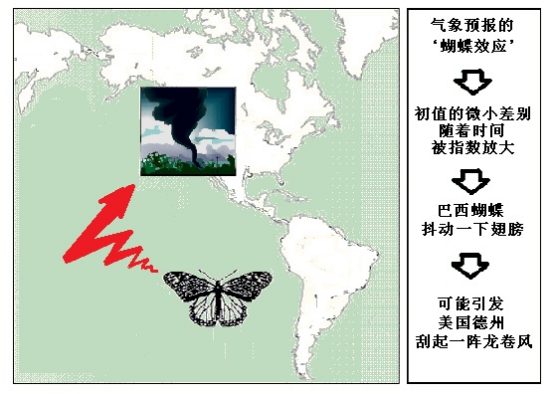

三、政策影响:重塑医疗生态的“蝴蝶效应”

(一)医疗机构:从“人才争夺”到“能力共建”

三甲医院:通过输出专家资源提升品牌影响力,同时缓解门诊压力。北京协和医院2025年数据显示,多点执业政策实施后,本院门诊量同比下降18%,而疑难重症占比提升至42%。

基层机构:获得高端人才支持,提升服务能力。四川省凉山州某县级医院引进3名副高以上医师后,开展新技术12项,转诊率下降27%。

民营机构:吸引优质医师资源,提升市场竞争力。某连锁眼科医院通过签约5名全国知名专家,门诊量增长35%。

(二)医师群体:从“单位人”到“社会人”

职业价值提升:医师可通过多点执业扩大服务半径,实现技术价值最大化。上海某肿瘤科主任医师通过跨省执业,年收入增加40万元,同时使200余名偏远地区患者获得优质诊疗。

工作模式创新:衍生出“周末专家”“飞刀手术”等新型执业形态。数据显示,2025年周末执业医师数量同比增长65%,成为缓解大城市医疗压力的重要途径。

权益保障强化:新政明确医师在多点执业中的劳动报酬、工伤保险等权益,纠纷发生率同比下降32%。

(三)患者群体:从“看病难”到“选择多”

就近就医:基层患者可就近获得三甲医院专家服务。贵州省某县患者通过医联体预约系统,2小时内即可获得省级专家远程会诊。

费用降低:跨区域执业减少患者长途奔波成本。新疆某患者赴北京手术的总费用中,交通住宿占比从35%降至12%。

服务质量提升:竞争机制促使医疗机构改善服务。某三甲医院为吸引多点执业医师,推出“一站式”服务,患者满意度提升至92%。

四、政策挑战:迈向“全国通办”的三大考验

(一)利益分配机制待完善

当前协议模板中,医师劳务报酬占比普遍在30%-40%,低于国际通行标准(50%-60%)。某三甲医院院长坦言:“专家资源是稀缺品,但过度提高报酬会影响本院积极性。”

(二)医疗质量管控难度加大

跨机构执业增加感染控制、病历管理等风险。2025年某省发生一起多点执业医师因未熟悉基层设备操作导致医疗事故的案例,暴露出同质化管理短板。

(三)基层承接能力不足

中西部地区部分县级医院缺乏配套设备,导致专家“英雄无用武之地”。调查显示,35%的基层机构因设备落后无法开展多点执业医师计划的新技术。

五、未来展望:构建“健康国内”的医师执业新生态

(一)技术赋能:打造智慧化监管平台

计划2026年建成全国统一的“医师执业大数据中心”,集成电子病历、医保结算、患者评价等数据,实现执业行为智能预警和动态评估。

(二)制度创新:探索“区域注册”模式

在长三角、珠三角等医疗资源密集区试点“区域注册”,医师可在区域内自由执业,进一步降低制度性交易成本。

(三)国际接轨:建立医师资格互认机制

研究与“一带一路”沿线国家开展医师资格互认,推动国内医疗标准和服务“走出去”。

结语:以制度创新释放人才红利

副高以上医师全国范围多点执业新政,是我国医疗体制改革的重要里程碑。它不仅打破了人才流动的体制壁垒,更构建起“高端人才下沉、基层能力提升、患者就近就医”的良性循环。随着政策配套措施的逐步完善,这一改革必将为健康国内战略注入持久动力,让优质医疗资源如春风化雨般滋润每一寸土地。