杨冰

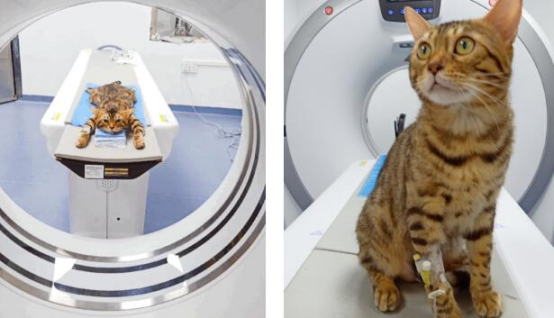

杨冰 凌晨两点,李琳抱着呼吸急促的波斯猫冲进一家24小时宠物医院。经过初步检查,医生神色凝重地递来一张检查单:“可能是肺水肿,需要立刻做CT。”当她颤抖着手扫码支付时,屏幕上的数字让她瞬间清醒——4500元。这笔费用是她在三甲医院做同类检查的3倍。三个小时后,CT报告显示,猫咪只是误食了化毛球引发的轻微炎症。

这样的场景正在国内各大城市高频上演。随着“宠物经济”的爆发式增长,一个隐秘的灰色市场逐渐浮出水面:部分宠物医院利用饲主的焦虑心理,将常规诊疗包装成“生死攸关”的高端服务,通过高溢价检查、诱导性开药、过度手术等手段攫取暴利。数据显示,2023年国内宠物医疗市场规模突破1500亿元,但其中至少30%的消费被指存在“非必要医疗”。当人类医疗体系尚在努力遏制过度检查时,宠物医疗的监管空白地带,已然成为资本狂欢的舞台。

一、宠物医疗定价乱象:CT检查背后的暴利逻辑

在北京市朝阳区某高端宠物医院,一张价目表揭示了这个行业的定价秘密:犬猫全身CT扫描每次2800-5500元,而北京市三甲医院同等项目均价仅为1200元;生化检查套餐标价800-1500元,人类医院仅需200-400元;一场普通绝育手术收费2000元起步,是社区动物诊所的4倍。

1. “设备成本论”的谎言

宠物医院常以“设备昂贵”解释高价,但事实远非如此。一台国产宠物专用16排CT售价约150万元,而人类医院使用的64排CT设备价格超过500万元。更关键的是,宠物CT无需像人类设备那样每日承接上百例检查,单次检查的边际成本极低。以上海某连锁宠物医院为例,其CT日均使用5次,按单次4000元计算,不到一年即可收回设备成本——而人类医院需要至少三年。

2. 信息垄断下的定价权

不同于人类医疗的政府指导价体系,宠物医疗完全市场化运作。医院通过制造信息不对称强化定价权:将检查设备英文缩写改为晦涩术语(如将血常规包装成“CBC+CRP炎症因子联检”),把基础药物更换为进口“高端替代品”,甚至创造新病种(如“猫慢性应激综合征”)以匹配昂贵治疗方案。

3. 捆绑销售的“组合拳”

当宠物主人踏入医院,便进入精密设计的消费链条。以呕吐症状为例,标准流程可能是:血常规(300元)+胰腺炎检测(600元)+腹部B超(800元)+CT(3500元),总费用超过5000元。而资深兽医私下透露:“80%的呕吐病例通过触诊和基础检查就能确诊,影像学检查往往是创收工具。”

二、“情感税”:宠物医疗暴利的核心密码

宠物医疗的高溢价,本质上是一场针对人类情感的精准收割。当宠物被定义为“家人”,医疗决策便从理性消费异化为情感刚需。这种“情感绑架”的商业模式,催生出独特的“宠物医疗经济学”。

1. 焦虑贩卖与道德绑架

医院深谙宠物主人的心理弱点。检查室里,医生常使用话术施压:“现在不做CT,万一耽误治疗你会后悔一辈子”;治疗过程中强调“进口药副作用小,便宜药可能伤肝肾”;甚至在手术同意书中加入“因未选择高端方案导致的后果由主人承担”等条款。北京一位饲主哭诉:“医生指着我家狗的X光片说心脏阴影可能是肿瘤,吓得我连夜凑钱做6800元的增强CT,结果只是拍摄角度问题。”

2. “它经济”下的身份消费

在社交媒体推动下,宠物医疗逐渐成为中产家庭的“身份标签”。带猫狗去高端医院、使用“宠物界协和”等营销话术的机构、购买包含基因检测的万元体检套餐,成为彰显“责任感”的社交货币。成都某宠物医院甚至推出“VIP肿瘤治疗卡”,预存10万元可享受“美国专家远程会诊”,尽管这些服务的技术含量存疑。

3. 保险缺失下的恐慌性消费

国内宠物保险渗透率不足1%,远低于欧美国家的20%-30%。宠物主人一旦遭遇大病,往往陷入“治还是不治”的道德困境。部分医院利用这种心理,将治疗费用推至饲主承受极限。一则极端案例显示,某金毛犬因误食异物手术报价8万元,主人被迫网络募捐,而术后发现异物成本仅为一根鸡骨头。

三、灰色产业链:从过度医疗到隐秘利益输送

暴利驱动的宠物医疗市场,已形成环环相扣的灰色产业链。从上游设备商、药品经销商到下游医院,共同构筑起一个封闭的利益共同体。

1. 设备商的“技术霸权”

国际巨头垄断高端宠物医疗设备市场。某德国品牌凭借专利壁垒,将宠物MRI设备售价抬高至人类设备的1.5倍(约1800万元),并强制要求医院按次支付软件授权费。这种“卖设备+收租金”的模式,迫使医院将成本转嫁给消费者。

2. 药品流通的“黑箱操作”

宠物药品市场存在大量“擦边球”操作。部分医院将人用药物更换包装后高价出售:一瓶人类药店售价15元的甲硝唑片,拆分成宠物专用“口腔消炎片”后可定价200元;更隐蔽的是,通过海外代购渠道引入未经药监局批准的“神药”,如某日本产“抗癌营养剂”单支售价高达2500元。

3. 资本入局后的“扩张恶果”

近五年,超过200亿元风险资本涌入宠物医疗赛道。为满足投资方对业绩增长的需求,连锁医院疯狂扩张,衍生出“业绩对赌”下的畸形业态:医生背负开单KPI,手术室安装摄像头监控接诊量,甚至出现“健康宠物被诊断出糖尿病以推销胰岛素”的恶性事件。

四、监管困局:狂奔的行业与缺失的规则

与人类医疗的严密监管相比,宠物医疗几乎处于“法外之地”。这种系统性失控,暴露出现行管理体系的三大漏洞。

1. 标准缺失:同病不同价的荒诞现实

国内至今未出台宠物诊疗项目收费标准,同一城市内,犬胃肠炎治疗费用可能相差10倍。更荒诞的是,宠物医疗纠纷缺乏权威鉴定机制。当饲主质疑过度医疗时,医院往往以“个体差异”“宠物不会说话”为由搪塞。

2. 资质乱象:两周培训即可上岗的“兽医”

据行业协会数据,全国仅36%的宠物医生持有执业兽医资格证。大量从业人员通过“速成班”上岗:某培训机构广告声称“14天学会宠物诊疗,推荐月薪过万工作”。这些“半路医生”为掩盖技术短板,更倾向于依赖仪器检查而非临床经验。

3. 维权困境:法律空白下的弱势群体

现行《动物防疫法》未涉及宠物医疗纠纷处理,《消费者权益保护法》也难以覆盖情感损失。当饲主要求退还过度治疗费用时,往往因“宠物属于财产”的法律定性,无法主张精神损害赔偿。这种制度性漠视,间接纵容了行业乱象。

五、破局之路:从野蛮生长到理性回归

遏制宠物医疗乱象,需要构建“技术伦理+监管制度+消费者教育”的三重防线。

1. 建立诊疗规范与价格指导体系

· 参照人类医疗DRG(按病种付费)模式,制定宠物常见病标准化诊疗路径,明确检查、用药的适应症红线。

· 由行业协会定期发布诊疗项目指导价区间,强制医院公示价格并接受监督。

2. 强化全链条监管

· 对宠物医疗设备、药品实行备案制,严禁使用未经批准的人药兽用。

· 建立全国统一的宠物医生执业考核制度,推行“黑名单”公示机制。

3. 推动保险普及与理性养宠文化

· 鼓励保险公司开发覆盖常见病的普惠型宠物险,通过大数据监控过度医疗行为。

· 借助社区、社交平台开展宠物医疗科普,破除“贵即好”的消费误区。

结语:别让爱成为贪婪的猎物

当一只宠物的CT费用超过人的生命健康权溢价时,折射出的不仅是市场失序,更是文明社会的伦理危机。宠物医疗的本质应是尊重生命,而非利用情感进行掠夺式开发。

打破这场“爱的围猎”,需要让监管跟上产业狂奔的脚步,让技术回归减轻痛苦的初心,更需所有饲主清醒认知——真正的责任不是盲目消费,而是用理性守护这些不会说话的生命。