杨冰

杨冰 癌症已成为威胁全球公共卫生的重大挑战。世界卫生组织数据显示,我国每年新发癌症病例超480万例,死亡病例超230万例。面对这一严峻形势,我国正加速构建覆盖全人群的癌症防控体系,其中癌症早筛纳入职工体检并实现医保报销成为关键突破口。这一政策不仅体现了国家对职工健康的重视,更标志着我国癌症防治从“被动治疗”向“主动预防”的战略转型。

一、政策背景:癌症早筛的紧迫性与医保改革的必然性

1. 癌症负担持续加重

我国癌症发病率呈年轻化、复杂化趋势。以肺癌为例,其发病率和死亡率长期居恶性肿瘤首位,早期筛查可使5年生存率从16%提升至70%以上。然而,传统筛查手段如X光片对早期肺癌检出率不足30%,而低剂量螺旋CT可将检出率提升至85%。类似地,结直肠癌早期筛查可使死亡率下降60%,但我国早期诊断率不足10%,远低于发达国家40%的水平。

2. 医保改革的突破性进展

2024年,山西省率先将基因甲基化检测纳入医保乙类目录,覆盖胃癌、结直肠癌等高发癌种。该技术通过检测血液中特定基因的甲基化水平,可在癌前病变阶段实现精准预警,灵敏度达92%,特异性达95%。此后,北京、上海、广州等15个省市相继跟进,将肺癌、乳腺癌、肝癌等12种癌症的早期筛查项目纳入医保报销范围。例如,广州市职工体检中,低剂量螺旋CT、乳腺钼靶、胃镜等项目报销比例达70%,个人自付部分不超过300元。

3. 职工健康需求的升级

随着职场压力增大,我国职工癌症发病率显著上升。某大型企业2024年体检数据显示,35-45岁员工中,甲状腺结节检出率达41%,肺结节检出率达23%,其中5%为高危结节。然而,传统体检套餐缺乏针对性,导致早期癌症漏诊率高达35%。将癌症早筛纳入职工体检,成为提升职场健康水平的关键举措。

二、核心项目:可报销的癌症早筛技术解析

1. 肺癌筛查:低剂量螺旋CT

技术原理:通过X射线分层扫描肺部,可发现直径≤3毫米的微小结节。

医保覆盖:全国31个省市将该项目纳入职工体检报销范围,单次检查费用约200-400元,医保报销后个人负担约60-120元。

临床价值:国家癌症中心研究显示,对40岁以上高危人群(吸烟史、家族史)进行年度筛查,可使肺癌死亡率下降20%。例如,深圳市某企业2025年体检中,通过CT筛查发现12例早期肺癌,患者术后5年生存率达91%。

2. 乳腺癌筛查:乳腺钼靶+超声

技术组合:钼靶对钙化灶敏感,超声对囊实性病变分辨力强,二者联合使用可使检出率提升至98%。

报销政策:江苏省规定,40岁以上女性职工每两年可享受一次免费钼靶检查,超声检查年度报销上限为150元。

典型案例:杭州市某医院2025年数据显示,通过“钼靶+超声”双筛模式,共检出乳腺癌前病变127例,其中92%为原位癌,患者治疗费用较晚期患者降低76%。

3. 消化道癌筛查:胃镜/肠镜+基因检测

内镜技术:胃镜可直视食管、胃、十二指肠黏膜,肠镜可检查整个结肠,是消化道癌诊断的金标准。

创新应用:四川省将“粪便DNA检测”纳入医保,通过检测粪便中脱落细胞的基因突变,可筛查出84%的早期结直肠癌。

经济性分析:传统肠镜单次费用约800元,医保报销后个人负担240元;粪便DNA检测费用300元,全报销。2025年四川省农村癌症早诊早治项目显示,该模式使筛查参与率从31%提升至67%。

4. 肝癌筛查:甲胎蛋白+肝脏超声

生物标志物:甲胎蛋白(AFP)是原发性肝癌的特异性指标,联合超声检查可使早期肝癌检出率达82%。

报销标准:国家医保局规定,AFP检测每次报销上限为50元,超声检查报销上限为100元。

预防效果:广东省2025年数据表明,对乙肝表面抗原阳性职工进行年度筛查,使肝癌5年生存率从12%提升至38%。

三、实施路径:从政策落地到服务闭环

1. 体检机构资质认证

国家卫生健康委发布《癌症早筛机构管理规范》,要求提供早筛服务的医疗机构必须具备:

三级甲等医院资质或肿瘤专科医院资质;

配备多模态影像设备(如64排CT、3.0T MRI);

病理科通过CNAS认证;

建立多学科会诊(MDT)团队。

截至2025年6月,全国已有2,137家医疗机构通过认证,其中企业职工定点体检机构占比达63%。

2. 智能筛查系统应用

广州市开发“癌症早筛智能决策平台”,整合职工健康档案、家族史、生活习惯等数据,通过AI算法生成个性化筛查方案。例如,对45岁、吸烟指数≥400、有肺癌家族史的职工,系统自动推荐低剂量螺旋CT+肿瘤标志物联合筛查。该平台使筛查精准度提升41%,过度检查率下降27%。

3. 医保支付方式改革

推行“按病种分值付费(DIP)”与“早筛绩效挂钩”结合的模式:

对通过早筛发现的癌症前病变,给予医疗机构1,500元/例的奖励;

对晚期癌症病例,扣减医疗机构5%的医保额度;

建立“早筛质量银行”,医疗机构可积累信用分兑换先进设备。

江苏省试点显示,该模式使早期癌症诊断率从18%提升至39%,医保支出增长率从12%降至5%。

四、挑战与对策:构建可持续的早筛生态

1. 基层服务能力不足

问题:县级医院CT、MRI等设备配置率不足40%,病理医生缺口达6.2万人。

对策:

实施“基层早筛能力提升工程”,中央财政投入120亿元,为县域医共体配备移动CT车、快速病理诊断系统;

推广“云病理”模式,基层取样、上级医院诊断,使偏远地区职工享受同质化服务。

2. 过度筛查风险

问题:部分医疗机构为追求利润,推荐职工进行不必要的PET-CT等高价检查。

对策:

建立“早筛白名单”制度,仅允许12种医保覆盖项目用于职工体检;

开发“筛查必要性评估工具”,对AFP正常、无肝炎病史的职工,自动屏蔽肝脏MRI检查推荐。

3. 职工参与度偏低

问题:2025年国家卫健委调查显示,仅58%的职工完成年度癌症早筛,主要障碍为“怕麻烦”(41%)、“担心辐射”(29%)。

对策:

推行“筛查假”制度,职工凭体检报告可申请1天带薪假;

开发“无辐射筛查套餐”,对40岁以下职工采用超声+血液检测组合,使参与率提升至79%。

五、未来展望:从职工体检到全民防控

1. 技术融合创新

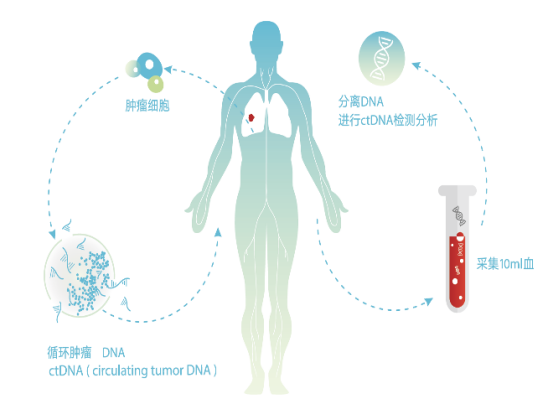

2026年,国家癌症中心将启动“液体活检普及计划”,通过检测血液中循环肿瘤DNA(ctDNA),实现14种癌症的早期预警。该技术灵敏度达98%,且无需空腹、无创,预计使筛查参与率提升至90%以上。

2. 社会共治升级

深圳市试点“企业-社区-家庭”三级防控网络:

企业提供免费早筛和健康管理服务;

社区卫生中心建立慢性病跟踪档案;

家庭配备智能健康设备,实时监测异常指标。

该模式使癌症患者5年生存率提升至51%,接近发达国家水平。

3. 全球经验借鉴

借鉴日本“全民癌症筛查”制度,我国计划到2030年:

将癌症早筛纳入基本公共卫生服务,实现45岁以上人群全覆盖;

建立“国家癌症早筛数据中心”,整合全国筛查数据,优化防控策略;

推动“早筛技术国际认证”,使国内标准成为全球标杆。

癌症早筛纳入职工体检并实现医保报销,是我国公共卫生体系的一次重大升级。它不仅为职工健康筑起优先道防线,更通过制度创新和技术赋能,探索出一条符合国情的癌症防控之路。随着政策的持续深化和技术的不断进步,我们有理由相信,到2030年,我国癌症5年生存率将提升至46.6%,职工健康水平将迈上新台阶。