杨冰

杨冰 2025年,国内急救体系迎来历史性变革。国家卫生健康委员会发布《院前医疗急救服务能力提升三年行动计划(2025-2027)》,明确要求全国城区120急救平均反应时间压缩至12分钟以内,农村地区缩短至14分钟,山区海岛等特殊区域不超过16分钟。这一标准较现行国家标准(城区15分钟、农村20分钟)大幅收紧,标志着国内急救服务正式迈入“分钟级”精准救援时代。

一、新标准出台:从“经验导向”到“科学建模”的范式转换

1. 黄金救援时间的医学依据

心脏骤停患者每延迟1分钟施救,存活率下降7%-10%;创伤性休克患者黄金抢救期仅4-6分钟。医学界公认的“黄金4分钟”急救窗口,要求急救资源必须在更短时间内抵达现场。然而,传统急救体系受限于站点布局、交通状况和调度技术,难以满足这一刚性需求。

2. 地方实践的突破性探索

广州模式:2023年修订《广州市社会急救医疗管理条例》,将救护车派出时间从4分钟压缩至3分钟,同步构建“5分钟社会急救圈”,通过智能调度系统连接5.2万名注册急救志愿者,使心脏骤停患者院前存活率提升至21.3%。

十堰经验:湖北省十堰市通过动态调整急救站覆盖半径,使城区救护车平均到达时间缩短2分51秒,城郊地区从15分钟压缩至12分钟,急救效率提升20%。

温州创新:温州市急救中心通过“调度员摘机3秒、派车35秒、出车41秒”的极速响应机制,将主城区平均反应时间降至9分34秒,农村地区缩短至11分5秒。

3. 新标准的科学建模

国家卫健委联合清华大学国内应急管理研究中心,基于全国287个地级市急救大数据构建“时空压缩模型”。研究发现:

当急救半径从5公里缩减至3公里时,城区平均反应时间可缩短4.2分钟;

采用“固定站点+移动哨点+无人机”立体网络,可使偏远地区响应时间减少37%;

智能调度系统通过AI路径规划,可提升救护车通行效率28%-35%。

二、体系重构:四大支柱支撑“12分钟生命线”

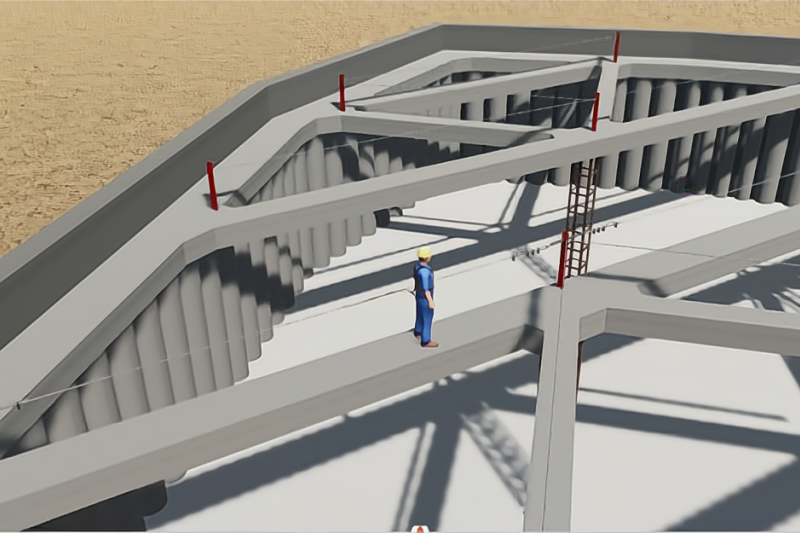

1. 网络重构:从“平面覆盖”到“立体穿透”

全域一体化布局:杭州市规划到2027年建成207个急救站点,实现城市地区3公里、农村地区8公里服务半径全覆盖。新建三级公立医院直升机停机坪覆盖率达100%,探索无人机在山区转运血样、药品的应用。

动态响应机制:重庆市建立“3分钟出动院前急救单元、30分钟背囊化队伍、1小时市级专家”的梯度响应体系,将乡镇卫生院纳入急救网络,使农村急救半径从10公里压缩至6公里。

智慧调度中枢:北京市120调度系统嵌入高德地图实时路况数据,运用“智能调派”算法,使平均反应时间从24分钟缩短至12分钟,调度准确率提升至99.2%。

2. 队伍重塑:从“专业壁垒”到“社会共治”

职业化建设:杭州市规定每组救护车标配1医1驾2辅助人员,24小时站点配备4组轮换班组。急救人员薪酬参照同级公立医院急诊科标准,设立“15年服务奖”鼓励长期留任。

社会力量参与:广州市推行“急救志愿者地图”,注册志愿者可通过“人人救”APP接收500米内急救需求,获得AED使用、心肺复苏等在线指导。目前已有8.3万名志愿者完成认证,成功处置突发事件1.2万起。

基层能力提升:重庆市要求乡村医生每年接受40学时急救培训,晋升职称前需在县级急救中心工作3个月。十堰市建立“急救培训导师库”,累计培训基层医师2.7万人次。

3. 技术赋能:从“经验驱动”到“数据智能”

5G+急救系统:温州市急救中心装备5G救护车,实现车内生命体征、超声影像实时传输至三甲医院,专家可远程指导现场救治。试点显示,急性心梗患者入院至球囊扩张时间(D2W)缩短至48分钟。

AI预警平台:北京市开发“急救热力图”,通过分析120呼叫数据、社交媒体舆情和气象信息,提前30分钟预测高风险区域,动态调配急救资源。

区块链急救档案:杭州市试点建立居民电子急救档案,整合既往病史、过敏史和急救处置记录,救护车到达前即可生成个性化救治方案。

4. 保障升级:从“单一投入”到“多元共担”

财政分级负担:杭州市明确城市地区每3万人口配置1辆救护车,负压救护车比例不低于50%。上城区等核心城区新增站点运行经费由市区两级财政按6:4分担。

商业保险创新:平安健康推出“急救责任险”,覆盖急救人员执业风险,年保费500元即可获得200万元保额。人保财险开发“非急救转运险”,填补市场空白。

公益基金支持:国内红十字基金会设立“急救先锋基金”,为偏远地区急救站点配备AED、便携式超声等设备,累计资助金额达2.3亿元。

三、挑战与突破:重构路上的三重博弈

1. 效率与成本的平衡术

经济账:新建一个标准化急救站点需投入约800万元,包括场地改造、设备采购和人员配置。以杭州市为例,2025-2027年新增58个站点需财政投入46.4亿元。

效益账:十堰市急救体系升级后,心脑血管疾病院前死亡率下降19%,每年减少潜在伤残损失约12亿元。广州市“5分钟社会急救圈”使猝死患者院前存活率提升至国际先进水平。

2. 标准化与差异化的协同

山区实践:重庆市巫山县建立“水上急救站”,配备冲锋舟和潜水装备,使库区急救半径从30公里缩短至15公里。

极端场景应对:杭州市开展“雪豹突击队”训练,模拟地震、洪涝等灾害下的急救响应,救护车配备液压破拆工具和卫星电话,确保“黄金72小时”救援能力。

3. 技术伦理的边界探索

隐私保护:区块链急救档案采用国密算法加密,数据访问需患者生物识别授权。杭州市卫健委规定,急救热力图仅显示区域风险等级,不涉及个体信息。

算法公平:北京市调度系统设置“弱势群体优先”参数,对老年人、孕妇和残障人士呼叫自动升级响应级别,确保资源分配的伦理合规性。

四、未来图景:从“12分钟”到“零距离”的终极追求

1. 技术融合深化

脑机接口急救:2026年,上海瑞金医院将试点“脑电波急救预警系统”,通过可穿戴设备监测脑卒中早期信号,实现“未呼先应”的预防性急救。

量子通信调度:国内科学技术大学研发的量子加密急救通信网络,可抵御极端环境下的信号干扰,确保高原、沙漠等区域的调度指令0延迟传达。

2. 社会共治升级

急救信用体系:杭州市计划将急救培训纳入市民信用积分,志愿者服务时长可兑换公共服务优先权。广州市推行“急救达人”认证,企业每聘用1名持证急救员可获税收减免。

全球急救协作:国家卫健委正构建“一带一路”急救联盟,与东盟国家共享急救资源调度平台,实现跨国界救护车无缝转运。

3. 制度创新突破

急救立法保障:全国人大常委会已将《院前急救法》纳入立法规划,拟明确急救免责条款、社会车辆避让义务等关键制度。

急救教育入法:教育部修订《中小学健康教育大纲》,将心肺复苏、海姆立克法纳入必修课程,计划到2030年培养1亿名“急救小卫士”。

在这场与时间的赛跑中,国内急救体系正以“12分钟”为新起点,通过技术重构、制度创新和社会动员,编织一张覆盖14亿人的生命安全网。当急救车鸣笛划破城市夜空,那不仅是争分夺秒的生死时速,更是一个文明社会对生命尊严的庄严承诺。