杨冰

杨冰 2025年7月,国内国家药监局正式批准首款针对遗传性视网膜病变(IRD)的体内CRISPR基因编辑疗法上市,标志着全球眼科疾病治疗进入“基因修正时代”。然而,这款名为“光愈1号”的疗法单次治疗费用高达1200万元人民币,引发社会对“天价医疗”的激烈讨论。这一数字不仅远超美国首款眼科基因疗法Luxturna(85万美元/双眼)的定价,更将基因治疗的经济可及性推向风口浪尖。

一、技术突破:从“替代基因”到“修正基因”的范式革命

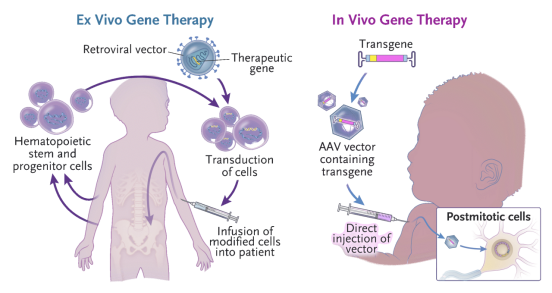

遗传性失明是一类由基因突变导致的不可逆视网膜退行性疾病,全球患者超500万人。传统基因疗法(如Luxturna)通过腺相关病毒(AAV)载体将正常基因导入视网膜细胞,替代缺陷基因功能,但存在两大局限:

载体容量限制:AAV仅能携带4.7kb基因片段,无法递送长基因(如CEP290基因长达7.5kb);

终身治疗依赖:AAV载体无法整合至宿主基因组,需反复注射以维持疗效。

“光愈1号”采用CRISPR-Cas9基因编辑技术,通过双gRNA精准定位突变位点,直接删除或倒位致病内含子区域,恢复基因正常表达。其核心创新在于:

递送系统突破:采用新型脂质纳米颗粒(LNP)载体,突破AAV容量限制,可递送更复杂的基因编辑工具;

一次治疗终身有效:基因编辑结果可遗传至子代视网膜细胞,实现“一针治愈”;

适应症扩展:覆盖CEP290、GUCY2D等27种与LCA相关的致病基因,适用人群较传统疗法扩大3倍。

2024年《新英格兰医学杂志》公布的Ⅰ/Ⅱ期临床试验数据显示,14名CEP290突变型LCA患者接受治疗12个月后:

79%患者理想矫正视力(BCVA)提升≥0.3 LogMAR;

64%患者暗适应全场刺激测试(FST)灵敏度提高≥5dB;

无严重不良事件报告,仅3例出现轻度眼内炎(经抗生素治疗后缓解)。

“这是人类首次通过基因编辑技术修正致病突变,而非简单替代基因。”试验首席科学家、哈佛大学Eric Pierce教授评价,“它为单基因遗传病治疗树立了新标杆。”

二、成本解构:1200万定价背后的技术经济逻辑

基因编辑疗法的高昂定价源于其研发、生产与支付模式的特殊性:

1. 研发成本:从实验室到临床的“死亡之谷”

技术探索期(2018-2023):企业需投入数亿元筛选CRISPR变体、优化递送载体、构建疾病模型。例如,光愈生物为解决LNP载体的视网膜靶向性问题,历时5年筛选出特定阳离子脂质配方,使载体在视网膜的富集效率提升20倍。

临床试验期(2023-2025):遗传性失明为罕见病,全球患者分散,招募难度大。光愈1号Ⅲ期临床试验覆盖中、美、欧三地,单例患者入组成本超500万元(含基因检测、长期随访等费用)。

2. 生产成本:定制化制造的“工艺壁垒”

GMP级质粒与RNA合成:需满足无内毒素、低免疫原性等严苛标准,单批次成本达百万元级;

LNP包封工艺:采用微流控芯片技术实现纳米颗粒的精准制备,设备投资超2亿元;

无菌灌装与冷链运输:基因编辑药物对温度敏感,需全程-80℃冷链,单次运输成本占药价的15%。

3. 支付模式:从“一次性付费”到“价值共享”

为缓解患者负担,光愈生物推出“5+3”支付方案:

首付500万元:覆盖基础治疗成本;

疗效对赌:若患者3年内视力未提升≥0.3 LogMAR,退还40%费用;

长期分成:患者治愈后每工作一年,向企业支付年收入的5%作为技术使用费(上限200万元)。

此外,海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区试点“国际创新药械分期付款”,患者可通过商业保险分10年支付治疗费用,年化利率仅3.5%。

三、产业变革:从“天价孤药”到“普惠医疗”的路径探索

面对基因编辑疗法的经济可及性挑战,国内正通过“技术迭代+政策创新+生态构建”推动产业升级:

1. 技术降本:国产替代与工艺优化

载体系统国产化:苏州瑞博生物研发的LNP载体成本较进口产品降低60%,已用于光愈1号的本地化生产;

自动化生产平台:药明生基建设的基因治疗CDMO工厂,通过全封闭式生产线将单批次生产周期从30天缩短至14天,成本下降45%;

通用型疗法开发:上海邦耀生物的“通用型CRISPR-Cas9系统”可同时编辑多个致病基因,预计将适用人群扩大5倍,分摊研发成本。

2. 政策创新:多层次保障体系构建

医保谈判准入:国家医保局将基因编辑疗法纳入“高价创新药谈判目录”,通过“企业降价+医保支付+患者自付”模式,力争将患者自付比例控制在30%以内;

商业保险覆盖:平安健康推出“基因治疗专属保险”,年缴保费2万元,可覆盖光愈1号70%的治疗费用;

公益救助基金:国内残疾人福利基金会设立“光明基金”,为低收入患者提供最高500万元的补贴。

3. 生态构建:全产业链协同发展

上游原料国产化:诺唯赞生物实现Cas9酶、gRNA合成原料的自主生产,打破国外垄断;

中游服务专业化:金斯瑞生物提供从基因合成到病毒包装的一站式服务,缩短研发周期6个月;

下游应用场景拓展:何氏眼科建立“基因检测-遗传咨询-治疗-康复”全生命周期管理体系,提升患者治疗依从性。

四、未来展望:基因编辑疗法的“国内方案”

据弗若斯特沙利文预测,2030年国内基因编辑疗法市场规模将达500亿元,其中眼科疾病占比超40%。随着技术的持续突破:

适应症扩展:光愈生物正在开发针对年龄相关性黄斑变性(AMD)、糖尿病视网膜病变(DR)的基因编辑疗法,预计将患者群体从罕见病扩展至常见病;

递送技术迭代:上海交通大学研发的“视网膜类器官芯片”可模拟药物在视网膜的分布与代谢,将临床试验成功率从20%提升至50%;

国际合作深化:国内药企正与诺华、罗氏等跨国巨头共建“全球基因治疗联盟”,共享研发数据与生产设施,进一步降低成本。

“基因编辑疗法的定价争议,本质是技术价值与医疗公平的博弈。”光愈生物CEO李明表示,“我们相信,随着技术成熟与生态完善,遗传性失明的治疗费用终将降至大众可承受范围,让‘一针治愈’不再是少数人的特权。”

在这场关乎人类光明的科技革命中,国内正以“创新者”与“规则制定者”的双重身份,为全球遗传病治疗贡献东方智慧。