杨冰

杨冰 近年来,发热伴血小板减少综合征(SFTS)在我国部分地区呈现高发态势。该病由新型布尼亚病毒引起,主要通过蜱虫叮咬传播,人群普遍易感,尤其在丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民及户外活动旅游者感染风险较高。据统计,我国每年报告的SFTS病例数呈上升趋势,其中河南、湖北、山东、安徽、辽宁、江苏和浙江等省份的山区、丘陵地区为高发区域。

SFTS的发病季节与蜱虫活动密切相关,春夏季(尤其是5-7月)为发病高峰期。该病起病急骤,病情凶险,主要表现为发热、血小板及白细胞减少,常伴乏力、食欲不振、恶心、呕吐等症状,部分病例可出现头痛、肌肉酸痛、腹泻等。若不及时治疗,重症患者可能出现多脏器功能衰竭,甚至死亡。因此,了解SFTS的传播途径、临床表现及预防措施,对于降低感染风险、保障公众健康具有重要意义。

一、发热伴血小板减少综合征的流行特征

1.1 病原学与传播途径

SFTS的病原体为新型布尼亚病毒,属于白蛉纤细病毒科。该病毒主要通过蜱虫叮咬传播,蜱虫在叮咬感染者或携带病毒的动物后,病毒在其体内繁殖,再通过叮咬健康人实现传播。此外,无有效防护下,接触患者及病死患者尸体的血液、血性分泌物、排泄物及其污染物也可导致感染发病。

蜱虫是SFTS的主要传播媒介,俗称壁虱、扁虱、草爬子等,一般呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平。蜱虫在分类上属于节肢动物门蛛形纲蜱螨目蜱总科,全世界已知蜱类800余种,我国已发现110余种。中原地区常见的有长角血蜱、血红扇头蜱、微小牛蜱等。蜱虫通常寄生在鼠类、家畜等动物皮肤较薄、不易被搔动的体表部位,吸饱血后虫体可膨胀如黄豆大小。

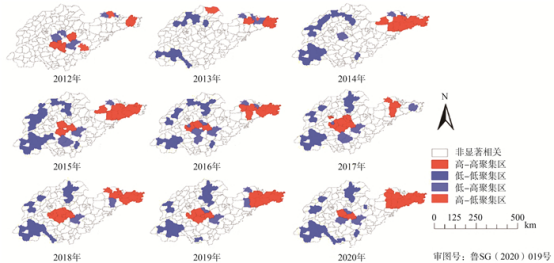

1.2 流行病学特征

SFTS在我国分布广泛,以散发为主,具有地区聚集性。全年均可发病,但具有明显季节性,多发于春夏季,发病高峰集中在5-7月。不同年龄人群均可发生感染,但在有疫情发生的丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民以及赴该类地区户外活动的旅游者感染风险较高。流行区农民发病占比最高,可达80%以上,发病风险与蜱叮咬的机会多少等因素密切相关。

1.3 临床表现与危害

SFTS的潜伏期可能为1-2周,一般急性起病。患者通常首发症状为发热,体温多在38℃以上,甚至可达40℃或以上,呈稽留热或弛张热,伴有畏寒、头痛、肌肉酸痛等全身中毒症状。随着病情发展,患者可出现血小板减少,表现为皮肤、黏膜出血,如瘀点、瘀斑、鼻出血、牙龈出血等,严重者可发生消化道出血或颅内出血。部分患者可出现肝肾功能损害,表现为转氨酶升高、黄疸、少尿、无尿等症状。严重者可发生肝肾综合征,危及生命。

尽管多数年轻患者预后良好,但高龄、免疫力低下或合并严重基础疾病的患者易于转为重症甚至死亡。因此,及时诊断和治疗对于降低SFTS的病死率至关重要。

二、蜱虫叮咬:SFTS的主要传播途径

2.1 蜱虫的生活习性与栖息地

蜱虫在温暖潮湿的环境下活跃,因此春夏季是其活动高峰期。蜱虫通常栖息在草地、树林、灌木丛等环境中,等待宿主(如人类、动物)经过时附着其上。蜱虫的生命周期包括卵、幼虫、若虫和成虫四个阶段,其中幼虫、若虫和成虫均需吸血才能发育至下一阶段。因此,蜱虫在寻找宿主时具有极强的主动性和攻击性。

2.2 蜱虫叮咬的识别与处理

蜱虫叮咬人体时,会将口器刺入皮肤,并分泌具有麻醉作用的唾液,使人体不易察觉。因此,被蜱虫叮咬后,人体可能无明显感觉,但随着时间的推移,叮咬部位可能出现红肿、瘙痒、疼痛等症状。若不及时处理,蜱虫可能长时间附着在皮肤上,增加病毒传播的风险。

一旦发现被蜱虫叮咬,应尽快将其取出。但切勿生拉硬拽或用手直接碾碎蜱虫,以免拽伤皮肤或将蜱虫的头部留在皮肤内。正确的做法是使用尖头镊子等工具贴近皮肤夹住蜱虫口腔部,垂直拔取。取出后,再用碘酒或酒精做局部消毒处理,并自我观察身体状况两周。一旦出现发热、恶心、腹泻、食欲不振等疑似症状或虫咬伤口体征,应及早就医,并告知医生相关暴露史。

2.3 蜱虫传播的其他疾病

除了SFTS外,蜱虫还可传播多种其他疾病,如莱姆病、蜱传脑炎(如森林脑炎、新疆出血热等)、落基山斑疹热、埃里希体病、巴贝西虫病和Q热等。这些疾病的症状各异,但均可能对人体健康造成严重威胁。因此,在蜱虫活跃季节,应特别注意防范蜱虫叮咬。

三、发热伴血小板减少综合征的预防措施

3.1 个人防护

个人防护是预防SFTS的关键。具体措施包括:

· 穿着防护:在蜱虫活跃季节,进入草地、树林等环境时,应穿长袖衣服、扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里,穿浅色衣服以便于查找有无蜱附着。避免穿凉鞋,不要在草地、树木上晾晒衣物。

· 使用驱避剂:裸露的皮肤可涂抹含避蚊胺(DEET)、异丙啶、柠檬桉树油(OLE)、对薄荷二醇(PMD)或2-十一烷酮等成分的驱避剂。遵循产品说明使用,一般不推荐在3岁以下婴幼儿身上使用含有OLE或PMD的产品。

· 喷洒杀虫剂:外出旅游时,衣服和帐篷等露营装备可用含氯菊酯的杀虫剂浸泡或喷洒。氯菊酯可用于处理靴子、衣物和露营装备,并通过多次喷洒以保持保护性。

3.2 环境治理

· 清理家居环境:生活在丘陵、山地、森林等地区的居民,平时要注意清理和杀灭家居环境中游离蜱和饲养家畜身上附着的蜱。保持居住环境整洁,减少蜱虫滋生。

· 避免长时间坐卧:避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区,应做好个人防护,并尽量减少停留时间。

· 宠物管理:流行区猫、狗等宠物及羊、牛等家养动物是蜱虫的重要寄主,密切接触可增加感染的风险。因此,应定期为宠物驱虫,避免其携带蜱虫进入室内。

3.3 及时就医与隔离

· 及时就医:一旦出现发热、乏力、食欲不振、恶心、呕吐等症状,且近期有蜱虫叮咬史或疫区旅居史,应立即就医,并告知医生相关暴露史。

· 隔离治疗:有咯血、呕血等出血表现的患者应隔离治疗,医务人员和陪护人员应加强个人防护,避免与患者血液、排泄物等直接接触。

四、发热伴血小板减少综合征的诊断与治疗

4.1 诊断依据

SFTS的诊断主要依据流行病学史、临床表现和实验室检测。具体标准包括:

· 流行病学史:发病前2周内有蜱虫叮咬史或疫区旅居史。

· 临床表现:急性起病,发热、血小板及白细胞减少,常伴乏力、食欲不振、恶心、呕吐等症状。

· 实验室检测:患者标本病毒核酸检测呈阳性,或标本检测抗体阳转,或恢复期滴度较急性期4倍及以上增高,或标本分离到病毒。

4.2 鉴别诊断

SFTS需与具有相似症状的疾病相鉴别,如肾综合征出血热、登革热、败血症、伤寒、血小板减少性紫癜等。这些疾病在临床表现、流行病学史和实验室检测等方面与SFTS存在差异,需通过详细询问病史、进行全面体格检查和实验室检测来明确诊断。

4.3 治疗原则

目前,SFTS尚无特异性治疗手段,主要为对症支持治疗。治疗重点是早期识别重症和并发症,同时注意基础疾病的治疗。具体措施包括:

· 抗病毒治疗:可使用利巴韦林、干扰素等抗病毒药物,但疗效尚不确切。

· 支持治疗:包括输血、血浆置换等,以纠正血小板减少和凝血功能障碍。

· 重症治疗:对于重症患者,还需使用糖皮质激素、免疫球蛋白等药物进行冲击治疗,以减轻炎症反应和免疫损伤。

· 监测与护理:在治疗过程中,需密切监测患者生命体征,及时调整治疗方案。同时,加强护理,预防并发症的发生。

五、社区与公共场所的防控策略

5.1 社区宣传与教育

社区应加强SFTS的宣传与教育,提高居民对蜱虫叮咬和SFTS的认识。具体措施包括:

· 举办健康讲座:邀请专家为居民讲解SFTS的传播途径、临床表现、预防措施等知识。

· 发放宣传资料:制作SFTS宣传手册、海报等资料,张贴在社区公告栏、居民楼道等显眼位置。

· 开展应急演练:组织居民进行SFTS应急演练,提高居民的应急处理能力。

5.2 公共场所管理

公共场所如公园、景区等应加强蜱虫防控工作,具体措施包括:

· 定期消杀:对草地、树林等蜱虫栖息地进行定期消杀,减少蜱虫密度。

· 设置警示标识:在蜱虫活跃区域设置警示标识,提醒游客注意防范。

· 提供防护用品:在公共场所提供驱避剂、长袖衣物等防护用品,供游客使用。

5.3 跨部门协作

SFTS的防控需要政府、卫生部门、社区、学校等多部门的协作。具体措施包括:

· 建立联防联控机制:加强部门间的信息共享和协作配合,共同应对SFTS疫情。

· 加强监测与报告:建立健全SFTS监测网络,及时发现和报告病例。

· 开展科研攻关:加大对SFTS疫苗和药物的研发力度,提高防控能力。

六、未来展望:发热伴血小板减少综合征防控的挑战与应对

6.1 气候变化的影响

研究表明,气候变化可能导致蜱虫活动范围扩大和活动周期延长,从而增加SFTS的传播风险。因此,需加强气候变化对蜱媒传播疾病影响的研究,优化防控策略。

6.2 疫苗与新药研发

目前,SFTS尚无特异性疫苗和特效药物。未来需加快疫苗和抗病毒药物的研发进程,提高防控能力。同时,探索新的治疗方法和手段,如免疫治疗、基因治疗等。

6.3 国际合作与信息共享

SFTS是全球性公共卫生问题,需加强国际合作与信息共享。通过分享疫情数据、防控经验和科研成果,共同应对SFTS的挑战。

结语

发热伴血小板减少综合征作为一种新发急性传染病,其防控工作任重而道远。面对蜱虫叮咬这一主要传播途径,我们需从个人防护、环境治理、社区宣传、公共场所管理等多方面入手,形成全方位、多层次的防控体系。同时,加强科研攻关和国际合作,共同应对SFTS的挑战。让我们携手努力,科学防控,守护自己和家人的健康。