杨冰

杨冰 近年来,全球登革热疫情呈现持续上升态势。2023年,世界卫生组织报告全球登革热病例超过500万例,接近历史峰值,其中美洲地区报告约410万例;2025年,我国南方省份因气候变暖、降水增多,伊蚊孳生条件改善,本土防控难度进一步加大。登革热通过伊蚊叮咬传播,具有传播速度快、人群普遍易感的特点,其典型症状包括高热、头痛、肌肉及骨关节剧烈酸痛,部分患者可能出现皮疹、出血倾向甚至休克。

面对输入病例增多和本土传播风险上升的双重压力,我国疾控部门明确指出,清除积水、防蚊灭蚊是防控登革热的核心措施。本文将结合全新疫情数据、防控指南及专家建议,从登革热的传播机制、防控策略、社区行动及个人防护等方面展开系统阐述,为公众提供科学指导。

一、登革热的传播机制与疫情现状

1.1 登革热的传播途径与媒介

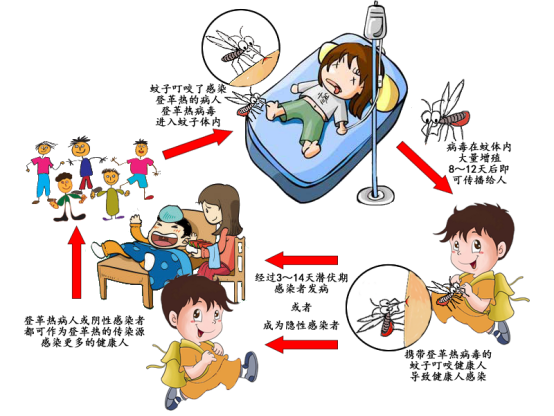

登革热是由登革病毒引起的急性虫媒传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播。雌性伊蚊在叮咬感染者后,病毒在其体内繁殖,再通过叮咬健康人实现传播。伊蚊的孳生地主要为人工和自然容器中的小型积水,如花盆托盘、废弃轮胎、水缸、树洞等。因此,清除积水是阻断登革热传播链的关键。

1.2 全球及我国登革热疫情现状

· 全球疫情:2023年,全球登革热病例激增,美洲地区报告约410万例,巴西、阿根廷、秘鲁等国疫情尤为严重。泛美卫生组织指出,气候变暖导致蚊虫活动增多,是西半球登革热蔓延的主要原因。

· 我国疫情:近年来,我国登革热输入病例持续增多,主要来自东南亚、南亚等疫情高发地区。2023年,我国报告登革热病例超2.7万例,死亡6人,输入性病例仍是主要原因。2025年,随着气候变暖和人员流动增加,我国南方省份本土防控压力进一步加大。

1.3 登革热高发地区与风险因素

· 高发地区:登革热主要流行于热带和亚热带的东南亚、西太平洋地区、美洲和非洲。我国南方省份如广东、广西、云南、福建等因气候温暖湿润,伊蚊密度较高,是登革热的高发区域。

· 风险因素:

· 气候因素:温暖潮湿的气候有利于伊蚊繁殖和病毒传播。研究表明,气温在20-30℃、湿度大于60%时,伊蚊的繁殖速度和叮咬频率显著增加。

· 人口流动:随着国际旅游和贸易的增加,登革热病毒通过感染者输入到非流行区,导致本地传播。例如,2023年我国厦门海关在入境航班中检出厦门口岸今年首例登革热病例。

· 环境卫生:城乡结合部、建筑工地、废旧物品回收站等区域易形成积水,成为伊蚊孳生地。

二、清除积水:从源头阻断登革热传播

2.1 常见积水点与清理方法

2.1.1 室内积水点

· 花盆托盘:定期清洗并倒置,避免积水。

· 水养植物:每3-5天换水一次,并清洗植物根部。

· 厨房与卫生间:清洁布、洗碗布使用后及时脱水晾晒;水槽、洗手池保持干燥;洗衣机底部积水及时清理。

· 其他:肥皂盒、茶几底部、窗户槽等易积水处需定期检查并清理。

2.1.2 室外积水点

· 容器类:废弃轮胎、塑料盒、罐头盒等需及时清理或倒置;水缸、水桶等需加盖或定期换水。

· 建筑与公共区域:建筑工地需每日清理积水;小区喷泉水池定期清洁换水;电缆井盖孔封闭处理。

· 自然环境:树洞、草丛等易积水处需填补或避免逗留;雨鞋、儿童玩具等凹槽物品需及时清理积水。

2.2 社区与单位的责任

· 社区行动:组织爱国卫生运动,动员居民清理公共区域积水;定期开展灭蚊消杀,尤其是老旧小区、城乡结合部等重点区域。

· 单位责任:建筑工地、园林绿化等场所需建立积水清理制度;学校、幼儿园需加强卫生教育,组织学生清理校园积水容器。

2.3 长期监测与维护

· 积水监测:建立积水点台账,定期巡查并记录清理情况。

· 公众参与:鼓励居民举报积水问题,形成“人人参与、共建无蚊环境”的良好氛围。

三、防蚊灭蚊:多维度降低暴露风险

3.1 物理防蚊措施

· 安装纱窗纱门:阻止伊蚊进入室内,是最简单有效的物理防护方法。

· 使用蚊帐:尤其在蚊虫活跃的夜间,为婴幼儿和老人提供额外保护。

· 穿着防护:户外活动时穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露;避免在树荫、草丛等蚊虫密集处逗留。

3.2 化学防蚊措施

· 驱蚊剂:选择含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等有效成分的驱蚊液,按说明书正确使用。

· 蚊香与气雾剂:室内使用蚊香或气雾剂时,需保持适度通风,避免长时间密闭空间使用。

· 生物灭蚊剂:社区绿化带可投放苏云金杆菌等生物制剂,安全且环保。

3.3 环境治理与灭蚊

· 喷洒杀虫剂:在伊蚊密度较高的区域,由专业人员喷洒滞留喷洒剂或空间喷洒剂。

· 生物防治:引入食蚊鱼等天敌,控制水体中蚊幼虫数量。

四、登革热的早期识别与应对

4.1 典型症状与诊断

· 典型症状:突发高热(可达39℃以上)、头痛、眼眶痛、肌肉及骨关节剧烈酸痛(“三痛”)、面颈胸部潮红(“三红”)、皮疹等。

· 诊断依据:流行病学史(如疫区旅居史、蚊虫叮咬史)结合临床表现;实验室检测可通过血清学检测或核酸检测确诊。

4.2 就医与隔离

· 及时就医:出现以下情况需立即就医:

· 高热持续不退,退热药物效果不佳;

· 出现剧烈头痛、呕吐、腹痛或牙龈出血等症状;

· 近期有蚊虫叮咬史或曾前往登革热流行地区。

· 隔离措施:确诊患者需居家隔离,避免蚊虫叮咬,防止二代传播。

4.3 支持与对症治疗

目前尚无特效抗病毒药物,治疗以支持与对症治疗为主,包括:

· 退热:使用对乙酰氨基酚(扑热息痛),避免使用阿司匹林(可能增加出血风险)。

· 补液:口服或静脉补液,防止脱水。

· 监测:密切观察病情变化,尤其是血小板计数和凝血功能。

五、重点人群与特殊场景的防控策略

5.1 学生及儿童

· 学校防控:加强卫生教育,组织清理校园积水;定期开展灭蚊行动。

· 家庭防护:家长需为孩子准备防蚊用品,教育孩子避免在蚊虫密集处逗留;若孩子出现发热等症状,及时就医并暂停返校。

5.2 旅游从业者及游客

· 旅行前准备:提前了解目的地登革热疫情,避免前往高风险疫区;准备个人防护用品(如驱蚊液、蚊帐)。

· 旅行中防护:户外活动时穿长袖衣裤,使用驱蚊剂;住宿选择有纱窗纱门的房间。

· 返程后监测:若出现症状,需主动告知行程史并及时就医。

5.3 建筑工地与园林绿化从业人员

· 作业防护:穿着长袖工作服,涂抹驱蚊剂;避免在积水区域长时间作业。

· 环境管理:每日清理废弃轮胎、塑料膜等容器;必要时使用灭蚊药剂。

· 健康监测:建立健康监测机制,发现疑似病例立即停工并就医。

六、未来展望:登革热防控的挑战与应对

6.1 气候变化的影响

研究表明,近20%的登革热新发感染与气候变化相关,未来25年,气候变暖可能导致全球登革热病例增加40%-60%。因此,需加强气候变化对蚊媒传播疾病影响的研究,优化防控策略。

6.2 疫苗与新药研发

目前,登革热疫苗已在部分国家上市,但适用人群有限(如曾感染过登革热且居住在高发区的9-16岁儿童)。未来需加快广谱疫苗和抗病毒药物的研发,提高防控能力。

6.3 全球协作与信息共享

登革热是全球性公共卫生问题,需加强国际合作,共享疫情数据和防控经验。我国应进一步完善边境检疫和疫情通报机制,及时发现和隔离输入性病例。

结语

登革热的防控是一项系统工程,需要政府、社区、单位和个人的共同参与。清除积水、防蚊灭蚊是阻断登革热传播的核心措施,而早期识别、及时就医则是降低重症和死亡风险的关键。面对输入病例增多和本土传播风险上升的挑战,我们需以科学为指导,以行动为保障,共同筑牢登革热防控的坚固防线。让我们从点滴做起,清理积水、防蚊灭蚊,守护自己和家人的健康,共建无蚊、安全的生活环境。