杨冰

杨冰 引子:一场无声的“拆弹”行动

凌晨三点,某三甲医院手术室的灯光刺破黑暗。无影灯下,54岁的肺癌术后患者李建平躺在手术台上,氧气面罩下的呼吸声急促而微弱。一周前,他的右肺支气管与食管间突然出现一个直径5毫米的瘘口,胃液和食物残渣不断涌入肺部,引发严重感染。血氧饱和度一度跌至70%,监护仪的警报声像催命符般刺耳。

“患者的右肺本就是术后残余,瘘口周围组织脆弱,传统开胸修复术几乎等同于自杀。”胸外科主任医师王明阳眉头紧锁。此刻,介入导管室内,呼吸科、消化内科、麻醉科等七个学科的专家正围着一张三维重建影像激烈讨论。屏幕上,那个隐藏在支气管深处的瘘口仿佛一颗定时炸弹,而他们即将用一项名为“套娃支架”的创新技术,在毫米级的空间内展开一场生死博弈。

优先章:致命的“隐形通道”

1.1 什么是支气管食管瘘?

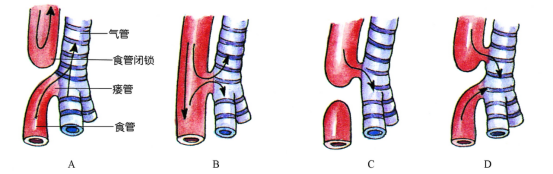

支气管食管瘘(Bronchoesophageal Fistula,BEF)是连接呼吸道与消化道的异常通道。在肺癌患者中,约3%-5%的术后并发症与此相关。当肿瘤侵袭或手术损伤导致气管与食管壁破损时,胃酸、食物甚至细菌会源源不断地通过瘘口涌入肺部。这种“跨界污染”引发的重症肺炎,死亡率高达60%-80%。

病变进程的致命三部曲:

1. 侵蚀期:肿瘤或炎症持续破坏气管-食管间隔;

2. 贯通期:形成直径1-10毫米的异常通道;

3. 崩溃期:肺部反复感染→呼吸衰竭→多器官功能衰竭。

1.2 传统治疗的“三重困境”

过往二十年,医学界对BEF的治疗始终面临瓶颈:

· 手术修复:需开胸切除瘘管并修补缺损,但术后组织愈合能力差,再瘘率超40%;

· 营养危机:患者必须完全禁食,长期依赖静脉营养导致肝功能损伤;

· 感染风暴:即便使用顶级抗生素,仍有30%的患者死于耐药菌感染。

“就像在豆腐渣工程里修水坝,这边刚堵上,那边又塌了。”一位胸外科医生如此形容。

第二章:“套娃支架”的技术革命

2.1 灵感源于俄罗斯套娃

2018年,某医疗团队从俄罗斯传统玩具中获得启发,研发出“双Y型覆膜支架系统”。这套装置由内外两层支架构成:外层为镂空金属支架,用于扩张狭窄的气道;内层为全覆膜支架,像防水布般隔绝瘘口。两者的嵌套设计,既保证了气道通畅,又实现了物理隔绝。

技术突破的关键点:

· 智能记忆合金:镍钛合金支架在体温下自动展开,贴合不规则瘘口;

· 生物涂层技术:覆膜表面喷涂抗生素缓释层,持续抑制局部感染;

· 模块化设计:支架长度可现场裁剪,误差控制在0.5毫米内。

2.2 手术台上的“毫米级芭蕾”

在李建平的手术中,多学科团队展现了精密协作:

优先阶段:麻醉护航

麻醉科采用“保留自主呼吸+高流量氧疗”方案,既避免呼吸机正压加重瘘口泄漏,又维持血氧饱和度在92%以上。

第二阶段:双镜定位

呼吸内科医生操纵支气管镜深入右肺中叶,消化内科团队同步推进胃镜。当两支内镜的光斑在瘘口处重合时,三维导航系统立即生成瘘口立体模型。

第三阶段:支架释放

介入放射科医生通过导管将压缩的外层支架送至瘘口近端。随着支架“咔嗒”一声展开,原本塌陷的支气管被撑开至正常管径。随后,内层覆膜支架精准嵌入,将瘘口完全包裹。

整个操作耗时47分钟,出血量不足10毫升。

第三章:多学科协作的生命密码

3.1 呼吸科的“空间魔术”

主刀医生需要在直径不足8毫米的气道内完成三项任务:

· 精确测算:根据CT数据预判支架释放后的形变率;

· 动态调整:通过支气管镜实时观察支架展开状态;

· 压力平衡:确保支架径向支撑力既能封闭瘘口,又不损伤脆弱黏膜。

3.2 麻醉团队的“走钢丝艺术”

传统全身麻醉的机械通气会导致气道压力骤升,可能将支架推离预定位置。麻醉科独创“镇静-镇痛-自主呼吸”三联方案:

· 右美托咪定:维持患者浅镇静状态;

· 瑞芬太尼靶控输注:精准控制疼痛阈值;

· 经鼻高流量湿化氧疗:提供每分钟60升的高浓度氧气。

3.3 护理团队的“防御工事”

术后24小时是感染防控的关键窗口期:

· 气道管理:每小时用含妥布霉素的生理盐水进行支气管灌洗;

· 营养支持:经鼻空肠管注入特制免疫增强型肠内营养剂;

· 瘘口监测:便携式pH检测仪持续监测支气管分泌物酸度。

第四章:从急救到康复的生命重塑

4.1 术后72小时闯关记

· 6小时:支气管镜确认支架无移位,胃镜下可见覆膜完整覆盖瘘口;

· 24小时:拔除气管插管,患者首次自主呼吸室内空气;

· 72小时:经口试饮5毫升温水,无呛咳及胸痛反应。

4.2 远期管理的三大支柱

1. 支架维护:每3个月CT评估支架形态,纳米涂层可维持12个月抗菌活性;

2. 肺功能康复:通过阻抗阈值呼吸训练器,将残肺功能提升30%-50%;

3. 心理重建:专业团队辅导患者克服“二次手术恐惧症”。

第五章:技术拓展与未来展望

5.1 从急诊到预防的范式转变

新一代“智能支架”正在临床试验中:

· 压力传感:实时监测瘘口周围组织张力,预警再瘘风险;

· 药物缓释:支架内预载抗肿瘤药物,抑制局部癌复发;

· 生物降解:可吸收材料支架在完成使命后自动分解。

5.2 基层医疗的“技术下沉”

在县域医院推广简化版技术:

· 复合支架:将双层结构简化为单层覆膜支架;

· 局麻手术:通过喉罩通气替代复杂麻醉方案;

· 云平台会诊:5G远程指导基层医生完成支架释放。

结语:在呼吸的裂缝中播种希望

当李建平术后第七天咬下优先口苹果时,清甜的汁水顺着修复如初的食管滑入胃部,这个普通动作此刻却如同神迹。从俄罗斯套娃到镍钛合金支架,从多学科会诊到人工智能辅助,人类正用智慧一次次突破生命的禁区。正如主刀医生在手术日志中所写:“我们修复的不只是器官的缺损,更是患者重新拥抱世界的勇气。”