杨冰

杨冰 在安徽省合肥市三孝口街道社区卫生服务中心,每天清晨不到7点,中医诊室门口便排起了长队。这些患者中,有被甲状腺结节困扰的年轻白领,有因乳腺结节焦虑的中年女性,还有辗转多地求医的肺结节患者。他们选择来到这里,是因为一套被称为“经验方+针灸+导引按摩”的中医特色疗法。据统计,安徽省内类似的中医特色门诊年接诊量已突破7万人次,其中80%以上的患者来自省外。这场由基层医疗发起的“结节阻击战”,不仅颠覆了传统治疗模式,更让中医智慧在现代社会中焕发新生。

优先章:结节——现代人的健康隐忧

1.1 高发与年轻化的双重冲击

结节,这个曾经多见于中老年群体的疾病,正逐渐成为职场人群的“健康杀手”。数据显示,30至50岁人群中,甲状腺结节检出率超过40%,乳腺结节和肺结节的比例也逐年攀升。长时间的工作压力、不规律的作息习惯、环境污染以及体检技术的进步,让越来越多的“小结节”被提前发现。然而,这些直径小于1厘米的结节往往处于治疗的“灰色地带”——西医建议观察,患者却深陷焦虑。

1.2 传统治疗的局限与困境

西医对小结节的治疗通常以定期随访为主,但当结节达到手术指征时,患者又面临新的难题:甲状腺结节手术后可能引发功能减退,乳腺结节切除可能影响外观,肺结节手术则存在较高的并发症风险。此外,高昂的手术费用(平均1.5万元)和漫长的恢复周期,让许多患者望而却步。一位45岁的乳腺结节患者坦言:“每次复查都像等待宣判,这种心理折磨比疾病本身更痛苦。”

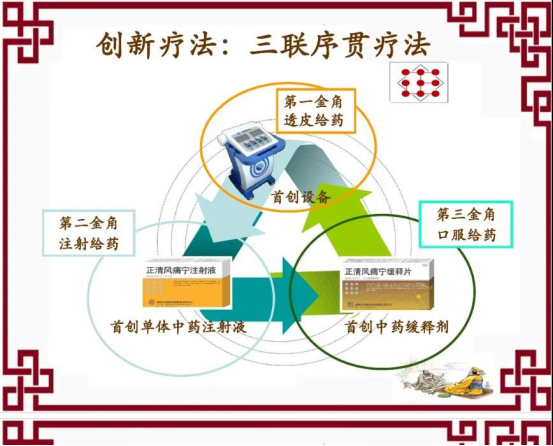

第二章:中医三联疗法:从经验到科学的跨越

2.1 千年药方的现代演绎

在安徽的中医门诊里,一张传承自新安医学流派的经验方成为治疗核心。药方以夏枯草、浙贝母、牡蛎等药材为主,遵循“软坚散结、疏肝理气”的原则。夏枯草被证实含有三萜类化合物,可抑制结节血管生成;浙贝母中的生物碱则能调节免疫微环境。社区医生根据患者体质差异,灵活调整药方配伍,实现“千人千方”的个性化治疗。

2.2 针灸:唤醒人体的自愈力

针灸是治疗的关键环节。医生选择肺俞、膻中、太冲等穴位精准施针:

· 肺俞穴:调节气机,改善肺部结节患者的呼吸功能;

· 膻中穴:疏通乳腺经络,缓解乳房胀痛;

· 太冲穴:平肝潜阳,针对情绪焦虑引发的甲状腺问题。

临床观察发现,针刺可促进局部血液循环,使结节周围形成“药物富集区”,提升中药吸收效率。

2.3 导引按摩:从治疗到预防的闭环

治疗的最后一步是中医导引术。医生手把手教授患者循肝经、脾经推拿的手法,配合深呼吸训练。这种“自治”模式不仅能巩固疗效,更能帮助患者调节情绪、改善体质。一位坚持导引按摩3个月的患者分享:“原本需要每天服用的抗焦虑药,现在减半了。”

第三章:社区医疗的“破圈”之路

3.1 从“配角”到“主角”的转型

过去,社区卫生服务中心常被视为“开药打针”的场所,但安徽的基层医疗机构通过差异化定位实现了突围:

· 专科化建设:设立结节专病门诊,集中资源打造技术优势;

· 价格优势:全程中医治疗费用约3000元,仅为手术的1/5;

· 便捷服务:中药代煎、快递到家,解决上班族的熬药难题。

3.2 智慧赋能的创新实践

在合肥市庐阳区,社区卫生服务中心引入智能系统:

· AI辅助诊断:通过舌象、脉象数据建模,提供用药建议;

· 电子病历共享:与三甲医院互联互通,实现“基层初筛-上级复核”的无缝衔接;

· 远程带教:国医大师通过5G网络实时指导针灸操作,提升基层医生水平。

第四章:疗效验证与患者故事

4.1 数据背后的希望

对5000例患者的跟踪统计显示:

· 结节体积变化:治疗3个月后,68%的患者结节缩小(平均缩小率35%);

· 症状改善:90%的甲状腺结节患者颈部压迫感减轻,85%的乳腺结节患者经前胀痛消失;

· 生活质量提升:焦虑量表评分下降40%,睡眠质量显著提高。

4.2 生命的转折点

案例1: 程序员张某,35岁,体检发现多发肺结节(最大8mm)。拒绝手术的他接受中医治疗4个月后,结节缩小至3mm,CT显示边缘由模糊转为光滑。

案例2: 教师李某,42岁,双侧乳腺结节伴增生。治疗期间配合导引按摩,6个月后结节数量从5个减少至2个,未再服用激素类药物。

第五章:争议与挑战

5.1 疗效评价的科学性之争

尽管患者口碑良好,但中医治疗结节仍面临质疑:

· 缺乏大样本随机对照试验数据;

· 结节缩小是否与自然消退重合尚不明确;

· 部分医生担忧过度治疗风险。

5.2 传承与创新的平衡难题

· 人才断层:年轻中医师对经典方剂掌握不足;

· 药材质量:野生夏枯草等道地药材资源紧缺;

· 标准化瓶颈:针灸手法依赖个人经验,难以统一规范。

第六章:未来之路——守正创新的中医复兴

6.1 政策东风下的机遇

安徽省将中医特色门诊纳入医保报销范围,并推出专项补贴:

· 结节治疗中药饮片报销比例提高至60%;

· 社区中医师职称评审单列,破除“唯论文”倾向;

· 建设10个道地药材种植基地,保障供应链安全。

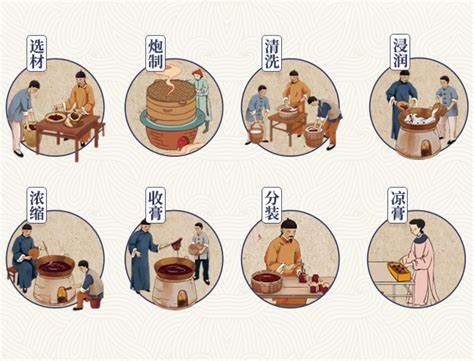

6.2 科技赋能传统医学

· 微观可视化:高频超声引导下针灸,精准定位结节周围穴位;

· 组分中药:提取经验方有效成分,研发便于服用的颗粒剂;

· 区块链溯源:从种植到煎药全程数据上链,确保疗效可追溯。

结语:扎根泥土的中医生命力

在黄山脚下的一个小镇卫生所,老中医王淑芬用布满老茧的双手为患者把脉。她的诊桌上,既有泛黄的《医宗金鉴》,也有显示实时数据的平板电脑。这种传统与现代的交融,正是安徽中医特色门诊的缩影——它们没有高大上的设备,却用最朴素的智慧守护着百姓健康。当西医在微观世界不断突破时,中医正在证明:解决人类健康问题,未必需要“高科技”,但永远需要“高温度”。