杨冰

杨冰 2024年冬季,北京某三甲医院急诊科接诊了一位特殊患者:一位企业高管因反复发热住院,主动要求使用“最贵进口抗生素”,却在两周后因多重耐药菌感染进入ICU。医生最终用2元一包的青霉素联合用药方案将其治愈。这并非孤例——全球每年有70万人死于抗生素耐药,而滥用高价抗生素正是这场“无声瘟疫”的幕后推手。

一、价格迷雾:抗生素定价的真相

抗生素价格体系犹如一座迷宫,其定价逻辑远超普通商品。以治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的利奈唑胺为例,单支价格超千元,但其核心成分仅需3元成本。这种价格畸变源于三重因素:

研发黑洞:新药研发需投入10-15亿美元,历时10-15年。辉瑞公司2023年财报显示,其抗生素研发失败率高达82%,成功上市品种需承担沉没成本。

专利悬崖:专利保护期内,企业通过高定价回收成本。当专利到期后,仿制药价格暴跌90%以上,如阿奇霉素从每片15元降至0.3元。

市场策略:跨国药企常采用“撇脂定价”,先以高价收割高端市场,再逐步降价渗透基层。这种策略在发展国内家造成“贵药=好药”的认知偏差。

价格与疗效的错位在临床中屡见不鲜。2021年山东某医院案例显示,一位支原体肺炎患者使用万元级碳青霉烯类抗生素无效,改用8元一盒的米诺环素后痊愈。这印证了世界卫生组织(WHO)的警告:抗生素选择应基于病原学证据,而非价格标签。

二、耐药性危机:高价抗生素的致命副作用

抗生素耐药性本质是细菌的“进化军备竞赛”。当人类不断升级武器(抗生素),细菌则通过四种机制进行反击:

基因武器库:耐药基因通过质粒、转座子等可移动元件在细菌间传播。2023年《自然》杂志研究显示,国内养殖业中广泛使用的粘菌素耐药基因(mcr-1)已扩散至医院环境。

酶盾防御:耐药菌可产生β-内酰胺酶、氨基糖苷修饰酶等,直接分解抗生素。如产NDM-1酶的“超级细菌”可水解几乎所有β-内酰胺类抗生素。

膜屏障:细菌通过改变外膜孔蛋白结构或增加外排泵表达,阻止抗生素进入细胞。铜绿假单胞菌的MexAB-OprM外排系统可泵出14类不同抗生素。

靶点伪装:细菌修改抗生素作用靶点,如甲氧西林耐药金葡菌(MRSA)的青霉素结合蛋白(PBP2a)与青霉素亲和力降低1000倍。

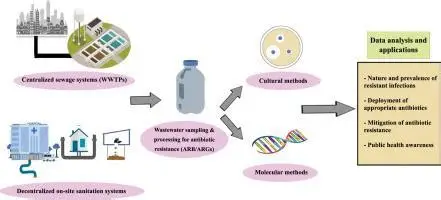

这场竞赛中,高价抗生素恰似“核武器”——其强效性反而加速耐药进化。2024年《柳叶刀》研究显示,碳青霉烯类抗生素使用量每增加10%,耐药菌检出率上升23%。更严峻的是,耐药菌可通过医院污水、养殖废水等途径进入环境,形成长期性耐药基因库。

三、临床陷阱:高价抗生素的五大误区

误区1:贵药=广谱药

临床常见将碳青霉烯类(如美罗培南)作为“终极武器”,但这类药物对非典型病原体(如支原体、衣原体)无效。2025年国家耐药监测网数据显示,32%的社区获得性肺炎患者被不恰当使用广谱抗生素。

误区2:新药更安全

第四代头孢菌素(如头孢吡肟)虽对β-内酰胺酶稳定,但可能诱发凝血功能障碍。2024年FDA警告显示,使用新型抗生素的患者中,12%出现严重不良反应,是传统抗生素的3倍。

误区3:预防性使用

某三甲医院调查显示,41%的手术患者被预防性使用高级抗生素,但研究证实,头孢呋辛与万古霉素联合预防感染的效果无显著差异,后者却使耐药菌检出率提高4倍。

误区4:剂量不足更安全

低剂量抗生素如同“耐药菌训练营”。实验显示,以1/4治疗剂量使用阿莫西林,3天内即可筛选出耐药突变株。这种“亚抑制浓度”正是临床耐药菌产生的主因。

误区5:频繁换药

某患者因发热不退,48小时内更换3种抗生素,最终引发艰难梭菌感染性腹泻。抗生素使用需足够疗程(通常5-7天),频繁更换会破坏肠道菌群平衡,增加二重感染风险。

四、破局之道:构建抗生素合理使用体系

1. 精准用药:从经验到循证

快速诊断技术:基因测序仪可在6小时内鉴定病原菌及耐药基因,较传统培养法提速90%。2024年上海瑞金医院引入的mNGS技术,使肺炎患者抗生素使用准确率提升至89%。

药敏试验普及:三级医院药敏试验开展率应从目前的62%提升至90%,避免“盲人摸象”式用药。

2. 剂量优化:打破“一刀切”模式

个体化给药:通过治疗药物监测(TDM)调整剂量。如万古霉素治疗MRSA感染时,血药浓度需维持在15-20mg/L,过低易耐药,过高则肾毒性增加。

延长输注时间:将美罗培南输注时间从30分钟延长至3小时,可使血药浓度超过MIC的时间(T>MIC)从40%提升至70%,显著提高疗效。

3. 感染控制:阻断耐药传播链

医院环境管理:采用铜合金门把手、紫外线循环消毒机等措施,使耐药菌环境存活时间缩短80%。

养殖业改革:2026年起,国内将全面禁止促生长类抗生素在饲料中添加,预计可减少养殖业抗生素使用量60%。

4. 患者教育:破除“贵药迷信”

用药日记制度:要求患者记录抗生素使用情况,医生据此评估合理性。某社区试点显示,此举使不合理用药率下降37%。

可视化宣传:开发“耐药菌进化游戏”等互动工具,帮助公众理解耐药机制。调查显示,玩过该游戏的受试者,抗生素滥用认知正确率提升65%。

五、未来战场:抗生素研发的新方向

面对耐药危机,全球药企正探索三大突破口:

噬菌体疗法:利用特异性噬菌体裂解耐药菌。2024年,美国FDA批准首款噬菌体鸡尾酒疗法,用于治疗慢性骨髓炎。

抗菌肽开发:从两栖动物皮肤中提取的天然抗菌肽,可破坏细菌细胞膜,且不易产生耐药性。国内科学家已发现12种新型抗菌肽,对MRSA的MIC值低至0.5μg/mL。

CRISPR技术:通过基因编辑定向清除耐药基因。2025年《科学》杂志报道,使用CRISPR-Cas9系统可特异性删除大肠杆菌中的blaNDM-1基因,使其恢复对碳青霉烯类抗生素的敏感性。

在这场与耐药菌的持久战中,高价抗生素绝非制胜法宝。正如WHO总干事谭德塞所言:“抗生素不是消费品,而是需要精心管理的公共资源。”从医生精准处方到患者理性用药,从医院感染控制到国家政策引导,唯有构建全链条防控体系,才能避免重返“前抗生素时代”的黑暗深渊。当我们在手术室听到《Stayin' Alive》的旋律时,更应铭记:守护生命律动的,不仅是无影灯下的妙手,更是对抗生素的敬畏之心。