杨冰

杨冰 在信息爆炸的时代,健康养生知识铺天盖地,但其中不乏被误传、夸大的“伪科学”。许多人因轻信这些误区,不仅浪费金钱,更可能损害健康。本文将结合全新医学研究和临床案例,揭露医生最想纠正的5个健康误区,其中“维生素C预防感冒”的真相尤为引人关注。

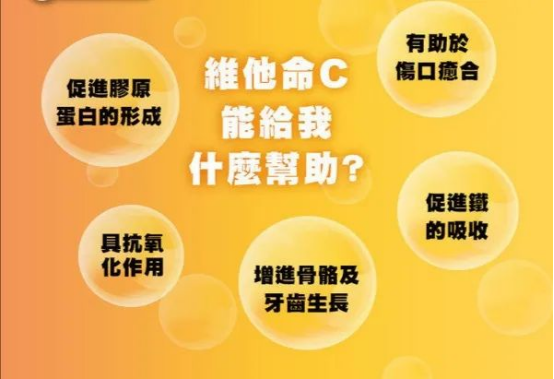

误区一:维生素C能预防感冒?真相是“无效且可能有害”

“多吃维生素C,感冒远离我”——这一说法曾因诺贝尔化学奖得主莱纳斯·鲍林的推崇而风靡全球,但现代医学研究早已戳破这一谎言。

科学依据:

预防无效:2025年多项权威研究证实,维生素C对普通人群的感冒预防率无显著影响。仅在极端压力环境下(如马拉松运动员、极地科考人员),补充维生素C可能使感冒风险降低50%,但这一效果在普通人群中未被观察到。

缩短病程有限:即使已患感冒,维生素C的作用也微乎其微。数据显示,成人每日补充1000毫克维生素C可能使病程缩短8%,儿童缩短14%,但这一效果与安慰剂组差异不显著。

过量风险高:长期超量摄入维生素C(每日>2000毫克)可能引发腹泻、胃痛,甚至增加肾结石风险。例如,某32岁程序员因每日服用2000毫克维生素C泡腾片,半年后确诊肾结石,医生指出其高钠摄入(泡腾片含钠量高)与维生素C代谢负担是主因。

医生建议:

普通人群通过均衡饮食即可满足维生素C需求,柑橘类水果、西蓝花、甜椒是天然优质来源。

感冒后无需刻意补充维生素C,多喝水、多休息、补充锌元素(如牡蛎、南瓜子)更有效。研究显示,感冒初期24小时内补充锌,可将病程缩短1-2天。

误区二:辟谷养生能排毒?真相是“饿出肝损伤”

“辟谷7天,重启身体免疫力”——这类宣传吸引无数人尝试断食排毒,但临床案例揭示其危险性。

科学依据:

肝脏代谢负担加重:肝脏是人体解毒核心器官,但“排毒”并非通过断食实现。长期断食会导致肝脏缺乏必需营养素,反而干扰代谢功能。某研究追踪2600名长期饮用“排毒茶”的人群,发现13%出现轻度肝酶升高,2.7%进展为慢性肝损伤。

肠道菌群失衡:频繁断食或使用泻药会破坏肠道菌群平衡,削弱免疫力。2022年数据显示,使用清肠类产品超两周者,76%出现肠蠕动减弱,41%发生周期性腹泻。

低血糖与代谢紊乱:空腹晨练或断食可能触发应激激素(如皮质醇)过量分泌,长期可导致胰岛素抵抗。美国密歇根大学研究指出,空腹晨练者中,BMI>23的人群患代谢综合征风险增加23%。

医生建议:

养生应遵循“适度原则”,避免极端饮食。

肠道健康需通过均衡饮食(如膳食纤维、益生菌)维护,而非人为“清理”。

运动时间应结合个人体质,BMI偏高者建议餐后1小时再进行中低强度运动。

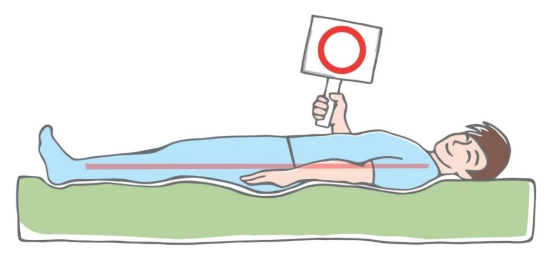

误区三:硬板床能治腰椎病?真相是“腰悬空更伤身”

“睡硬板床,腰椎病自愈”——这一误区让无数人弃软床选硬板,结果适得其反。

科学依据:

脊柱缺乏支撑:人体脊柱呈自然S形曲线,过硬的床垫会导致腰部悬空,增加腰椎压力。骨科医生推荐床垫硬度应满足“按压下沉半个指节”,以贴合脊柱生理曲度。

睡眠质量下降:硬板床会压迫肩部、臀部,导致翻身频繁,深度睡眠时间缩短。研究显示,使用硬板床的人群晨起腰背痛发生率比使用中等硬度床垫者高40%。

个体差异被忽视:体重、睡姿等因素均影响床垫选择。例如,体重>80公斤者需更硬的床垫以防止塌陷,而体重<50公斤者则需更软的床垫以避免骨骼受压。

医生建议:

选床垫遵循“3:1原则”:每3厘米床垫,用手压下陷1厘米为合适硬度。

侧卧者可在膝间垫枕头,仰卧者可在膝下垫枕头,以保持脊柱中立位。

腰痛急性期可短期使用硬板床,但长期仍需中等硬度床垫。

误区四:维生素随便补?真相是“补错伤肝又伤肾”

“维生素是保健品,多吃无害”——这一观念导致许多人盲目补充,甚至引发药物性肝损伤。

科学依据:

药物相互作用风险:维生素C会增强某些抗凝药(如华法林)的作用,增加出血风险。某患者因同时服用维生素C和华法林,导致牙龈出血不止,住院调整用药方案后才缓解。

过量摄入毒性:维生素A过量可能导致头痛、皮肤脱屑;维生素D过量可能引发高钙血症,损害肾脏。国内营养学会数据显示,长期摄入“超级食物”(如牛油果、奇亚籽)频率过高者,血清锌、镁水平反而下降,可能与微量元素吸收竞争有关。

忽视基础疾病:肾功能不全者长期大剂量服用维生素C,可能加速肾衰竭进展。例如,某肾病患者每日服用1000毫克维生素C,3个月后血肌酐升高50%,被迫调整治疗方案。

医生建议:

优先通过饮食补充维生素,如需用药,需在医生指导下进行。

避免同时服用多种含相同维生素的保健品,防止过量。

特殊人群(如孕妇、慢性病患者)补充维生素前需评估肝肾功能。

误区五:手抖=帕金森?真相是“甲亢、特发性震颤更常见”

“手抖就是帕金森,赶紧吃药”——这一误区让许多人过度治疗,甚至延误真正病因的诊断。

科学依据:

帕金森手抖特征:帕金森病的手抖为“静止性震颤”,即手部放松时抖动明显,活动时减轻。而甲亢手抖为“姿势性震颤”,双手平举时抖动加剧;特发性震颤则与动作相关,如持物时抖动明显。

早期信号被忽视:帕金森病的核心症状是动作迟缓、肌肉僵硬,而非手抖。某患者因“写字变小、扣扣子困难”就诊,确诊帕金森病时已患病3年,错过理想干预时机。

误诊后果严重:将特发性震颤误诊为帕金森病,可能导致患者长期服用抗帕金森药物,引发便秘、幻觉等副作用。研究显示,特发性震颤患者中,30%曾被误诊为帕金森病。

医生建议:

出现手抖时,需结合其他症状(如体重下降、怕热、动作迟缓)综合判断。

帕金森病诊断需依赖神经科专科检查,如嗅觉测试、多巴胺转运体显像等。

早期帕金森病患者可通过康复训练(如平衡训练、步态训练)延缓功能退化,药物并非一个选择。

结语:健康养生需“科学打底,理性选择”

从维生素C的“神话破灭”到硬板床的“养生陷阱”,这些误区揭示了一个核心问题:健康养生不能依赖“碎片化知识”,而需建立在科学证据之上。医生呼吁公众:

不信偏方,信研究:关注权威医学期刊(如《新英格兰医学杂志》《柳叶刀》)发布的指南。

不盲目跟风,重个体差异:养生方案需结合年龄、体质、基础疾病调整。

不依赖保健品,重生活方式:均衡饮食、适度运动、规律作息是健康的基石。

正如康复科医生所言:“健康不是靠‘修补’实现的,而是让身体回归自然调节的节奏。” 避开误区,科学养生,方能真正拥抱健康生活。