杨冰

杨冰 “医生,我这病到底严不严重?”“先观察看看。”这样的对话每天都在医院上演。对患者而言,“观察”二字如同薛定谔的猫——既可能预示着虚惊一场,也可能暗藏病情恶化的风险。这个医学场景中的高频词,实则是医患沟通中最微妙的“密码”:它既是医生谨慎决策的缓冲带,也是患者焦虑情绪的放大镜。当我们试图解码“观察”背后的复杂逻辑时,会发现这短短两个字里,藏着现代医学的局限性、医患关系的张力,以及对生命规律的敬畏。

一、“观察”的N种面孔:从门诊到手术室的语义变迁

在医疗场景中,“观察”并非单一指令,其内涵随诊疗阶段、科室特性甚至医生个人习惯呈现丰富层次。

1. 门诊室的“安全牌”:当诊断尚不明确时

急诊科是“观察”使用最频繁的场景之一。某三甲医院急诊医生李明回忆:“上周遇到位腹痛患者,血象偏高但CT未见异常。说'急性阑尾炎'可能误诊,说'没事'又怕漏诊,最后只能写'腹痛待查,建议观察'。”这种“观察”本质是医疗谨慎性的体现——在证据不足时,避免因过度干预造成二次伤害。

儿科门诊中,“观察”更像一种“动态诊断”。儿童表达能力有限,症状变化快,医生常通过观察进食、睡眠、活动等细节辅助判断。一位儿科主任举例:“孩子发烧38.5℃,精神好、能吃能玩,我会让家长回家观察;但如果嗜睡、拒食,即使体温不高也要立即复诊。”这种“观察”实则是将医院监测延伸至家庭场景。

2. 住院部的“缓冲带”:治疗与等待的微妙平衡

在肿瘤科,“观察”常与“等待期”概念绑定。某乳腺癌患者的主治医生解释:“早期患者术后是否需要化疗存在争议。我们会根据分子分型、免疫组化结果建议'观察3-6个月',这期间通过定期复查监测复发指标,避免过度治疗损害免疫力。”这种“观察”是精准医疗时代的典型策略——用时间换取更多诊断信息。

外科领域的“观察”则更具操作性。一位普外科医生分享:“阑尾炎患者入院后,我们会先输液抗炎观察。如果腹痛缓解、血象下降,说明炎症可控,可避免手术;但如果观察期出现腹膜刺激征,必须立即手术。”这里的“观察”是治疗方案的“试金石”,通过短期干预验证病情走向。

3. 手术室外的“终极观察”:ICU的生命守望

在重症监护室(ICU),“观察”升华为对生命体征的24小时精密监测。某三甲医院ICU护士长描述:“术后患者拔管后,我们会用‘观察期’评估自主呼吸能力。这期间要密切监测血氧饱和度、呼吸频率,甚至通过食道压监测呼吸肌力量。任何细微波动都可能意味着要重新插管。”这种“观察”是生死之间的精密博弈,每个数据点都可能改变治疗决策。

二、“观察”背后的医学逻辑:风险与收益的精密计算

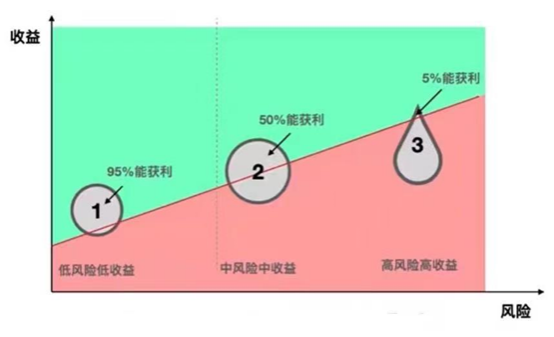

医生下达“观察”建议时,大脑中正在运行一套复杂的决策算法,其核心是权衡“干预收益”与“观察风险”。

1. 医学不确定性的妥协

现代医学仍存在大量“灰色地带”。以肺结节为例,直径5-8mm的结节恶性概率约10%-20%,但穿刺活检的假阴性率高达30%。此时“观察”成为最优解:通过3-6个月的CT随访,观察结节生长速度、密度变化,既能避免不必要的手术创伤,又能及时发现恶性征象。这种“观察”本质是对医学局限性的理性承认。

2. 过度医疗的防火墙

在医疗商业化背景下,“观察”常成为抵制过度干预的武器。某心血管科医生透露:“曾有患者因偶发早搏要求做射频消融术,我建议先观察。因为研究显示,无症状早搏患者手术并发症风险(约2%)远高于长期预后改善收益(<1%)。"这种“观察”是对患者利益的守护,也是对医疗资源合理分配的考量。

3. 自然病程的尊重

许多疾病具有自限性特征。普通病毒性感冒病程约7天,抗生素无法缩短病程反而可能引发耐药;轻度踝关节扭伤通过RICE原则(休息、冰敷、加压、抬高)观察2周,多数可自愈。此时“观察”是对人体自愈能力的信任,符合“最小伤害”的医学伦理原则。

三、患者的焦虑解码:当“观察”变成“煎熬”

尽管“观察”在医学上合理,但对患者而言,这往往是一段充满不确定性的煎熬期。

1. 信息不对称的放大效应

患者常将“观察”解读为“医生也不知道怎么办”。一位甲状腺结节患者分享:“医生让我观察,我却在百度上查到'观察=等死',整夜睡不着觉。”这种误解源于医患信息差——医生眼中的“观察”是基于循证医学的主动监测,而患者可能将其等同于被动等待。

2. 心理暗示的恶性循环

心理学中的“观察者效应”在医疗场景中同样存在。某心理学教授研究显示:被告知“观察”的患者,其症状主观严重度比接受明确治疗的患者高37%。这形成了一个悖论:越关注身体变化,越容易捕捉到异常信号,进而加剧焦虑,形成“观察-焦虑-症状加重”的恶性循环。

3. 家庭关系的连锁反应

“观察期”常成为家庭矛盾的导火索。一位癌症患者家属说:“医生让观察,我老婆却偷偷找江湖郎中开偏方,说'不能干等着'。"这种行为背后,是家属对“观察”的误解——将医学上的“动态评估”等同于“放弃治疗”,从而引发非理性干预。

四、破解“观察”困局:医患共同决策的实践路径

要化解“观察”带来的沟通障碍,需要建立更透明的医患对话机制。

1. 制定“观察清单”:将模糊建议具体化

某三甲医院试点推行“观察指南”,将抽象建议转化为可操作指标。例如,对肺结节观察患者,指南明确要求:每3个月复查低剂量CT,记录结节最大径、实性成分比例;出现咳嗽加重、痰中带血等症状需立即复诊。这种标准化流程既保障了监测质量,又缓解了患者焦虑。

2. 引入决策辅助工具:用可视化技术弥合认知鸿沟

数字医疗技术为“观察”沟通提供了新可能。某肿瘤中心开发了“治疗决策APP”,患者输入病情参数后,系统会生成不同方案的生存曲线图,包括“立即手术”“观察随访”“新辅助治疗”等选项,并标注各方案的风险概率。这种可视化工具帮助患者理解“观察”的科学依据,提高决策参与度。

3. 建立观察期支持体系:从被动等待到主动管理

部分医院尝试设立“观察期管理门诊”,由专科护士、营养师、心理治疗师组成团队,为观察患者提供定制化服务。例如,乳腺癌观察患者可获得:每2周一次的乳腺自查指导、每月一次的营养评估、每季度一次的心理状态筛查。这种主动干预模式将“观察”从“空白期”转化为“准备期”,提升患者控制感。

五、特殊场景下的“观察”哲学:当医学遇见伦理

在某些极端案例中,“观察”超越了技术范畴,成为直面生命本质的哲学命题。

1. 临终关怀中的“观察性治疗”

在安宁疗护领域,“观察”常与“舒缓治疗”结合使用。某缓和医疗科主任讲述:“晚期癌症患者出现呼吸困难时,我们不会立即气管插管,而是先观察呼吸模式变化。如果呈现‘濒死喘息’,说明生命即将终结,此时应聚焦症状控制而非延长生存时间。”这种“观察”是对生命尊严的守护,体现了“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”的医学真谛。

2. 罕见病诊断中的“观察性研究”

对于未明确病因的罕见病,“观察”可能成为破解谜题的关键。某神经内科医生记录:“曾有患儿出现进行性肌无力,基因检测未发现异常。我们通过3年观察记录其运动发育里程碑、肌肉活检变化,最终确诊为新型线粒体病。”这种“观察”是医学探索的前沿阵地,每个案例都可能改写教科书。

3. 公共卫生事件中的“观察策略”

新冠疫情初期,“观察”成为控制传播的重要手段。某疾控专家分析:“对密接者实施14天医学观察,既考虑了病毒潜伏期特征,又平衡了社会运行成本。这种‘观察’不是被动等待,而是通过限制流动争取防控时间窗。”这种宏观层面的“观察”,展现了医学决策的社会维度。

六、未来展望:当AI遇见“观察”,会擦出怎样的火花?

随着人工智能技术渗透医疗领域,“观察”这一传统医疗行为正在发生深刻变革。

1. 智能监测设备的革命

可穿戴设备使连续观察成为可能。某研究团队开发的“智能病号服”,通过嵌入式传感器实时监测心率、呼吸频率、体温等12项指标,数据直接同步至医生终端。当指标异常时,系统自动触发预警并建议观察级别调整(如从门诊观察升级为住院观察)。这种技术将“观察”从间歇性评估转变为连续性监护。

2. 预测模型的精准化

机器学习算法正在提升“观察”的预见性。某团队建立的肺癌观察模型,通过整合CT影像特征、肿瘤标志物、患者基因数据,可预测观察期结节恶变风险,准确率达92%。这种量化工具帮助医生更科学地制定观察周期,避免“过度观察”或“观察不足”。

3. 虚拟现实技术的应用

VR技术为观察期患者提供了新的心理支持方式。某心理科试点“虚拟自然疗法”:让化疗观察期患者佩戴VR设备,“置身”于森林、海滩等场景中,通过多感官刺激缓解焦虑。初步研究显示,这种干预可使患者观察期抑郁评分下降41%。

在医疗这场充满不确定性的探索中,“观察”既是医生手中的指南针,也是患者心中的定盘星。它提醒我们:医学不仅是对抗疾病的战斗,更是与生命节奏的共舞。当医生说“观察”时,他们传递的不仅是专业判断,更是一种对生命复杂性的敬畏——有些答案,需要时间来书写;有些治愈,始于耐心的等待。或许,这就是“观察”最深刻的医学哲学:在科学与人文的交汇处,找到守护生命的理想平衡点。