杨冰

杨冰 在医院的白色走廊里,每天都在上演着人间百态。医生们见证过生死离别,也遭遇过令人捧腹的荒诞剧情。当他们脱下白大褂,在朋友圈记录下这些真实发生的就诊故事时,我们得以窥见医疗现场那些令人哭笑不得的瞬间——它们既是医患沟通的趣味注脚,也是观察社会百态的独特窗口。

一、语言障碍篇:当方言遇上医学术语

国内地域辽阔,方言千差万别,当患者用浓重乡音描述病情时,医生往往需要调动全部语言天赋才能破译"医学密码"。

1. 东北大爷的"脑瓜仁儿"之痛

急诊科王医生的朋友圈:"今天接诊一位东北大爷,捂着脑袋直喊'脑瓜仁儿疼得要炸开'。我一边在病历上写'头痛待查',一边努力理解:'您是说太阳穴这里突突跳?'大爷一拍大腿:'对!就是脑瓜盖儿底下那坨肉!'最后确诊为高血压性脑病,开完药还特意叮嘱:'大爷,以后可别用脑瓜仁儿形容了,容易让我想起松子儿...'"

评论区里,南方医生们纷纷共鸣:"我们这儿把膝盖叫'克膝头',上次患者说'克膝头里像有蚂蚁爬',我查了半小时才明白是关节游走性疼痛。"

2. 粤语患者的"肝颤"疑云

消化科李医生的吐槽:"遇到位广州阿姨,说'肝颤得厉害'。我优先反应是肝性脑病前兆,结果阿姨比划着说:'不是里面颤,是外面肉在抖!'原来她想表达'肝区皮肤震颤'。更绝的是,她把胃镜检查说成'照胃镜',我差点开成胸部CT——在粤语里'照'和'做'确实容易混淆。"

这条朋友圈引发了方言大讨论:四川医生说"飞娃儿"指婴儿,上海医生说"老克勒"是老年患者,最绝的是温州同事分享的"医学温州话词典",把"心电图"翻译成"心电图稿",让外地医生看得一头雾水。

二、认知偏差篇:当民间医学遇上现代科学

在信息爆炸的时代,患者获取健康知识的渠道五花八门,有时会与医学常识产生奇妙碰撞。

1. 养生达人的"排毒"闹剧

中医科张医生的日记:"今天来了位坚持'排毒养生'的女士,说连续三天每天喝8升柠檬水,现在'浑身骨头都在响'。我检查发现她严重低钠血症,四肢抽搐正是水中毒的表现。最搞笑的是,她从包里掏出一本《水疗圣经》,指着'人体每天需排出20升毒素'的段落说:'医生你看,我排得还不够!'"

这条朋友圈被转发2000多次,评论区涌现出各种"排毒"惨案:有人吃生茄子导致肠梗阻,有人灌肠引发直肠穿孔,最离谱的是位大爷坚信"烟熏疗法"能治肺癌,结果把自己熏成了CO中毒。

2. 网红的"生酮饮食"悲剧

营养科陈医生的警告:"遇到个年轻患者,模仿网红生酮饮食三个月,现在出现严重代谢性酸中毒。他理直气壮地说:'网上说酮体是优质燃料,我怎么会中毒?'我翻出他的饮食记录:每天吃5个牛油果+1斤培根+防弹咖啡,碳水摄入几乎为零。这种极端饮食,身体不抗议才怪!"

这条朋友圈引发了医生们的集体吐槽:有人遇到过把"轻断食"理解成"绝食"的减肥者,有人接诊过用"果蔬汁洗肠"洗出肠梗阻的养生爱好者。一位内分泌科医生总结:"现在患者分两派,一派把食物当药吃,一派把药当饭吃,都走极端。"

三、操作失误篇:当生活智慧遇上医疗设备

医院里的高科技仪器,在某些患者手中常常变成"大型谜题"。

1. 血压计的"创意用法"

护士小周的爆料:"今天教患者测血压,转身拿棉签的功夫,发现他把袖带绑在了脖子上!问他为什么,他说:'网上说高血压要测脖子,这里动脉跳得厉害。'更绝的是,有位大妈把听诊器塞进袖带里,说'这样能听得更清楚'。"

这条朋友圈配图是患者自制的"颈动脉血压计",引来器械科同事科普:"正确测量位置是肱动脉,绑脖子可能导致颈动脉窦压迫综合征,严重的会晕厥。"评论区里,医生们纷纷晒出患者"发明":有人把血糖仪试纸当创可贴,有人用雾化器喷香水...

2. 轮椅的"极限运动"

急诊科老刘的见闻:"今天送来位骨折患者,问怎么伤的,他说'想试试轮椅能不能漂移'。原来他把轮椅当赛车,在医院大厅来了个180度甩尾,结果连人带车撞上护士站。更无语的是,他家属还在旁边录像,说'要发抖音,点击量肯定高'。"

这条朋友圈引发了安全大讨论:有医生分享患者把病床当蹦床的,有护士遇到把输液架当金箍棒的,最危险的是位患者偷偷把心电监护电极片撕下来当贴纸玩,差点引发医疗事故。

四、文化差异篇:当传统习俗遇上现代医疗

不同文化背景的患者,常常带来令人意想不到的就诊行为。

1. 孕妇的"保胎秘方"

妇产科赵医生的记录:"今天有位孕妇,婆婆非要她躺着保胎,连厕所都不让上,说'动胎气'。更夸张的是,每天让她喝符水,说能'驱邪安胎'。我检查发现胎儿发育正常,但孕妇已经出现严重便秘和尿路感染。最无奈的是,她偷偷告诉我:'医生,其实我也想活动,但怕婆婆骂我害死孙子...'"

这条朋友圈引发了跨文化讨论:有医生遇到过产妇拒绝无痛分娩,坚持"生孩子必须痛"的;有护士分享患者偷偷把西药碾碎混进香灰里服用的。一位人类学背景的医生评论:"这些行为本质上是文化惯性,需要耐心沟通而非简单否定。"

2. 留学生的"中医恐惧"

国际医疗部林医生的趣事:"今天接诊个美国留学生,主诉'被中医扎怕了'。原来他在美国尝试过针灸,但医生用的是粗针(可能是干针疗法),疼得他嗷嗷叫。现在看到中医科就发抖,连中药都不肯喝,说'那些黑乎乎的药汤肯定有毒'。我花了半小时解释中西医差异,最后他试探着问:'那...能给我开点维生素吗?'"

这条朋友圈展现了文化碰撞的另一面:有外国患者把艾灸当成"魔法热疗"的,有把拔罐印子当"东方纹身"炫耀的。一位中医感慨:"现在得先当文化翻译,再当医生。"

五、代际差异篇:当数字原住民遇上传统医疗

年轻患者和老年患者的就诊行为,常常呈现出鲜明对比。

1. 00后的"网诊依赖"

皮肤科杨医生的吐槽:"今天有位大学生,举着手机说:'医生,小红书说我这是脂溢性皮炎,推荐用硫磺皂洗脸。'我检查发现是过敏性皮炎,硫磺皂会加重病情。他一脸困惑:'但小红书上很多人说有用啊?'我反问:'如果看病能靠搜索,要我们医生干什么?'他小声嘀咕:'可是你们挂号费要30块,小红书免费...'"

这条朋友圈引发热议:有医生遇到过患者自带打印的"百度治疗方案"要求照做的,有护士分享年轻人用美颜相机拍伤口问"这样够不够清晰"的。一位心理科医生总结:"这是数字时代的信任危机,重建医患信任比治病更难。"

2. 银发族的"科技恐惧"

老年科王主任的感慨:"今天教80岁老人用自助挂号机,他盯着屏幕直发抖:'这机器会不会吞我的钱?会不会把我传到网上去?'最后还是我帮他操作,他非要塞给我10块钱'手续费',说'不能让你白忙活'。更可爱的是,有位大妈把健康码截图打印出来,每天换张新的,说'这样病毒就追不上我'。"

这条朋友圈配图是老人自制的"防辐射钱包"(用锡纸包着医保卡),引来无数共鸣:有医生分享患者把CT片当"护身符"戴在脖子上的,有护士遇到老人把核酸检测报告裱起来挂墙上的。一位社工评论:"这不是愚昧,是数字鸿沟下的生存智慧。"

六、医生的反思:笑声背后的医疗启示

在这些令人捧腹的故事背后,折射出的是医患沟通、健康素养、文化适应等深层问题。

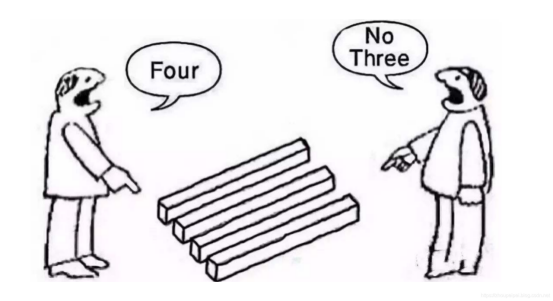

1. 沟通的艺术

一位资深医生在朋友圈总结:"出色的医术不是开刀开药,而是让患者听懂你在说什么。我现在学聪明了,对东北患者说'脑瓜仁儿',对上海患者说'额角头',效果比说'颞部疼痛'好十倍。"

2. 健康教育的缺失

某三甲医院院长转发了一条"患者用蔬菜汁洗肠洗出肠梗阻"的新闻,配文:"每年因养生误区住院的患者,比交通事故受伤的还多。我们的健康教育,还停留在发传单的阶段。"

3. 医疗人文的回归

一位年轻医生的朋友圈获得最多点赞:"今天遇到位老太太,把听诊器当温度计塞进嘴里。我没纠正她,而是假装听了一会儿说:'奶奶,您心跳像小火车一样有力!'她笑得露出假牙,说'医生你真好'。有时候,治愈始于不戳破的温柔。"

在医院的白色世界里,这些哭笑不得的瞬间就像调味剂,缓解着紧张的医疗氛围。它们提醒我们:医学不仅是科学,更是人文;治疗不仅是修复身体,更是抚慰心灵。当医生们脱下白大褂,在朋友圈分享这些故事时,他们展现的不仅是专业素养,更是对生命的敬畏与温情——毕竟,在疾病面前,保持幽默感,何尝不是一种强大的免疫力?