杨冰

杨冰 2025年,欧盟正式实施《医疗美容广告新规》,明确禁止医美机构在广告中使用术前术后对比图,并要求所有医疗美容广告必须标注“个体效果存在差异”的警示语。这一立法被国际医学界称为“医美广告史上最严监管”,其背后是欧盟对消费者权益保护的深度关切,也是对医疗美容行业过度营销乱象的强力回应。从巴黎香榭丽舍大街的医美诊所到柏林的线上整形平台,这场立法风暴正重塑全球医美行业的规则。

一、立法背景:从“容貌焦虑”到法律干预的必然路径

(一)医美广告乱象的全球蔓延

全球医美市场规模已突破3000亿美元,其中欧洲占比超25%。然而,繁荣背后是广告乱象的野蛮生长:

虚假对比图泛滥:西班牙巴塞罗那大学2024年研究显示,73%的医美广告使用经过PS处理的对比图,其中41%存在明显比例扭曲或皮肤纹理修改。

制造容貌焦虑:德国消费者保护协会调查发现,68%的医美广告将“皱纹”与“衰老失败”关联,32%的广告暗示“不整形即社会淘汰”。

非法代言横行:法国《世界报》曝光,某连锁医美机构雇佣200名“素人代言人”,通过虚构治疗经历骗取消费者信任,涉案金额超2000万欧元。

(二)欧盟的立法回应:从行业自律到法律强制

欧盟的立法行动并非突发奇想,而是历经三年酝酿:

2022年:欧洲药品管理局(EMA)发布《医美产品广告指南》,首次提出“禁止使用可能误导消费者的视觉对比材料”。

2023年:欧盟消费者保护委员会(ECC)对28个成员国的医美广告进行抽查,发现89%的广告存在违规行为,其中对比图问题占比67%。

2024年:欧洲议会通过《医疗美容服务指令》修正案,明确将“术前术后对比图”列为禁止性内容,并设定最高200万欧元或企业全球年营收4%的罚款。

2025年:新规正式生效,要求所有医美广告必须通过欧盟广告标准管理局(ESA)审核,并建立“黑名单”制度,对违规企业实施跨欧盟禁播。

二、立法核心:破解对比图的“视觉陷阱”

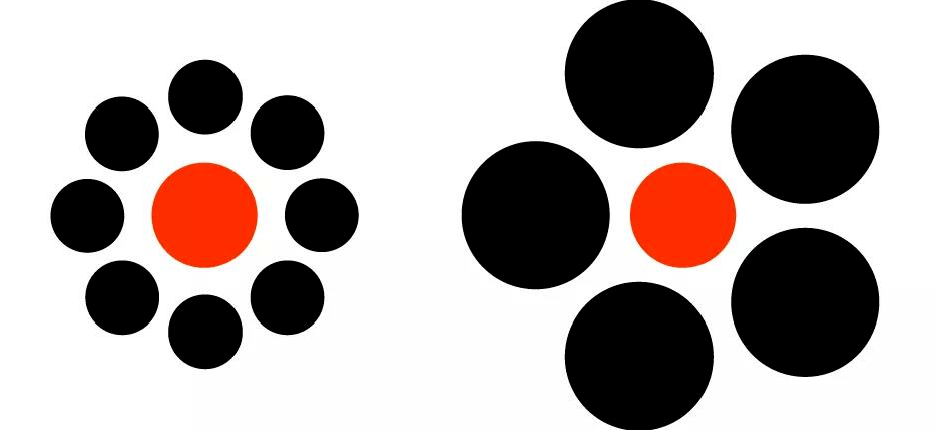

(一)对比图的“科学伪装”与消费者认知偏差

医美机构常通过三种手段制造“科学假象”:

技术修饰:使用AI算法调整对比图的光影、比例和皮肤纹理。例如,某德国机构利用生成式AI将“鼻翼宽度”从3.8cm缩小至3.2cm,但实际手术仅能缩小0.3cm。

样本筛选:仅展示成功案例,隐瞒失败风险。英国《泰晤士报》调查发现,某连锁机构宣称“95%客户满意”,但实际投诉率高达23%,且广告中从未出现疤痕增生或神经损伤案例。

时间误导:通过拍摄角度和后期制作缩短恢复期。法国某诊所的“7天焕肤”广告,实际是术后30天的照片经过加速处理。

(二)医学伦理的冲突:治疗效果的“个体化困境”

欧盟立法委员会在听证会上强调:“医美效果受基因、年龄、术后护理等20余种因素影响,对比图本质上是将复杂医学问题简化为‘视觉游戏’。”

案例1:一位45岁女性在西班牙接受“线雕提升”后,因术后感染导致面部凹陷,而广告中展示的“25岁模特效果”使其陷入抑郁。

案例2:英国某机构用同一患者的“隆鼻对比图”同时宣传“达拉斯鼻”和“希腊鼻”两种术式,实际仅实施了单一手术。

数据支撑:欧洲整形外科协会(ESPRAS)统计显示,因对比图误导产生的医疗纠纷占全部投诉的41%,远高于技术失误(28%)和感染(19%)。

三、全球影响:从欧盟到世界的监管涟漪

(一)行业洗牌:合规成本激增与中小企业退出

新规实施后,欧盟医美市场呈现两极分化:

大型机构:如瑞士克莱恩诊所集团,投入500万欧元建立“虚拟仿真系统”,通过3D建模展示个性化效果,但单次咨询成本上升300%。

中小机构:意大利那不勒斯地区超60%的诊所因无法承担审核费用而关闭,德国柏林的“午间美容”快闪店数量锐减75%。

黑市崛起:西班牙加泰罗尼亚地区非法医美广告增长200%,通过加密社交媒体传播,使用“暗语”规避监管(如“苹果”代指隆胸,“香蕉”代指吸脂)。

(二)国际监管协同:国内、美国的跟进与差异

欧盟的立法正在引发全球连锁反应:

国内:2024年国家市场监管总局开展“医美广告专项整治”,明确禁止使用“患者形象作证明”,但未完全禁止对比图。2025年3月,江苏泰州某机构因使用患者术前术后照片被罚1万元,成为新规下的首例处罚。

美国:联邦贸易委员会(FTC)要求医美广告必须标注“结果因人而异”,但对对比图的限制仅限于“不得虚构案例”。2025年5月,加州某机构因使用AI生成的“虚拟患者”广告被起诉,法院判定其构成“数字欺诈”。

日本:厚生劳动省要求医美广告必须使用“标准光线下拍摄的未经修饰照片”,但允许展示“治疗过程动画”,导致“动态对比”成为新趋势。

(三)技术公司的角色:从工具提供者到合规伙伴

监管压力下,科技企业正转型为“医美合规服务商”:

Adobe:推出“医美广告审核插件”,可自动检测图片是否经过修饰,并生成合规报告。

腾讯云:为欧盟医美机构提供“虚拟效果模拟系统”,通过面部识别技术生成个性化预测图,但明确标注“仅供参考”。

区块链应用:瑞士CryptoBeauty平台将患者术前数据、手术记录和术后照片上链,确保信息不可篡改,但因隐私争议暂未大规模推广。

四、争议与反思:美丽自由与监管边界的平衡

(一)支持者观点:保护弱势群体的“必要之恶”

欧盟消费者组织(BEUC)主席莫妮卡·戈麦斯指出:“医美消费者中,18-25岁女性占比达43%,她们更容易受视觉信息影响。立法本质是防止‘美丽崇拜’演变为‘身体暴力’。”

数据支持:欧盟心理健康协会调查显示,新规实施后,因整形焦虑引发的抑郁症发病率下降18%,特别是青少年群体受益明显。

伦理共识:2025年《柳叶刀》医美专刊发表联合声明,呼吁全球采用欧盟标准,认为“医学广告应回归‘信息传递’本质,而非‘情感操控’”。

(二)反对者声音:扼杀创新与消费者选择权

行业组织“欧洲医美联盟”(EAA)发起抗议,认为:

技术倒退:禁止对比图将迫使机构回归“文字描述”,而“90%的消费者更信任视觉信息”(EAA调查数据)。

黑市推手:严格监管可能将需求推向非法机构,增加健康风险。

文化冲突:在意大利、西班牙等南欧国家,医美被视为“艺术表达”,立法被批评为“北方国家的道德说教”。

(三)国内视角:借鉴与本土化的平衡之道

国内医美市场规模预计2025年将突破3000亿元,但监管仍面临挑战:

现状:2025年一季度,国家药监局查处医美广告违法案件1.2万起,其中63%涉及虚假对比图。

探索:上海、深圳等地试点“医美广告信用评级”,对合规机构给予税收优惠,但尚未形成全国性标准。

专家建议:清华大学医学伦理研究中心主任王教授提出:“可借鉴欧盟‘分级监管’模式,对高风险项目(如手术类)严格限制对比图,对低风险项目(如皮肤管理)适度放宽。”

五、未来展望:从“禁止对比图”到“美丽信息革命”

欧盟立法或许只是一个开始,全球医美行业正迎来更深层次的变革:

虚拟现实(VR)应用:患者可通过VR设备“预览”术后效果,减少信息不对称。

人工智能伦理:开发“无偏见AI”,避免算法推荐加剧容貌焦虑。

全球标准制定:世界卫生组织(WHO)计划2026年发布《医美广告国际准则》,推动各国监管协同。

结语:美丽不应是监管的“灰色地带”

当一台隆鼻手术的风险被对比图的美化掩盖,当一次线雕提升的效果被PS的谎言放大,医美广告便不再是简单的商业宣传,而成为威胁公共健康的“视觉毒品”。欧盟的立法尝试,或许无法彻底消灭行业乱象,但它至少传递了一个明确信号:在追求美丽的道路上,真实与理性,永远比完美更重要。这场关于“对比图”的战争,最终指向的是一个更透明、更安全、更尊重个体的医美未来。