杨冰

杨冰 2025年3月,国内研究团队在《自然》杂志发表全球首例基因编辑猪肝脏移植至脑死亡人体的突破性成果,这一里程碑事件再次将动物器官移植推至舆论风口浪尖。从马里兰大学首例猪心脏移植患者存活仅2个月,到纽约大学猪肾移植患者创下4个月存活纪录,再到国内团队在肝脏移植领域的突破,异种器官移植技术正以惊人的速度突破科学边界。然而,这项被视为解决全球器官短缺危机的“终极方案”,却始终笼罩在伦理争议的阴影之下——当科学家用基因剪刀重塑生命拼图时,是否也在挑战人类文明的伦理底线?

一、技术突破:从“科幻想象”到“临床现实”的跨越

(一)基因编辑技术的革命性进展

异种器官移植的核心障碍——免疫排斥与病毒风险,正被基因编辑技术逐一攻克。美国马里兰大学团队在猪心脏移植中敲除3个引发排斥的基因、1个导致心脏过度生长的基因,并插入6个人类基因,使移植器官与人体免疫系统“兼容度”提升60%。国内研究团队则采用“六基因编辑策略”,通过CRISPR-Cas9技术精准关闭猪内源性逆转录病毒(PERV)活性,同时调控凝血因子表达,使猪肝脏在人体内稳定运行10天无血栓形成。这些技术突破标志着异种移植从“概念验证”进入“临床可行性”阶段。

(二)全球竞争下的国内路径

国内在异种移植领域展现出独特的“双轨制”创新:一方面,赖良学团队通过人-猪嵌合体技术,在猪胚胎中培育出指尖大小的微型人类心脏,证明跨物种器官发育的可行性;另一方面,西京医院团队完成全球首例猪肝移植脑死亡人体试验,并实现亚洲首例基因编辑猪肾移植患者术后生存突破100天。这种“基础研究+临床转化”的协同模式,使国内在异种移植领域与美国形成并驾齐驱之势。据统计,全球异种移植专利中,国内占比达32%,仅次于美国。

(三)器官短缺危机的终极解决方案

世界卫生组织数据显示,全球每年约200万人需器官移植,但仅10%能获得供体。在国内,终末期肾病患者超300万,而每年肾移植手术仅2万例;美国肾脏移植平均等待时间长达3-5年,每日17人死于等待。异种移植被视为破解这一困局的关键——一头基因编辑猪可提供1个心脏、2个肾脏、1个肝脏及多个角膜,理论上可满足数十人需求。纽约大学兰贡医疗中心预测,若猪肾移植通过临床试验,到2030年可减少美国80%的器官等待名单。

二、伦理风暴:生命权、动物权与人类尊严的三重博弈

(一)患者安全与知情同意的边界

首例猪心脏移植患者戴维·贝内特的死亡,暴露出异种移植的致命风险:术后2个月,患者因猪巨细胞病毒(PCMV)感染引发多器官衰竭。尽管研究团队声称病毒可能来自术前检测盲区,但这一事件引发对“知情同意”真实性的质疑——当患者处于“不做移植必死”的绝境时,其选择是否真正自由?英国卫生部道德委员会资深拉比弗雷德曼指出:“我们必须确保患者理解,他们正在参与一项可能加速死亡的实验,而非获得确定性治疗。”

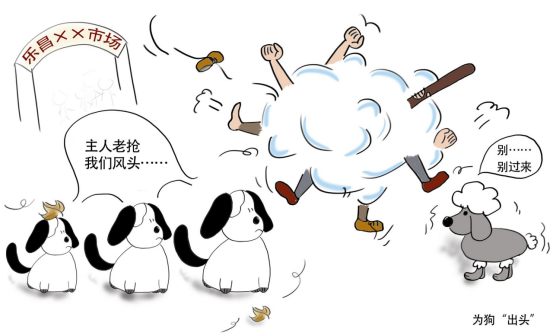

(二)动物福利的伦理困境

基因编辑猪的培育过程充满争议:为减少病原接触,猪仔需通过剖腹产出生,并在无菌保育箱中隔离饲养;为抑制器官过度生长,猪的基因被人为修改,导致其寿命缩短至正常水平的1/3。善待动物组织(PETA)谴责这是“将动物转化为器官工厂”,而牛津大学生物伦理学家德沃尔得博士则提出折中方案:“必须建立严格的动物福利标准,确保供体猪的生存环境优于工业化养殖场。”

(三)人类尊严的哲学危机

异种移植挑战着“人类独特性”的伦理根基。反对者引用康德“人即目的”的论断,认为将动物器官植入人体会模糊物种界限,导致“人性异化”。更极端的情况是,若技术允许选择胚胎的“道德倾向”或“艺术天赋”,生命将彻底沦为流水线上的产品。梵高若被消除精神病基因,是否还会创作《向日葵》?爱因斯坦若未携带多动症相关基因,是否还能保持突破性思维?这些追问直指异种移植技术背后的深层伦理危机。

(四)社会公平的撕裂风险

高端基因筛查与异种移植技术正形成新的“生命特权阶级”。南京某地下医院以“定制婴儿”为噱头,提供“清北复交精子筛选”“性别选择”等服务,月流水达400万元;而美国基因编辑猪心脏移植费用高达43万美元,远超普通家庭承受能力。若技术垄断持续,富人可通过购买基因编辑器官延续生命,而穷人只能在等待中死亡,这将彻底颠覆“生命无价”的伦理共识。

三、治理困局:全球监管的碎片化与滞后性

(一)国际监管的分歧与漏洞

目前,全球对异种移植的监管呈现碎片化特征:美国FDA未批准非疾病类基因编辑,但通过“同情使用”规则允许实验性手术;欧洲EMA要求所有案例通过伦理审查,却难以约束跨国操作;国内《民法典》明确禁止违背伦理道德的基因编辑,但南京地下医院的案例暴露出执法困境。2018年贺建奎基因编辑婴儿事件中,涉事医院伦理委员会未按要求备案,深圳卫计委调查时才发现监管漏洞,此类事件凸显了技术狂奔与法律滞后的矛盾。

(二)技术垄断与社会公平的撕裂

高端基因编辑技术集中在少数发达国家,形成技术壁垒。美国eGenesis公司凭借猪内源性逆转录病毒敲除技术,占据全球异种移植市场60%份额;国内中科奥格公司虽培育出10余个品系的基因编辑猪,但在核心专利领域仍受制于人。技术垄断可能催生“基因殖民主义”——发达国家通过专利控制基因编辑工具,发展国内家则被迫接受技术输出,进一步加剧全球不平等。

(三)地下产业链的失控风险

南京地下医院的案例揭示了异种移植技术的黑色市场。该机构通过非法手段提供高价服务,月均接单量超30单,且缺乏基本的安全保障。若技术继续向“人类增强”领域渗透,地下产业链可能扩展至“定制天才”“超级运动员”等领域,引发犯罪集团对基因资源的争夺,甚至催生新型人口贩卖形式。

四、未来之路:在敬畏中寻找平衡

(一)建立全球技术治理联盟

联合国教科文组织正在起草的《全球生命权动态定义公约》提出分级冷冻制度,为异种移植提供治理框架:明确区分治疗性基因编辑(如修复PERV病毒)与增强性基因编辑(如提升智商),禁止后者商业化;要求所有案例通过技术可行性、伦理风险、公共利益三重审查;建立国际基因技术数据库,追踪移植器官的长期健康数据。

(二)推动技术普惠与替代方案

欧盟“冷冻税”制度值得借鉴:按冷冻时长征收0.1%/年的特别税,资金用于设立“复苏失败者补偿基金”,同时将50%的冷冻技术研发资金强制投入脑机接口、抗衰老医学等普惠性领域。此外,发展基因疗法替代方案(如通过纳米机器人修复细胞损伤)可减少对生殖细胞编辑的依赖,降低伦理风险。

(三)重构生命伦理教育体系

异种移植技术的争议本质上是价值观冲突。英国纽卡斯尔大学通过公众辩论、伦理委员会听证会等方式,让科学家、伦理学家、患者代表共同参与技术决策,其经验表明,透明的公众参与可缓解技术焦虑。学校教育需加强生命伦理课程,培养青少年对生命随机性的尊重,对多样性的包容,以及对社会公平的坚守。

结语:在科技与人文的十字路口

动物器官移植技术如同一面镜子,映照出人类对生命本质的认知局限。当科学家在实验室中编辑基因时,他们编辑的不仅是DNA片段,更是人类社会的伦理根基。赫胥黎在《美丽新世界》中描绘的场景——生命成为流水线上的定制商品,多样性被优化逻辑碾碎——或许并非遥不可及。未来的核心命题在于:我们能否在疾病预防与人性尊严间划定不可逾越的边界?答案取决于人类能否在追求科技进步的同时,守住对生命随机性的敬畏,对多样性的包容,以及对社会公平的坚守。毕竟,真正的文明进步,从不靠突破底线实现,而需在敬畏中守护人之为人的根基。