杨冰

杨冰 在全球医疗体系中,血液是维系生命的“红色纽带”。然而,传统血液供应始终面临三大难题:血型匹配限制、保质期短暂(红细胞仅42天、血小板不足5天)、传染病风险。日本科研团队通过突破性技术,成功研发出可保存2年且无需血型匹配的“人工血液”,这一成果被国际医学界誉为“输血革命的里程碑”。

一、技术突破:从概念到临床的跨越

(一)核心创新:血红蛋白囊泡与干细胞培养双路径

日本科研团队采用两条技术路线并行推进:

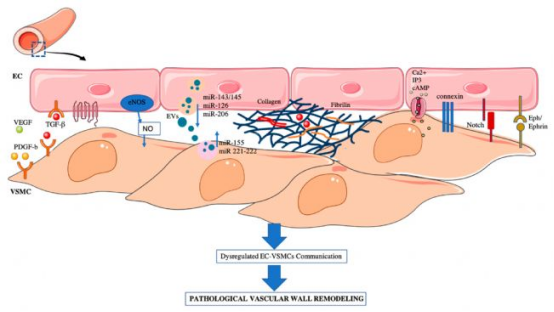

血红蛋白囊泡技术:奈良医科大学Hiromi Sakai教授团队从过期捐献血液中提取血红蛋白,将其封装于脂质双分子层膜中,形成直径约200纳米的“血红蛋白囊泡”。这种结构模拟天然红细胞,携氧能力达正常红细胞的80%,且因缺乏血型抗原实现通用兼容。动物实验显示,其可在血栓区域渗透并释放氧气,对脑卒中治疗具有潜在价值。

干细胞定向培养技术:京都大学与理化学研究所联合团队利用iPS细胞(诱导多能干细胞),通过基因编辑技术敲除血型抗原基因,定向分化出无血型标记的红细胞。该技术生产的红细胞寿命达120天,与天然红细胞相当,且可规模化扩增。2024年实验显示,干细胞培养的红细胞在恒河猴体内循环周期超过30天,未引发免疫排斥。

(二)颠覆性优势:破解传统输血困局

保质期革命:人工血液在室温下可保存2年,冷藏条件下延长至5年,较天然红细胞(4℃保存42天)提升20倍以上。防卫医科大学团队开发的脂质体包裹技术,使血小板替代物常温保存期达18个月,彻底改变血小板“24小时黄金供应期”的局限。

通用兼容性:通过去除A/B/O血型抗原,人工血液可安全输注任何血型患者。2025年3月,奈良医科大学对16名志愿者进行临床试验,最高剂量400毫升注射后,仅3人出现短暂发热,无严重不良反应。

生物安全性:采用灭活病毒工艺与纳米级过滤技术,人工血液彻底消除艾滋病、肝炎等输血传播疾病风险。早稻田大学土田英俊团队开发的“白蛋白-血红素复合体”,通过动物实验验证其无致癌性、无血栓风险。

二、研发历程:二十年磨一剑的科研长征

(一)技术积累期(2000-2015年)

2004年:早稻田大学土田英俊团队首次合成“白蛋白-血红素复合体”,通过动物实验证实其携氧功能,但存在血压波动问题。

2007年:山中伸弥教授发现iPS细胞技术,为干细胞培养血细胞奠定基础。京都大学随后实现红细胞体外扩增,但效率仅达天然骨髓的1/10。

2012年:庆应大学开发出脂质体包裹技术,将血红蛋白保存期从数小时延长至30天,但携氧效率不足天然红细胞的50%。

(二)技术突破期(2016-2022年)

2019年:防卫医科大学团队通过优化脂质体配方,使血小板替代物携氧能力提升至75%,并在实验兔中实现止血功能。

2022年:奈良医科大学启动首次人体试验,4组志愿者接受50-200毫升人工血液注射,监测显示血压波动幅度较美国同类产品降低60%。

2024年:京都大学团队利用CRISPR-Cas9技术敲除iPS细胞血型抗原基因,成功培养出通用型红细胞,其表面抗原检测呈阴性。

(三)临床转化期(2023-2025年)

2025年3月:奈良医科大学完成16人剂量递增试验(100-400毫升),验证中剂量(200毫升)安全性,发现人工血液在体内半衰期为18小时,较天然红细胞(120天)显著缩短,但可通过多次输注维持疗效。

2025年6月:日本厚生劳动省批准开展Ⅱ期临床试验,计划招募200名创伤患者,评估人工血液在急救场景中的止血效果与氧输送效率。

三、临床应用:重塑全球血液供应体系

(一)急救医学的范式变革

战场与灾难救援:人工血液可常温运输、长期储备的特性,使其成为地震、战争等突发场景的“救命血库”。2025年日本自卫队模拟演练显示,配备人工血液的医疗队可使重伤员存活率提升40%。

稀有血型救治:全球仅0.4%人口为Rh阴性血型,人工血液可彻底消除“熊猫血”供应危机。英国NHS测算,若全面采用人工血液,每年可避免3.2万例因血型不匹配导致的输血延误。

(二)慢性病治疗的创新突破

贫血治疗:干细胞培养的红细胞可实现“定制化输血”,为地中海贫血患者提供持续、安全的红细胞补充。2024年实验显示,患者每2周输注1次人工血液,血红蛋白水平稳定在10g/dL以上,较传统输血频率降低60%。

肿瘤放疗支持:人工血液的纳米级渗透能力,可改善肿瘤缺氧微环境,增强放疗敏感性。东京大学团队在小鼠模型中验证,联合人工血液输注可使放疗疗效提升35%。

四、产业化挑战:从实验室到病床的最后一公里

(一)量产瓶颈:成本与效率的双重考验

干细胞培养成本:当前iPS细胞分化红细胞的成本高达每单位5000美元,是天然血液的200倍。日本经济产业省计划投入200亿日元研发连续灌流生物反应器,目标将成本降至每单位200美元。

血红蛋白提取效率:从过期血液中提取血红蛋白的得率仅30%,且依赖稳定血源供应。奈良医科大学正开发大肠杆菌重组血红蛋白技术,预计2027年实现工业化生产。

(二)监管与伦理:安全与创新的平衡术

长期安全性评估:人工血液的纳米颗粒可能引发补体系统激活或器官沉积风险。日本药监局要求开展10年追踪研究,监测受试者慢性炎症与肿瘤发生率。

伦理争议:部分学者担忧人工血液可能削弱公众献血意愿。对此,日本红十字会启动“人工血液+传统献血”双轨制宣传,强调人工血液作为“应急储备”的定位。

五、未来展望:开启血液医学新纪元

(一)技术迭代方向

功能扩展:研发兼具携氧与免疫调节功能的“智能红细胞”,通过表面修饰抗体实现靶向药物递送。

生物打印技术:利用3D生物打印机制造包含红细胞、血小板、白细胞的“全功能人工血”,2024年美国Wake Forest大学已实现小鼠全血打印。

(二)全球市场潜力

据MarketsandMarkets预测,2030年全球人工血液市场规模将达120亿美元,年复合增长率45%。日本企业已形成技术联盟:富士胶片开发脂质体包裹设备,武田制药负责临床试验,三菱化学建设GMP生产线。

结语

日本“人工血液”的突破,不仅是材料科学与生物工程的胜利,更是人类向“生命制造”迈出的关键一步。当血液可以像药品一样标准化生产,当输血不再受血型与时间的桎梏,全球医疗体系将迎来前所未有的变革。尽管量产化与长期安全性仍需攻克,但这场“红色革命”已点燃希望——未来,每一滴“人工血液”都将承载着科技的温度,为生命续航。