杨冰

杨冰 2025年7月,杭州市人民政府发布《关于推进院前医疗急救高质量发展的实施意见》,明确提出到2027年,全市平均急救反应时间将实现“城区不超过8分钟、农村不超过12分钟(山区海岛地区不超过14分钟)”的硬性目标。这一标准不仅远超国家现行要求,更将国内急救体系带入“分钟级响应”的新时代。从北京的12分钟到杭州的8分钟,从重庆的“城区12分钟、农村30分钟急救圈”到温州的“农村10分钟急救圈”,一场以缩短急救时间为核心的医疗改革正在全国铺开。

一、时间就是生命:急救响应的“黄金法则”

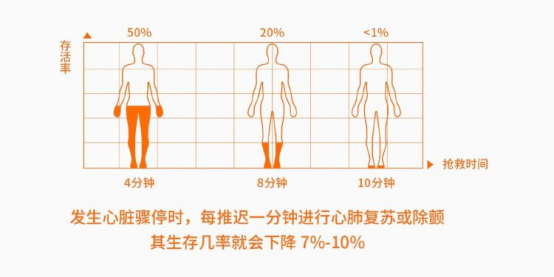

(一)4分钟与黄金救援窗口

医学界公认的“黄金4分钟”原则揭示了急救响应的残酷现实:心脏骤停患者每延迟1分钟施救,存活率下降7%-10%。当杭州将城区急救响应压缩至8分钟时,其内涵远不止数字突破——这意味着从接警到送达医院的全流程优化:3分钟内救护车出动、5分钟内抵达现场、同步启动远程急救指导,形成“上车即入院”的闭环。2024年温州急救系统已实现城区8分37秒、农村9分55秒的平均响应,其核心正是通过ADLS智能调度系统,将急救资源精准匹配至最近站点。

(二)城乡差距的破局样本

国内急救体系长期面临城乡失衡困境。重庆市规划到2027年建成“城区12分钟、农村30分钟急救圈”,而杭州更进一步:农村地区急救服务半径从10公里压缩至8公里,山区海岛地区通过直升机停机坪全覆盖实现“陆空联动”。这种突破源于三大创新:

动态站点规划:杭州采用“固定站点+移动哨点”模式,在偏远地区依托村卫生室、巡回诊疗车建立急救节点,形成网格化覆盖。

立体化救援网络:萧山区等8个城区实现直升机停机坪全覆盖,配合无人机运输血液样本,构建起“15分钟航空救援圈”。

数字化调度中枢:杭州市急救中心通过“智能急救”应用,实时监控207个急救站点、400余辆救护车动态,调度误差控制在200米内。

二、技术革命:从“人等车”到“车等人”

(一)智能调度系统的进化

传统急救调度依赖人工判断,而新一代AI调度系统已实现三大突破:

路径优化算法:杭州引入高德地图实时路况数据,救护车行驶路线动态避开拥堵路段。2024年测试显示,该技术使平均响应时间缩短18%。

资源智能匹配:系统根据患者病情分级(如创伤、心梗、卒中)自动调配特种救护车,确保重症患者优先获得ECMO设备支持。

预测性部署:通过分析历史急救数据,系统在早高峰时段提前向医院周边站点增派救护车,实现“热点区域预置”。

(二)急救设备的微型化革命

救护车正从“运输工具”转变为“移动ICU”:

便携式超声设备:杭州急救车配备的无线超声仪可在30秒内完成心脏、肺部扫描,数据实时传输至医院急诊科。

5G远程指导系统:医生通过AR眼镜远程标记患者伤情,指导现场急救人员进行气管插管等操作。2025年试点显示,该技术使院前心肺复苏成功率从4.2%提升至6.1%。

智能药柜:集成生物识别技术的药柜可自动记录用药时间、剂量,并通过区块链技术确保数据不可篡改。

(三)非急救转运的分类管理

杭州首创“急救与非急救双轨制”:

统一呼叫平台:非急救需求(如康复转运、临终关怀)通过96120号码接入,与120急救系统物理隔离。

社会化运力补充:与滴滴出行等平台合作,培训2000名专职司机配备基础急救包,缓解急救资源挤占问题。

动态定价机制:非急救服务根据时段、距离实行浮动计价,高峰时段溢价不超过30%。

三、人才攻坚:破解“急救医生荒”

(一)职业化队伍建设

急救医生流失率高、招聘难是全球性难题。杭州推出“急救人才新政”:

薪酬改革:急救医生年薪不低于同级医院急诊科医师平均水平,设立“黄金4分钟”抢救专项津贴。

职称倾斜:在急救岗位工作满5年的医师,晋升高级职称时可免除科研论文要求。

转岗保障:工作满15年的急救医生可申请转岗至全科、内科,培训期间保留原待遇。

(二)全民急救能力提升

构建“社会急救员-专业急救师-急救专家”三级培训体系:

公共场所AED全覆盖:杭州地铁全线网每500米配置一台AED,同步开发“急救地图”小程序实现设备定位。

急救志愿者网络:注册志愿者可通过APP接收附近急救需求,完成施救可获得交通补贴及保险保障。

校园急救教育:将心肺复苏术纳入中小学必修课,2027年前培训10万名“少年急救员”。

四、制度创新:重构急救生态链

(一)急救立法保障

杭州率先出台《院前医疗急救条例》,明确三大法律责任:

物业责任:住宅小区需为救护车预留“生命通道”,违者处5000元罚款。

公众义务:公民有义务为急救车让行,拒不让行者纳入征信记录。

数据安全:急救数据仅限医疗用途,未经授权泄露患者隐私将追究刑事责任。

(二)保险支付改革

探索“急救保险”新模式:

政府兜底:对低保家庭、流浪人员等群体实行急救费用全额减免。

商业保险覆盖:鼓励保险公司推出“急救无忧险”,年缴200元可享救护车费用报销、院前急救指导等服务。

DRG付费改革:将急救服务纳入医保按病种付费,倒逼医院缩短急救响应时间。

五、全国经验:从“杭州样本”到“国内方案”

杭州的急救改革并非孤例,全国多地已形成各具特色的实践路径:

北京模式:通过“急救中心-分中心-急救站”三级网络,实现城区平均响应时间12分钟,重点区域5分钟到达。

重庆探索:构建“3分钟出动、30分钟背囊化队伍到达、1小时市级专家抵达”的四级救援体系,应对山地救援难题。

温州实践:利用社会办医资源补充急救运力,民营医院救护车占比达35%,响应时间缩短至9分19秒。

这些探索共同指向一个目标:到2030年,国内将建成全球领先的“10分钟急救圈”,使90%以上人口在突发疾病时获得及时救治。正如国家卫健委相关负责人所言:“急救体系的现代化水平,是衡量城市文明程度的重要标尺。当每一秒都能被精准计算,生命才真正拥有与时间赛跑的底气。”