杨冰

杨冰 2017年11月14日,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了全球首款“数字药丸”——Abilify MyCite。这款由日本大冢制药与硅谷科技公司Proteus Digital Health联合研发的抗精神病药物,不仅承载着治疗精神分裂症、双相情感障碍等疾病的使命,更以内置微型传感器的创新设计,开启了医疗领域“服药即监测”的全新时代。当患者吞下这颗直径不足1厘米的药丸,其体内数据将通过芯片、贴片与智能手机的联动,实时传输至医生端,彻底改变了传统医疗中“患者自述、医生盲判”的被动模式。

一、技术突破:从“药物载体”到“数据终端”的革命

(一)微型传感器的“黑科技”

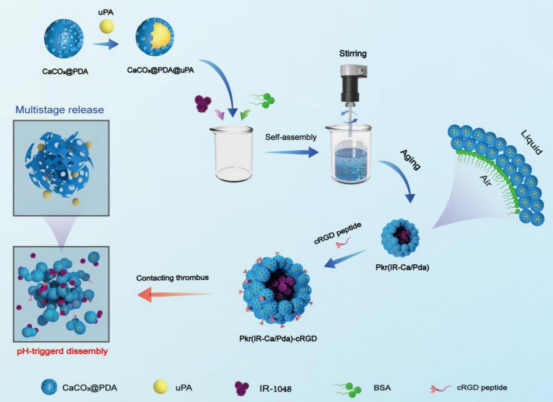

Abilify MyCite的核心是一粒由硅、镁、铜等矿物质制成的微型传感器,其大小仅如一粒细沙。当药丸进入胃部后,传感器与胃酸发生化学反应,产生微弱电流并激活信号发射功能。这一过程无需电池或外部电源,仅依赖生物电反应即可完成数据传输。传感器记录的信息包括服药时间、剂量、心率、体温、活动状态等,通过贴附在患者胸前的可穿戴贴片接收,再经蓝牙传输至手机APP,最终上传至云端数据库。

(二)全链条数据闭环的构建

Proteus Digital Health为Abilify MyCite设计了完整的技术生态:

智能药丸:内置传感器与抗精神病药物阿立哌唑结合,确保治疗与监测同步进行。

可穿戴贴片:作为数据中继站,贴片可连续工作7天,记录生理信号并定位药丸位置。

移动应用与云平台:患者可通过APP查看服药记录,医生则能访问云端数据,调整治疗方案。

这一闭环系统解决了长期困扰医疗界的两大难题:一是患者依从性差导致的治疗失败,二是缺乏客观数据支撑的用药评估。据统计,美国每年因患者未按时服药造成的医疗浪费高达2890亿美元,而Abilify MyCite的实时监测功能可使依从性提升30%以上。

二、临床应用:精神疾病治疗的“精准化”突破

(一)针对高风险群体的定制化方案

精神分裂症、双相情感障碍等慢性精神疾病患者,常因认知障碍或药物副作用拒绝服药。Abilify MyCite的监测功能为这类群体提供了“隐形监护”:

案例1:一名32岁双相情感障碍患者,过去因忘记服药导致病情反复住院。使用Abilify MyCite后,其母亲通过APP收到漏服提醒,及时干预后患者住院次数减少80%。

案例2:某精神卫生中心对50名精神分裂症患者进行对照试验,使用数字药丸的组别症状复发率较传统治疗组降低45%。

(二)药物反应的“实时动态评估”

传统治疗中,医生需通过患者主诉或定期血检评估药效,而Abilify MyCite的数据流使这一过程变得即时化:

生理信号关联分析:系统可同步记录患者服药后的心率变异性、睡眠模式等数据,帮助医生区分药物副作用与疾病进展。例如,若患者心率持续升高但未漏服药物,可能提示药物剂量需调整。

个性化剂量优化:基于大数据模型,系统能根据患者历史数据预测理想服药时间与剂量。某临床试验显示,通过动态调整,患者锥体外系反应发生率降低27%。

三、伦理争议:数据隐私与医疗公平的博弈

(一)数据安全的“达摩克利斯之剑”

Abilify MyCite的实时监测功能引发了对患者隐私的担忧:

数据所有权争议:患者、药企、保险公司均声称对数据拥有使用权。例如,保险公司可能根据服药记录调整保费,而患者则担心雇主通过数据歧视精神疾病史员工。

黑客攻击风险:2018年,某医疗数据平台被曝泄露200万患者信息,其中包含服药记录与生理数据。尽管Proteus采用军用级加密技术,但专家仍警告:“任何联网设备均存在被攻破的可能。”

(二)医疗资源分配的“数字鸿沟”

数字药丸的高成本加剧了医疗不平等:

价格壁垒:Abilify MyCite单月治疗费用约700美元,是传统阿立哌唑的3倍。美国医保系统仅覆盖30%费用,低收入患者难以负担。

技术适用性限制:老年患者与农村地区人群因数字素养不足或网络覆盖差,无法充分利用数字药丸功能。世界卫生组织警告:“若技术仅服务于少数群体,将违背医疗普惠原则。”

四、市场前景:从“小众创新”到“行业标配”的演进

(一)资本市场的“狂热追捧”

Abilify MyCite的获批引发了数字医疗领域的投资热潮:

药企合作潮:诺华、辉瑞等巨头纷纷与Proteus达成协议,将传感器技术应用于心血管、糖尿病药物。例如,诺华的Entresto数字药丸可监测心衰患者服药后的水肿情况。

独角兽崛起:Proteus估值从2012年的1亿美元飙升至2017年的15亿美元,其竞争对手HQ Inc.开发的体温监测药丸已获FDA突破性设备认定。

(二)技术迭代的“指数级增长”

数字药丸正从“监测工具”向“治疗终端”进化:

靶向给药系统:荷兰公司开发的智能药丸可检测肠道pH值,在炎症部位精准释放克罗恩病药物,剂量较传统疗法降低60%。

无创诊断集成:日本研发的内窥镜药丸配备160°广角镜头,可拍摄肠道高清影像,替代部分结肠镜检查。

AI决策支持:2025年,FDA批准的PM359疗法通过数字药丸数据训练AI模型,实现糖尿病药物的自动剂量调整,误差率不足5%。

五、未来展望:重构医疗生态的“数字基石”

(一)患者角色的转变:从“被动接受者”到“数据管理者”

数字药丸赋予患者更多自主权:

自我监测与决策:患者可通过APP查看历史数据,理解自身疾病模式。例如,一名抑郁症患者发现每周三下午情绪低落与漏服药物相关,主动调整服药时间后症状改善。

隐私保护工具:区块链技术的引入使患者能控制数据共享范围。2024年,某平台允许患者选择将数据出售给药企用于研发,同时获得加密货币报酬。

(二)医疗体系的重构:从“经验医学”到“精准医学”

数字药丸推动医疗模式转型:

远程医疗的普及:在偏远地区,医生可通过数字药丸数据远程调整治疗方案。非洲某国试点项目显示,数字药丸使精神疾病患者就诊次数减少70%。

药物研发的范式革命:药企可利用真实世界数据(RWD)加速临床试验。例如,某抗癌药通过分析数字药丸患者的生存数据,将研发周期从5年缩短至2年。

结语:技术向善,需以人文为尺

数字药丸的诞生,标志着医疗领域从“治疗疾病”向“管理健康”的跨越。然而,当技术深度介入人体,我们需警惕“数据霸权”与“医疗异化”的风险。未来,唯有通过立法规范数据使用、建立普惠支付体系、提升公众数字素养,才能确保这场革命真正服务于人类福祉。正如FDA前局长斯科特·戈特利布所言:“数字药丸不是终点,而是开启个性化医疗时代的钥匙——但钥匙需握在患者手中,而非技术寡头。”