杨冰

杨冰 近期,南方五省登革热病例同比激增3倍,这一严峻形势引起了疾控部门的高度关注。为有效控制疫情传播,保障人民群众的生命安全和身体健康,疾控部门紧急启动灭蚊应急响应,采取一系列有力措施应对登革热疫情的挑战。

一、南方五省登革热疫情现状

(一)病例激增情况

据疾控部门监测数据显示,近期南方五省登革热病例数量较去年同期激增3倍。这一增长趋势令人担忧,表明登革热疫情在南方地区正迅速蔓延。病例的激增不仅给当地医疗系统带来了巨大压力,也严重威胁着人民群众的生命健康。

(二)疫情分布特点

从疫情分布来看,南方五省的部分地区成为登革热疫情的重灾区。这些地区往往具有温暖湿润的气候条件,适宜蚊虫孳生和繁殖。同时,人口密集、流动频繁等因素也增加了疫情传播的风险。例如,在一些城市的老旧小区、建筑工地、城中村等区域,由于环境卫生条件较差,积水容器较多,成为了蚊虫孳生的温床,导致登革热疫情在这些区域高发。

(三)疫情传播风险

登革热是一种由登革病毒引起的急性传染病,主要通过伊蚊叮咬传播。随着气温的升高和降雨量的增加,蚊虫的活动更加频繁,登革热疫情的传播风险也进一步加大。此外,人员流动的增加也为疫情的传播提供了便利条件。如果防控措施不到位,登革热疫情可能会在更大范围内传播,给社会稳定和经济发展带来严重影响。

二、登革热疫情的成因分析

(一)气候因素

南方地区气候温暖湿润,适宜蚊虫孳生和繁殖。近年来,全球气候变化导致气温升高、降雨量增加,进一步为蚊虫的繁殖提供了有利条件。高温高湿的环境使得蚊虫的生长周期缩短,繁殖速度加快,从而增加了蚊虫的数量和密度。这为登革热病毒的传播提供了更多的媒介,使得疫情更容易爆发和蔓延。

(二)环境因素

随着城市化进程的加快,南方地区的环境发生了很大变化。一些老旧小区、建筑工地、城中村等区域存在大量的卫生死角和积水容器,为蚊虫的孳生提供了场所。同时,一些居民缺乏防蚊意识,没有及时清理家中的积水,也增加了蚊虫孳生的风险。此外,城市绿化带的维护不善、垃圾清理不及时等问题也进一步加剧了蚊虫的繁殖。

(三)人员流动因素

南方地区经济发达,人员流动频繁。旅游、商务等活动使得大量人员在不同地区之间往来,增加了登革热病毒传播的机会。一些从登革热疫区返回的人员如果没有及时采取防蚊措施,可能会将病毒带入当地,引发本地疫情的爆发。此外,一些外来务工人员的居住环境较差,缺乏必要的防蚊设施,也容易成为登革热的易感人群。

三、疾控部门紧急启动灭蚊应急响应的措施

(一)加强疫情监测和预警

疾控部门加强了对登革热疫情的监测和预警工作。通过建立健全疫情监测网络,及时掌握疫情动态和流行趋势。加强对医疗机构、学校、社区等重点场所的监测,提高疫情发现的敏感性。同时,利用大数据、人工智能等技术手段,对疫情进行预测和分析,为疫情防控提供科学依据。一旦发现疫情苗头,立即启动预警机制,及时向社会公布疫情信息,引导公众做好防护措施。

(二)开展大规模灭蚊行动

为有效控制蚊虫密度,疾控部门组织开展了大规模的灭蚊行动。在城市街道、社区、公园、学校等公共场所,采用喷洒杀虫剂、投放生物灭蚊剂等方式进行灭蚊。同时,发动社区居民、志愿者等力量,对居民小区、楼道、地下室等区域进行清理和消杀,清除蚊虫孳生地。在建筑工地、园林绿化等重点行业,要求施工单位加强环境卫生管理,清理积水和灭蚊,作业时做好个人防护。此外,还加强对垃圾处理场、污水处理厂等蚊虫易滋生场所的管理,定期进行消杀。

(三)加强宣传教育和健康促进

疾控部门通过多种渠道和形式,加强对登革热防控知识的宣传教育和健康促进工作。利用电视、广播、报纸、网络等媒体,广泛宣传登革热的传播途径、症状表现、预防措施等知识,提高公众的认知度和防护意识。制作宣传海报、宣传单页等资料,在社区、学校、医院等场所进行张贴和发放。组织开展健康讲座、义诊等活动,邀请专家为公众讲解登革热防控知识,解答公众的疑问。同时,加强对学校、幼儿园等教育机构的宣传教育,将登革热防控知识纳入健康教育课程,培养学生的防蚊意识和良好的卫生习惯。

(四)强化医疗救治和防控能力建设

疾控部门加强了对医疗机构的指导和培训,提高了医疗机构对登革热的诊断和治疗能力。要求医疗机构规范开展病例报告和实验室检测,避免误诊或漏诊。加强对重症病例的救治,提高救治成功率。同时,加强了防控能力建设,提高了应急响应速度和处理能力。建立了应急物资储备库,储备了足够的杀虫剂、防护用品、检测试剂等物资,确保在疫情发生时能够及时调配和使用。加强了与周边地区的协作和联动,形成了区域防控合力。

四、社会各界共同参与登革热防控

(一)社区层面

社区是登革热防控的重要阵地。社区居委会组织居民开展爱国卫生运动,动员居民清理公共区域积水,开展灭蚊消杀。加强对居民的健康教育,提高居民的防蚊意识和自我保护能力。建立社区疫情监测和报告机制,及时发现和报告疑似病例。同时,为居民提供必要的防蚊物资和技术支持,帮助居民做好居家防护。

(二)学校层面

学校是人员密集的场所,也是登革热防控的重点区域。学校加强了卫生教育,将登革热防控知识纳入学校健康教育课程,通过主题班会、黑板报、宣传栏等形式,向学生宣传登革热的危害和预防措施。组织学生清理校园积水容器,定期开展灭蚊行动。加强对学生的健康监测,发现发热、皮疹等症状的学生,及时隔离并送医治疗。同时,要求学生做好个人防护,避免在蚊虫密集处逗留。

(三)企业层面

企业要落实主体责任,加强环境卫生管理。对办公区域、生产车间、员工宿舍等场所进行定期清理和消杀,清除蚊虫孳生地。为员工提供必要的防蚊物资,如蚊帐、驱蚊剂等。加强对员工的健康教育,提高员工的防蚊意识和自我保护能力。对于建筑工地、园林绿化等从业人员,要求其在作业时做好个人防护,穿着长袖工作服,涂抹驱蚊剂,避免蚊虫叮咬。工作单位需建立健康监测机制,发现疑似病例立即停工并就医。

(四)景区和酒店层面

景区和酒店要加强环境整治,清除积水,定期消杀蚊虫。在景区入口、酒店大堂等显眼位置设置宣传栏,向游客宣传登革热防控知识。导游、司机等应提醒游客做好防蚊措施,避免前往疫区高风险场所。酒店要为客人提供防蚊用品,如蚊香、电蚊拍等,确保客人的住宿环境安全。

五、公众应采取的防护措施

(一)清除蚊虫孳生地

公众要定期检查家中花盆托盘、水缸、废弃容器等,清除积水。水养植物每3-5天换水并清洗根部。对于闲置或废弃的桶、盆、瓶、罐等,直接倒扣,防止积水。同时,要特别留意卫生死角,及时清除垃圾,杜绝蚊虫孳生。

(二)做好个人防护

安装纱窗纱门,使用蚊帐或驱蚊剂。户外活动时穿浅色长袖衣裤,避免在树荫、草丛等蚊虫密集处逗留过久。必要时可每隔2-4小时在裸露部位涂抹或喷洒蚊虫驱避剂,防止被蚊虫叮咬。在蚊虫活跃时间,如日出后2小时、日落前2小时,要特别注意防蚊。

(三)主动就医和报告

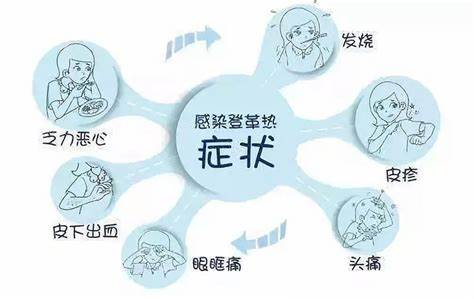

若出现突发高热(39℃以上)、头痛、肌肉痛、皮疹或眼痛等症状,应立即就医并告知外出史和蚊虫叮咬史。如果过去2周曾在登革热流行的国家或地区逗留过,或自己生活的城市范围内有登革热发生,并且出现相关症状,更要尽快到正规医院就医,向医生说明情况,避免延误病情及造成疫情传播。

(四)参与社区防控

公众要积极参与社区组织的爱国卫生运动,配合疾控部门清除公共区域积水,发现病例及时报告。邻里之间要相互提醒,共同做好防蚊灭蚊工作。只有全社会共同努力,才能有效控制登革热疫情的传播。

六、未来防控工作的展望

(一)加强科研和技术创新

加大对登革热防控科研的投入,开展蚊虫生态学、病毒学、流行病学等方面的研究。探索新的灭蚊技术和方法,提高灭蚊效果。研发更有效的登革热疫苗和药物,为疫情防控提供更多的手段。

(二)完善监测和预警体系

进一步完善登革热疫情监测和预警体系,提高监测的敏感性和准确性。加强对蚊虫密度、病毒携带情况等的监测,及时掌握疫情动态。建立更加科学合理的预警指标和机制,提前发布预警信息,为疫情防控争取时间。

(三)加强国际合作与交流

登革热是全球性的公共卫生问题,需要各国共同应对。加强与国际组织和其他国家的合作与交流,分享防控经验和技术。共同开展科研攻关,提高全球登革热防控水平。

七、结语

南方五省登革热病例同比激增3倍,给疫情防控带来了巨大挑战。疾控部门紧急启动灭蚊应急响应,采取了一系列有力措施应对疫情。然而,登革热防控是一项系统工程,需要政府、疾控部门、医疗机构、社区、企业和公众等社会各界的共同参与和努力。只有全社会形成合力,才能有效控制登革热疫情的传播,保障人民群众的生命安全和身体健康。让我们携手行动,从清除积水、做好防护做起,共同守护健康家园。