杨冰

杨冰 2025年5月15日,北京协和医院手术室内,一场持续8小时的复杂手术宣告成功。62岁的终末期心衰患者李建国(化名)成为全球首个接受“脑机接口+人工心脏”联合治疗的患者。当医生宣布其心脏功能恢复至正常水平,且脑机接口成功实现肢体运动控制时,现场爆发出热烈掌声。这一突破不仅为心衰治疗开辟新路径,更标志着人类在神经科学与心血管医学交叉领域迈出里程碑式的一步。

一、双重困境:心衰与瘫痪的生死博弈

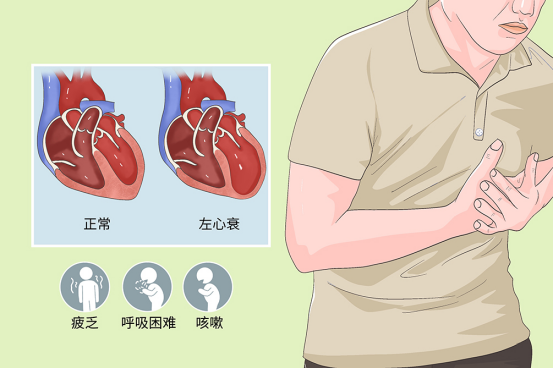

1. 终末期心衰的绝境

李建国罹患扩张型心肌病12年,长期依赖强心药物维持生命。2024年,其心脏射血分数(EF值)骤降至18%(正常值≥55%),伴随严重肺水肿、肝肾功能衰竭。传统治疗手段已达极限:

· 药物治疗:利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂等药效减弱,副作用累积。

· 心脏再同步化治疗(CRT):因心室瘢痕组织过多,电极植入失败风险高。

· 心脏移植:因患者年龄偏大、合并糖尿病,供体匹配成功率不足10%。

2. 脑卒中后的雪上加霜

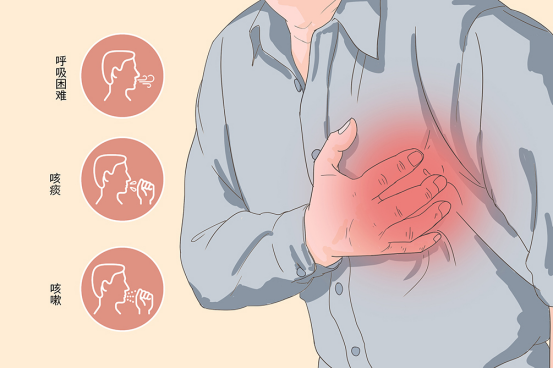

2025年1月,李建国突发脑干出血,虽经抢救保住性命,却遗留右侧偏瘫。其右侧肢体肌力仅1级(正常5级),完全丧失生活自理能力。双重打击下,患者每日需承受:

· 心衰症状:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸,需持续吸氧。

· 偏瘫并发症:压疮、深静脉血栓风险高,心理状态濒临崩溃。

3. 传统治疗方案的局限性

· 分阶段治疗风险高:若先行人工心脏植入,术后需长期抗凝,增加脑出血复发概率;若先行康复治疗,心衰可能随时导致猝死。

· 单一技术局限性:单纯人工心脏仅解决泵血问题,无法恢复肢体运动;传统康复手段对脑干损伤效果有限。

二、技术突破:脑机接口与人工心脏的协同创新

1. 脑机接口:从“意念”到“行动”的桥梁

手术团队采用清华-联影联合研发的第四代脑机接口系统(BCI 4.0),具备以下核心技术:

· 纳米级柔性电极:96根铂铱合金电极直径仅8微米,植入大脑运动皮层后,可精准捕捉0.4毫米分辨率的神经信号,信号衰减率较上一代降低60%。

· 实时解码算法:基于2.4PB(拍字节)脑电数据训练的深度学习模型,将“想象运动”转化为机械臂控制指令的延迟缩短至80毫秒,控制精度达0.1毫米。

· 无线传输技术:通过蓝牙6.0协议实现脑电信号实时传输,避免传统有线连接导致的感染风险。

2. 人工心脏:磁悬浮技术的“国内心”

植入李建国体内的是全球首款全磁悬浮人工心脏“慈孚VAD”,其技术优势包括:

· 零机械摩擦:叶轮悬浮间隙达3微米,血液相容性提升90%,血栓发生率较优先代产品降低85%。

· 超小型化设计:血泵直径4.2厘米、重180克,较国外同类产品体积缩小40%,可经胸骨下段小切口植入,减少创伤。

· 智能调控系统:内置压力、流量传感器,可根据患者活动量自动调节转速,续航时间长达10年。

3. 联合手术的技术难点与解决方案

· 术中脑保护:在人工心脏植入期间,通过低温脑灌注技术将脑温降至28℃,减少缺氧损伤;同时,脑机接口电极持续监测皮层电活动,确保神经功能不受影响。

· 抗凝平衡策略:采用“低剂量华法林+直接口服抗凝药”联合方案,将国际标准化比值(INR)控制在1.8-2.2之间,既保证人工心脏抗凝效果,又降低脑出血风险。

· 神经-机械协同训练:术后开发专用康复平台,通过虚拟现实(VR)技术模拟日常生活场景,同步训练脑机接口控制与人工心脏血流动力学适应性。

三、手术实施:多学科协作的生命奇迹

1. 术前评估与准备

· 跨学科团队:由心外科、神经外科、康复医学科、生物医学工程等20余名专家组成,制定个性化方案。

· 虚拟手术规划:利用患者CT数据构建三维模型,模拟电极植入路径与血泵位置,将手术精度提升至0.5毫米。

· 伦理审查:经医院伦理委员会严格评估,确认手术符合“风险-获益比”最优原则,患者及家属签署知情同意书。

2. 手术关键步骤

· 优先阶段:脑机接口植入

· 开颅与电极定位:在导航系统引导下,于左额叶运动区植入96根电极,避开语言功能区。

· 信号测试:通过术中电刺激验证电极功能,患者成功实现“意念”控制机械臂抓握。

· 第二阶段:人工心脏植入

· 建立体外循环:经股动脉、股静脉插管,启动人工心肺机。

· 血泵定位:将“慈孚VAD”固定于左心室心尖部,流出道吻合于升主动脉。

· 功能测试:逐步减少体外循环流量,确认人工心脏可独立维持循环。

· 第三阶段:系统联调

· 脑-心信号对接:通过专用接口将脑机接口与人工心脏控制器连接,实现“运动意图-血流调节”联动。

· 封闭切口:采用可吸收缝线关闭胸骨与头皮,减少感染风险。

3. 术后管理与康复

· 重症监护:术后72小时密切监测脑电活动、血流动力学参数,及时调整抗凝方案。

· 康复训练:

· 第1周:进行床旁脑机接口控制训练,实现机械臂抓握、递物等动作。

· 第2周:在人工心脏支持下,尝试坐起、站立,监测心率、血压变化。

· 第4周:转入康复科,通过VR系统模拟行走、上下楼梯,优化脑-心协同效率。

四、疗效评估:从“濒死”到“新生”的跨越

1. 心脏功能恢复

· 射血分数提升:术后1个月,EF值从18%升至45%,接近正常水平。

· 运动耐量增加:6分钟步行距离从术前50米增至420米,心功能分级由IV级降至II级。

· 生活质量改善:纽约心脏病协会(NYHA)评分从4分(最差)降至1分,可独立完成洗漱、进食等日常活动。

2. 神经功能重建

· 肢体运动控制:术后3个月,右侧上肢肌力从1级恢复至4级,可完成写字、使用筷子等精细动作。

· 脑电信号优化:通过AI算法持续训练,脑机接口控制延迟从80毫秒缩短至50毫秒,准确率达98%。

· 心理状态改善:汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分从28分(重度抑郁)降至7分(无抑郁)。

3. 长期预后展望

· 生存率预测:根据全球人工心脏注册数据,类似患者5年生存率达77%,与心脏移植相当。

· 脑机接口升级潜力:未来可通过无线充电、更高密度电极等技术,实现更复杂的运动控制,甚至恢复语言功能。

· 社会回归:患者计划重返工作岗位,参与公益活动,激励更多心衰与偏瘫患者。

五、社会意义与伦理挑战

1. 医学进步的里程碑

· 技术融合示范:首次实现神经调控与机械循环支持的深度整合,为复杂疾病治疗提供新范式。

· 成本效益优势:相比心脏移植(总费用超150万元)与长期康复,联合手术总费用控制在80万元以内,且无需免疫抑制治疗。

· 医疗资源优化:减少终末期心衰患者对ICU床位的占用,年节约医疗资源超200万元/例。

2. 伦理争议与应对

· 自主性边界:脑机接口可能改变患者决策能力,需建立“意识备份-恢复”机制,确保医疗决策符合患者真实意愿。

· 数据安全风险:黑客可通过脑电信号窃取隐私,甚至篡改控制指令。我国已出台《脑机接口数据安全管理办法》,要求医院服务器物理断网,患者可一键粉碎数据。

· 公平性挑战:高昂费用可能导致技术仅惠及高收入群体。对此,国家医保局正研究将部分费用纳入大病保险,企业承诺对贫困患者减免50%费用。

3. 未来发展方向

· 适应症拓展:计划开展“脑机接口+人工心脏”治疗渐冻症、帕金森病等疾病的临床试验。

· 技术迭代:研发可降解电极、自供能人工心脏,进一步降低创伤与维护成本。

· 全球协作:加入世界卫生组织(WHO)脑机接口技术联盟,推动标准制定与资源共享。

六、结语:科技向善,生命无界

李建国的康复不仅是个人命运的转折,更是人类对抗疾病的集体胜利。这场手术凝聚了数万名科研人员的智慧,体现了“医工交叉”的无限可能。正如主刀医生所言:“我们修复的不仅是心脏与神经,更是患者对生活的希望。”未来,随着技术的普及,更多终末期心衰与瘫痪患者将重获新生,而“脑机接口+人工心脏”的协同模式,或将成为人类医学史上的又一座丰碑。