杨冰

杨冰 一、引言

在重症医学领域,面对“白肺”这类病情危急、救治难度极大的病症,医疗团队需要凭借先进的技术和紧密的协作,与死神展开激烈较量。日照市人民医院重症医学科团队近期成功运用ECMO联合俯卧位通气技术,挽救了3例“白肺”重症患者的生命,这一成果不仅彰显了该团队高超的医疗水平,也为“白肺”患者的救治提供了宝贵的经验。本文将深入剖析这一救治案例,探讨其背后的技术原理、团队协作模式以及临床应用价值。

二、ECMO与俯卧位通气技术概述

(一)ECMO技术原理及应用

ECMO,即体外膜肺氧合,其核心设备是膜肺和离心泵。当患者的心脏和肺脏功能出现严重障碍时,ECMO可以暂时性地替代心肺功能。具体而言,它通过将患者体内的血液引出,流经膜肺进行气体交换,使暗红色的静脉血变为富含氧气的鲜红色动脉血,然后再将血液重新输回患者体内。这一过程为患者提供了有效的呼吸和循环支持,为后续的治疗争取了宝贵的时间,同时也让患者残余的心肺功能得以充分休息和恢复。

ECMO技术适用于多种危重症患者,如急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、暴发性心肌炎、急性心肌梗死、心脏术后衰竭等。在这些病症中,患者的心肺功能往往受到严重损害,传统的治疗手段难以奏效,而ECMO技术的出现为这些患者带来了新的生机。

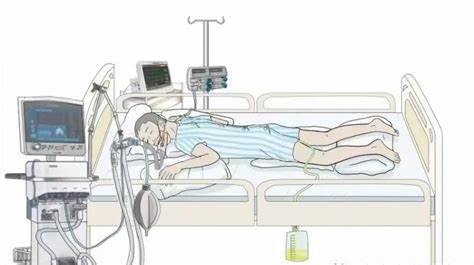

(二)俯卧位通气技术原理及作用

俯卧位通气是一种肺保护性通气策略,其原理是通过改变患者的体位,使原本处于背侧的肺组织得到更好的扩张和通气。在仰卧位时,由于重力作用,患者的肺组织会发生不均匀的通气和灌注,背侧的肺组织容易受到压迫,导致通气不足。而俯卧位时,背侧的肺组织受到的压力减轻,肺泡的通气和灌注得到改善,从而提高了氧合指数,减少了肺不张和肺内分流的发生。

俯卧位通气在ARDS等病症的治疗中具有重要作用。它可以改善患者的氧合状况,减轻呼吸机的相关肺损伤,降低患者的死亡率。在新冠疫情期间,俯卧位通气被广泛应用于新型冠状病毒肺炎重症患者的治疗中,取得了显著的效果。

(三)ECMO联合俯卧位通气的优势

ECMO联合俯卧位通气具有多方面的优势。首先,ECMO可以为患者提供稳定的氧合和循环支持,使患者在俯卧位通气过程中能够更好地耐受体位改变带来的生理变化。其次,俯卧位通气可以进一步改善患者的氧合功能,减少ECMO的运行时间和并发症的发生。例如,在一些病例中,患者在联合使用ECMO和俯卧位通气后,氧合指数得到了显著提高,肺部的病变也得到了明显改善。此外,这种联合治疗方式还可以减少患者的住院时间和医疗费用,提高患者的生活质量。

三、日照市人民医院救治案例介绍

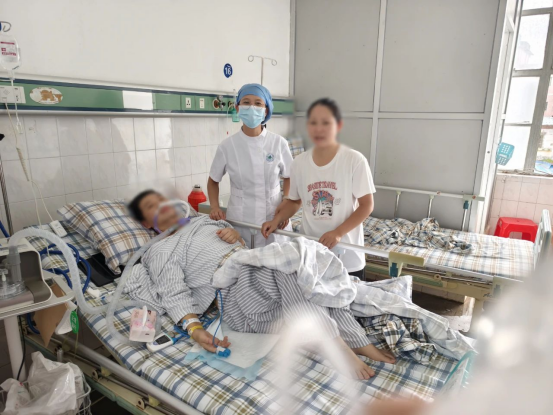

(一)案例一:45岁男性患者

病情背景:2024年5月13日,一名45岁的男性患者被送往日照市人民医院急诊科重症监护三区。患者初步诊断为重症肺炎、感染性休克、多器官功能衰竭。入院时,患者呼吸急促,血氧饱和度极低,即使在呼吸机高条件支持下,肺氧合及外周血氧饱和度仍无改善,低氧血症严重,生命危在旦夕。

救治过程:经相关科室会诊后,患者当天晚上被转至重症医学科治疗。重症医学科周敦荣主任医师和李润军主任医师带领ECMO团队充分评估患者整体病情,决定立即启动VV-ECMO予以治疗。与患者家属充分沟通后,ECMO团队成员迅速行动。梁晶晶主管护师快速准备ECMO管路预充,江其影副主任医师迅速启动床旁超声,探明拟穿刺血管及管道径路情况,陈勇主治医师、曾明亮主治医师、林良柱住院医师迅速完成患者ECMO管路建立。在医护默契配合下,仅用较短时间就快速完成了VV-ECMO上机工作。随着机器启动,患者血液通过管路从体内引出,流经机器上“膜肺”发挥呼吸支持作用,暗红色血液再次变为鲜红色,重新输入患者体内。患者外周血氧饱和度迅速改善,循环逐渐趋于稳定,VV-ECMO成功运转。

ECMO上机期间,周敦荣主任医师、李润军主任医师及主管医生林春燕主治医师对患者病情进行系统评估后,制定了详细的治疗方案。考虑到患者病情较重,决定再实施俯卧位通气治疗。然而,该患者体型肥胖,身上留置的多个插管,给俯卧位实施造成了很大的难度。此外,还需要预防压力性损伤、非计划拔管以及血管活性药物中断而危及生命等不良事件。因此,护士长刘瑞华主任护师、ECMO亚专科组长刘心副主任护师与护理团队为患者设计了专门的“翻身”方案,每天下午4点至早上8点进行16小时左右俯卧位通气。俯卧位前使用安普贴保护受压部位,用俯卧位软枕、C型啫喱头垫为患者提供一个良好的体位支撑。俯卧位治疗期间,医护人员严密观察其病情,监测生命体征,妥善放置各种管道,及时清除呼吸道分泌物,每2小时改变患者头和手的方向并进行受压部位的护理。治疗效果:经过医护人员的精心治疗和护理,患者病情逐渐好转。5月25日,患者成功转至普通病房,继续接受后续的治疗和康复。

(二)案例二:35岁宝妈王女士

病情背景:近日,一名35岁的宝妈王女士在活动中毫无征兆地突发意识丧失,直直地倒在地上。周围人员迅速对其进行心脏胸外按压,并拨打120紧急将她送往日照市人民医院。被送到医院时,王女士的心电图显示为室颤,情况万分危急。

救治过程:日照市人民医院急诊医学部的医护人员迅速投入抢救,争分夺秒地与死神赛跑。一次次除颤,一次次查看,终于,在全力抢救下,王女士恢复了窦性心律。然而,还没等大家松口气,她的血压又难以维持,心率再次骤降,生命危在旦夕。面对这紧急情况,医院医务科迅速调度各方力量,重症医学科一病区紧急启动VA-ECMO技术。在主任孙彩虹的带领下,ECMO团队如训练有素的战士,迅速行动起来。仅仅15分钟,他们就成功为患者上机。随着ECMO的运转,王女士的生命体征逐渐稳定,内环境也慢慢得到改善。

为了探寻心脏骤停的根源,心内科三病区副主任陈琳在ECMO的辅助下,小心翼翼地完成了冠脉造影及心室造影。在VA-ECMO、机械通气等“硬核”设备的保驾护航下,医护人员联合应用血流动力学监测、脑氧脑电监测、亚低温脑保护等多种高精尖监测治疗技术。他们日夜坚守在病床前,时刻关注着王女士的每一点细微变化,不放过任何一个可能影响她康复的因素。治疗效果:入院第6天,王女士的心功能逐渐恢复正常,成功撤离ECMO,这是她重生路上的重要里程碑。接着,她顺利度过缺氧缺血性脑病、脑水肿期。第10天,她缓缓睁开双眼,恢复了意识。第12天,她的呼吸功能得到明显改善,顺利撤除呼吸机并拔除气管插管。随后,康复医学科为她量身定制了详细的康复计划,并联合高压氧治疗,帮助她一步步恢复身体功能。出院时,王女士的所有脏器功能都恢复良好,整个人重获新生。

(三)案例三:未详细提及具体年龄和姓名患者

病情背景:该患者同样因病情危急被送入医院,具体年龄和姓名未详细提及。入院时,患者也出现了严重的肺部病变和心肺功能衰竭症状,被诊断为“白肺”重症患者。

救治过程:重症医学科团队迅速启动ECMO联合俯卧位通气治疗方案。在ECMO上机过程中,团队成员紧密配合,确保了手术的顺利进行。上机后,医护人员密切关注患者的生命体征和机器运行情况,及时调整治疗参数。同时,为患者实施俯卧位通气治疗,护理团队制定了详细的护理方案,确保患者在俯卧位过程中的安全和舒适。

治疗效果:经过一段时间的治疗,患者的病情得到了有效控制。肺部病变逐渐吸收,氧合功能显著改善。最终,患者成功脱离ECMO和呼吸机,病情好转出院。

四、救治过程中的团队协作

(一)医生团队的专业协作

在救治过程中,医生团队发挥了至关重要的作用。重症医学科的主任医师们凭借丰富的临床经验和敏锐的洞察力,迅速做出准确的诊断和治疗决策。例如,在决定是否启动ECMO治疗时,他们会综合考虑患者的病情、年龄、基础疾病等多种因素,确保治疗方案的合理性和有效性。

ECMO团队的医生们则负责ECMO的上机、运行和维护工作。他们需要具备精湛的技术和冷静的头脑,在紧急情况下能够迅速、准确地完成各项操作。在患者上机过程中,医生们会密切关注患者的生命体征和机器运行情况,及时调整治疗参数,确保患者的安全。

此外,其他相关科室的医生也会参与到救治中来。例如,心内科医生会协助评估患者的心脏功能,呼吸科医生会提供呼吸治疗方面的建议,感染科医生会负责控制患者的感染等。通过多学科的协作,医生团队能够为患者制定个性化的治疗方案,提高救治的成功率。

(二)护理团队的精心照料

护理团队在救治过程中同样不可或缺。他们需要24小时轮班值守,密切观察患者的病情变化,及时记录生命体征和各项治疗参数。在ECMO运行期间,护理人员会每小时记录患者的生命体征,执行精细化气道管理,确保患者呼吸道的通畅。

在俯卧位通气治疗过程中,护理团队会提前做好准备工作,如使用安普贴保护受压部位,准备俯卧位软枕、C型啫喱头垫等。在实施俯卧位通气时,他们会严格按照操作规程进行,确保患者的安全和舒适。同时,护理人员还会每2小时改变患者头和手的方向,并进行受压部位的护理,预防压力性损伤的发生。

此外,护理团队还会为患者提供心理支持和康复护理。他们会与患者进行沟通交流,了解患者的需求和心理状态,给予患者鼓励和安慰。在患者康复阶段,护理团队会协助患者进行康复训练,促进患者身体功能的恢复。

(三)医患沟通与家属支持

在救治过程中,医患沟通和家属支持也非常重要。医生会及时与患者家属沟通患者的病情和治疗方案,让家属了解患者的治疗进展和可能面临的风险。通过充分的沟通,家属能够更好地理解医生的工作,积极配合治疗。

同时,家属的支持和鼓励也能够给患者带来心理上的安慰和力量。在患者治疗期间,家属会经常陪伴在患者身边,给予患者关心和照顾。他们的支持和信任也能够让医疗团队更加坚定地救治患者的信心。

五、技术挑战与应对策略

(一)ECMO上机与运行中的挑战

ECMO上机与运行过程中面临着诸多挑战。首先,上机时间紧迫,每一秒都关乎生死。在紧急情况下,医生需要迅速、准确地完成各项操作,如穿刺、置管、连接机器等。这就要求医生具备精湛的技术和丰富的经验,能够在短时间内完成上机工作。

其次,ECMO运行期间可能会出现各种并发症,如出血、血栓、感染等。医护人员需要密切观察患者的病情变化,及时发现并处理这些并发症。例如,对于出血并发症,医护人员会根据出血的部位和程度采取相应的止血措施;对于血栓并发症,会给予抗凝治疗;对于感染并发症,会加强抗感染治疗。

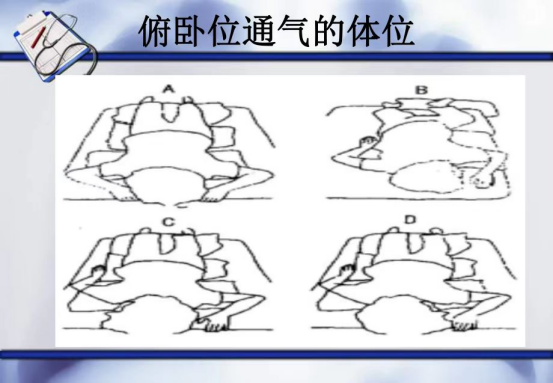

(二)俯卧位通气实施中的困难

俯卧位通气实施过程中也存在一些困难。对于机械通气同时接受ECMO支持的患者,身上留置的多个插管给俯卧位实施造成了很大的难度。在搬动患者时,需要特别注意保护这些插管,防止其滑脱或移位。

此外,还需要预防压力性损伤、非计划拔管以及血管活性药物中断而危及生命等不良事件。为了预防压力性损伤,护理人员会在俯卧位前使用安普贴保护受压部位,并使用俯卧位软枕、C型啫喱头垫为患者提供一个良好的体位支撑。在俯卧位过程中,会每2小时改变患者头和手的方向,并进行受压部位的护理。为了防止非计划拔管,医护人员会妥善固定各种管道,并加强对患者的监护。为了确保血管活性药物的持续输入,会采用专门的输液通道和输液泵,并密切观察药物的输注情况。

(三)应对策略与经验总结

针对上述挑战,日照市人民医院重症医学科团队采取了一系列应对策略。在ECMO上机前,团队会进行充分的准备,包括设备的调试、药品的准备、人员的培训等。在上机过程中,团队成员会紧密配合,严格按照操作规程进行操作。

在ECMO运行期间,医护人员会加强对患者的监测和管理,定期检查患者的各项指标,及时发现并处理并发症。同时,团队会建立完善的应急预案,以便在出现突发情况时能够迅速、有效地进行处理。

在俯卧位通气实施过程中,护理团队会制定详细的护理方案,明确各个环节的注意事项和操作流程。在实施俯卧位通气前,会对患者进行全面的评估,包括患者的病情、身体状况、心理状态等。在俯卧位过程中,会加强对患者的观察和护理,确保患者的安全和舒适。

通过不断地总结经验教训,团队的治疗水平和服务质量得到了不断提高。他们将这些经验分享给其他医护人员,促进了整个重症医学领域的发展。

六、救治效果与意义

(一)患者康复情况

经过医护人员的精心治疗和护理,3例“白肺”重症患者均取得了良好的康复效果。他们成功脱离了ECMO和呼吸机,生命体征逐渐稳定,肺部病变得到了明显改善。在后续的康复过程中,患者能够进行自主呼吸,血氧饱和度稳定,身体功能也在逐步恢复。

患者和家属对救治效果非常满意,他们纷纷对医护人员的精湛医术和无私奉献表示感激。一些患者和家属还专门送来了锦旗和感谢信,表达他们对医护人员的敬意和感谢之情。

(二)对重症医学领域的贡献

此次成功救治3例“白肺”重症患者,对重症医学领域具有重要意义。它为“白肺”患者的救治提供了宝贵的经验,证明了ECMO联合俯卧位通气技术在“白肺”治疗中的有效性和可行性。

这一成果也为其他医院和医疗团队提供了参考和借鉴,推动了重症医学技术的发展和进步。通过分享救治经验和技术要点,可以促进更多的医疗团队掌握和应用这一先进的治疗技术,提高“白肺”患者的救治成功率。

(三)社会影响与价值

此次救治案例在社会上引起了广泛关注,提升了医院的社会形象和声誉。它让更多的人了解了重症医学科的工作和重要性,增强了公众对医疗技术的信心。

同时,这一成果也体现了医院在急危重症救治方面的能力和水平,为保障人民群众的生命健康做出了积极贡献。它激励着更多的医护人员投身到重症医学事业中,为提高我国的重症医学水平而努力奋斗。

七、结论与展望

(一)救治成果总结

日照市人民医院重症医学科团队运用ECMO联合俯卧位通气技术,成功救治了3例“白肺”重症患者。在救治过程中,医生团队凭借专业的协作和精湛的技术,为患者制定了个性化的治疗方案;护理团队提供了精心的照料和全方位的护理;家属的支持和信任也为患者的康复提供了强大的动力。通过团队的共同努力,患者取得了良好的康复效果,为“白肺”患者的救治提供了宝贵的经验。

(二)技术发展趋势

随着医学技术的不断发展,ECMO和俯卧位通气技术也在不断创新和完善。未来,ECMO设备可能会更加小型化、便携化,操作也会更加简便。同时,膜肺和离心泵的性能也将不断提高,能够更好地模拟人体心肺功能,减少并发症的发生。

俯卧位通气技术也可能会与其他治疗手段相结合,形成更加综合的治疗方案。例如,可以将俯卧位通气与肺复张、高频振荡通气等技术联合应用,进一步提高患者的氧合功能和治疗效果。

(三)未来研究方向与应用前景

未来的研究可以进一步深入探讨ECMO联合俯卧位通气技术的作用机制和理想治疗方案。例如,可以研究不同体位、不同通气参数对患者的治疗效果的影响,以及如何根据患者的个体差异调整治疗方案。

此外,还可以开展多中心、大样本的临床研究,验证这一联合技术在不同类型“白肺”患者中的疗效和安全性。在应用前景方面,ECMO联合俯卧位通气技术有望在更多的医疗机构得到推广和应用,为更多的“白肺”患者带来生的希望。同时,这一技术也可以应用于其他危重症患者的救治中,如急性呼吸窘迫综合征、暴发性心肌炎等,为重症医学领域的发展做出更大的贡献。