杨冰

杨冰 2024年5月7日,第26个世界哮喘日如期而至。从雪域高原的拉萨到东海之滨的宁波,从东北工业重镇沈阳到西南边陲的昆明,国内百余个城市同步开展了大规模哮喘义诊活动。这场由国家卫健委指导、各级医院联动执行的公益行动,不仅为数十万患者提供了免费诊疗服务,更通过现场教学、科普讲座、吸入装置发放等形式,将“规范使用吸入药物”的理念推向公众视野。这场声势浩大的健康行动背后,折射出国内应对慢性呼吸道疾病的决心——在哮喘患病率逐年攀升的今天,如何突破“知晓率低、治疗率低、控制率低”的三重困境,已成为关乎全民健康的重要命题。

一、国内哮喘防治现状:数字背后的隐忧

1. 疾病负担的沉重现实

据流行病学调查显示,国内20岁以上人群哮喘患病率已达4.2%,患者总数超过4800万。更严峻的是,儿童哮喘发病率以每年2.3%的速度递增,部分地区10岁以下儿童患病率突破7%。疾病带来的不仅是个人痛苦:哮喘急性发作导致的急诊就诊年均超800万人次,直接医疗支出约占全国卫生总费用的1.5%。

2. 诊疗过程中的三大痛点

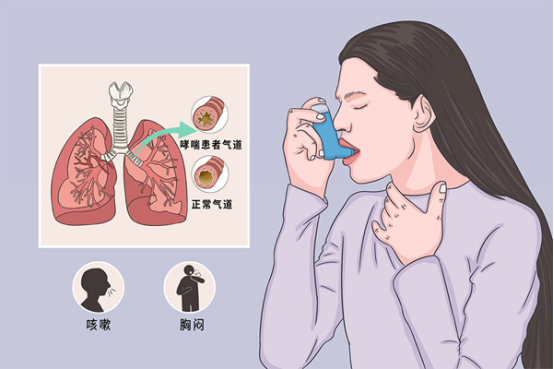

· 认知鸿沟:超60%患者将反复咳嗽、胸闷误认为“普通感冒”,确诊时病程已超过3年;

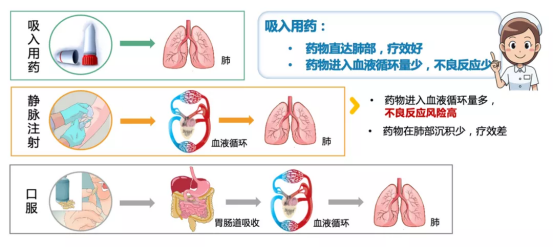

· 治疗误区:43%的患者过度依赖口服激素,仅29%规律使用吸入药物;

· 设备障碍:基层医疗机构中,能规范指导吸入技术的医务人员不足40%。

3. 吸入治疗的“理想与现实”

作为全球哮喘防治指南推荐的核心手段,吸入治疗可将药物直接送达气道,具有起效快、剂量小、副作用少等优势。然而,国内患者吸入装置的正确使用率仅35%,远低于发达国家80%的水平。这种落差不仅削弱疗效,还加剧了患者对治疗的抵触心理。

二、义诊行动:从“治病”到“赋能”的模式创新

1. 全国联动的立体化服务网络

本次义诊突破传统“坐诊开药”模式,构建三级服务场景:

· 核心医院示范点:三甲医院呼吸科开设“哮喘标准化门诊”,开展肺功能检测、FeNO(呼出气一氧化氮)测定等精准评估;

· 社区健康驿站:全科医生团队入户发放峰流速仪,建立患者电子档案;

· 移动诊疗车:深入山区、牧区,通过5G远程系统连接专家会诊。

2. “看得见的改变”——四大创新举措

· 沉浸式教育剧场:医护人员用情景剧演示吸入装置操作步骤,患者可现场通过AR眼镜模拟练习;

· 智能督导系统:为患者配备蓝牙连接的吸入器,自动记录用药时间并通过APP提醒;

· 家庭医生签约包:内含哮喘行动计划表、急救药物和视频指导二维码;

· 药店联动计划:在1000家连锁药店设置“吸入技术指导角”,药剂师持证上岗。

3. 数据驱动的效果追踪

活动期间建立的35万份患者档案显示:参与者的吸入技术掌握率从活动前的28%提升至67%,69%的患者开始使用哮喘控制药物,急性发作自我识别率提高52%。这些数字见证着认知革命的萌芽。

三、吸入治疗普及的深层障碍与破解之道

1. 破除“冰山模型”下的认知困局

调研揭示,患者抵触吸入治疗的三大心理因素:

· 病耻感:42%的青少年担心在学校使用吸入器被嘲笑;

· 恐惧依赖:老年人普遍认为“吸药会成瘾”;

· 成本焦虑:低收入群体更倾向购买廉价口服药。

对此,多地义诊团队创新科普手段:北京协和医院制作《哮喘大侦探》漫画手册,用破案故事解释发病机制;广州专家在短视频平台发起#吸入挑战赛#,点击量突破2亿次。

2. 重塑基层医疗生态

在农村地区,吸入治疗推广面临双重困境:

· 设备荒:乡镇卫生院常备药物仅为沙丁胺醇气雾剂,缺乏控制类药物;

· 人才缺:村医对GINA(全球哮喘防治倡议)指南的知晓率不足15%。

本次义诊中,国家呼吸医学中心启动“蒲公英计划”,向基层捐赠1.2万台峰流速仪,并通过云端培训平台对5万名村医进行哮喘管理标准化考核。

3. 支付端的关键破冰

尽管2023版国家医保目录新增了布地格福吸入粉雾剂等创新药物,但月治疗费用仍在300-800元,对农村家庭构成沉重负担。义诊期间,多地试点“哮喘专项救助基金”,对低收入患者提供50%-70%的药费补贴,同时推动将吸入装置指导服务纳入医保支付范畴。

四、从运动式义诊到常态化防治体系的构建

1. 政策杠杆的持续加码

国家卫健委在活动后发布《哮喘分级诊疗技术方案》,明确要求:

· 二级以上医院设立哮喘专病门诊;

· 将吸入技术掌握率纳入公立医院绩效考核;

· 在中小学校医室配备急救吸入装置。

2. 科技赋能的长效机制

· 数字疗法兴起:AI辅助的哮喘管理APP可分析患者症状、环境数据,生成个性化用药建议;

· 物联网革命:智能吸入器自动上传用药数据至云端,医生可远程调整治疗方案;

· 环境监测网:环保部门与医疗系统共享PM2.5、花粉浓度等数据,发布哮喘风险预警。

3. 社会共治的多元参与

· 药企社会责任:阿斯利康、葛兰素史克等企业设立患者教育基金,开发吸入训练游戏软件;

· 社区互助网络:上海虹口区成立“哮喘患儿家长联盟”,组织线下用药打卡活动;

· 媒体舆论引导:央视推出纪录片《自由呼吸》,讲述哮喘患者回归正常生活的故事。

五、未来图景:让每一次呼吸都被温柔以待

当义诊活动的热潮褪去,真正的挑战才刚刚开始。要实现哮喘防控的根本性突破,需要:

· 治疗端口前移:将肺功能检查纳入常规体检项目,建立儿童哮喘早期筛查体系;

· 医防深度融合:疾控部门与临床机构共享数据,绘制全国哮喘热力图;

· 全球经验本土化:借鉴英国“哮喘护理包”、日本“学校吸入站”等模式,构建国内特色管理路径。

结语:呼吸自由背后的文明刻度

从义诊现场的耐心指导,到家庭药箱里的智能吸入器,这场关乎呼吸健康的变革正在重新定义医患关系、技术价值与社会责任。当更多患者能够从容地完成一次标准的深吸气动作,当急诊室里哮喘急性发作的病例逐渐减少,我们终将理解:对个体生命的细致关照,正是健康国内最生动的注脚。世界哮喘日不仅是一个纪念日,更应成为全民呼吸觉醒的起点——因为每一口顺畅的呼吸,都是对生命尊严的庄严承诺。