杨冰

杨冰 2023年,一位35岁的程序员在新冠康复后发现自己无法写出曾经熟悉的代码;一位高中教师在课堂上突然忘记学生的名字;一位律师发现自己阅读合同的速度比过去慢了三倍……这些看似毫无关联的病例,背后却指向同一个“隐形杀手”——新冠后遗症“脑雾”(Brain Fog)。

脑雾并非医学专业术语,却是全球数千万康复者口中的高频词。患者常形容大脑如同“被棉絮塞满”“信号断断续续”,症状涵盖记忆力减退、注意力涣散、语言功能受损等。过去三年间,科学家们试图从神经炎症、病毒残留、线粒体损伤等多角度解释其成因,但始终未能找到核心病理机制。直到2024年,一项颠覆性研究揭示:大脑毛细血管中的微血栓,可能是脑雾的罪魁祸首。

更令人振奋的是,全球首个针对该机制的靶向药物已进入Ⅱ期临床试验。这场从病理解密到药物研发的攻坚战,不仅关乎数千万患者的生活质量,更可能改写人类对抗病毒后遗症的医学史。

一、脑雾之谜:从困惑到突破

1. 被忽视的“长新冠”危机

新冠大流行初期,医学界关注焦点集中于急性期的呼吸衰竭与死亡率。然而随着时间推移,约30%的康复者出现了持续数周甚至数月的后遗症,世界卫生组织将其定义为“长新冠”(Long COVID)。其中,脑雾是最普遍且最令人困扰的症状之一:

· 认知障碍:患者难以完成多任务处理,阅读速度下降,甚至出现短期记忆空白。

· 感官异常:部分人出现“嗅觉失真”(例如咖啡闻起来像腐肉)或听觉敏感。

· 情绪波动:焦虑、抑郁发生率较常人高出2-3倍,可能与脑区功能紊乱相关。

尽管脑部MRI扫描常显示“未见明显异常”,但患者的生活已被彻底改变。一位康复者曾在社交媒体写道:“我的大脑像一台老旧的电脑,每天都在死机。”

2. 微血栓假说的诞生

2023年末,一组欧洲科学家在分析脑雾患者的血液样本时,发现了一个反常现象:这些患者的血液中持续存在高水平的凝血标志物(如D-二聚体),即使感染早已痊愈。进一步研究发现,新冠康复者体内存在大量直径不足100微米的微血栓,它们堵塞在大脑毛细血管中,犹如“交通路障”阻碍了氧气与营养物质的输送。

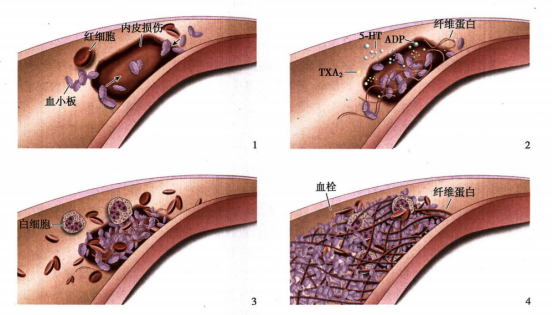

微血栓形成的链条:

1. 病毒触发:新冠病毒表面的刺突蛋白可激活凝血因子XII,启动异常凝血反应。

2. 炎症加码:免疫系统释放的炎性因子(如IL-6)进一步损伤血管内皮细胞,加剧血栓形成。

3. 恶性循环:血栓阻碍血流导致局部缺氧,缺氧又促进更多炎症因子释放,形成闭环。

这一发现解释了为何部分患者在服用抗凝药物后症状有所缓解,也为靶向治疗指明了方向。

二、解密微血栓:大脑的隐形杀手

1. 缺氧:神经细胞的窒息危机

大脑仅占人体重量的2%,却消耗20%的氧气。微血栓导致的毛细血管堵塞,使得关键脑区陷入“缺氧沼泽”:

· 前额叶皮质:负责决策与复杂思考的区域缺氧,导致执行功能下降。

· 海马体:记忆中枢供氧不足,引发“话到嘴边却忘记”的现象。

· 基底神经节:运动协调区血流减少,造成乏力与动作迟缓。

研究显示,脑雾患者某些脑区的血氧水平比健康人低15%-20%,相当于长期生活在海拔3000米的高原。

2. 血脑屏障的崩溃

大脑原本有一道精密防线——血脑屏障,它只允许特定物质通过。然而微血栓引发的炎症会破坏这层屏障:

· 漏洞出现:紧密连接蛋白(如Claudin-5)表达减少,屏障出现“裂缝”。

· 有害物质入侵:炎性因子、免疫细胞等透过屏障,直接攻击神经元。

· 神经炎症风暴:小胶质细胞(大脑的免疫细胞)过度激活,引发“误伤友军”的自我攻击。

这一过程类似于“城堡外墙被攻破后,守卫军开始无差别轰炸”。

3. 线粒体:能量工厂的瘫痪

神经元是人体最耗能的细胞之一,其功能高度依赖线粒体(细胞的“发电站”)。研究发现:

· 新冠病毒残留的蛋白片段可侵入神经元,干扰线粒体的ATP合成。

· 缺氧环境下,线粒体被迫进行无氧代谢,产生大量乳酸等有害副产物。

· 长期能量不足导致突触(神经元之间的连接点)萎缩,神经网络效率降低。

这种“断电效应”使得大脑如同电量不足的手机,运行卡顿且容易死机。

三、破局之战:靶向药物的诞生

1. 从机制到药物的跨越

传统抗凝药物(如肝素)虽能部分缓解症状,但存在出血风险高、无法穿透血脑屏障等局限。新药研发的核心挑战在于:精准溶解微血栓,同时修复血管与神经损伤。

2024年,一款代号为“NeuroClear”的靶向药物横空出世,其设计理念堪称精妙:

· 双靶点狙击:同时抑制凝血因子XII和补体蛋白C5a,阻断“凝血-炎症”恶性循环。

· 纳米载体突破屏障:药物包裹在脂质纳米颗粒中,可穿越血脑屏障直达病灶。

· 神经修复因子:内含脑源性神经营养因子(BDNF),促进受损神经元再生。

2. 临床试验:希望初现

在Ⅰ期临床试验中,62名重度脑雾患者接受了NeuroClear治疗:

· 认知改善:治疗8周后,蒙特利尔认知评估(MoCA)评分平均提高4.5分(满分30分)。

· 影像学证据:PET扫描显示,患者大脑葡萄糖代谢率提升18%,接近健康水平。

· 安全性:仅7%患者出现轻微鼻出血,无严重不良反应。

目前,该药已在美国、欧盟和国内同步启动Ⅱ期试验,预计2026年提交上市申请。

3. 辅助治疗:多管齐下的策略

· 高压氧疗法:在2.4倍大气压下吸入纯氧,可迅速改善脑缺氧,促进毛细血管新生。

· 认知康复训练:通过定制化记忆游戏、注意力训练软件,重建神经连接。

· 肠道菌群调控:特定益生菌(如双歧杆菌)可减少血液中的炎症因子,间接保护大脑。

四、社会挑战:被忽视的群体与新机遇

1. 职场歧视与身份危机

许多脑雾患者面临“看不见的残疾”:

· 一位金融分析师因无法快速处理数据被降职;

· 一位大学教授因记忆力衰退被迫提前退休;

· 科技公司开始要求求职者提供“认知功能体检报告”,引发伦理争议。

2. 医疗体系的适应性改革

· 专科门诊建设:北京、上海等地三甲医院开设“长新冠多学科联合门诊”,整合神经科、精神科与康复医学资源。

· 医保覆盖争议:抗脑雾药物年费用或超10万元,是否纳入医保引发广泛讨论。

· 数字化诊疗:AI辅助诊断系统通过分析语音、步态等数据,早期识别脑雾高风险人群。

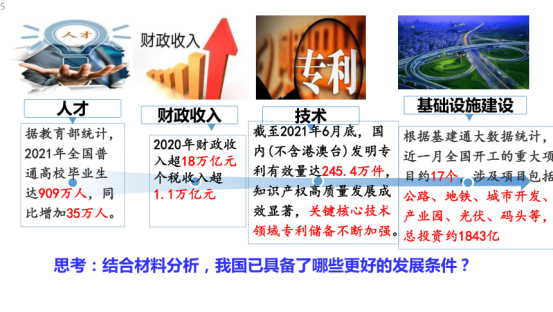

3. 万亿级产业蓝海

· 智能穿戴设备:可监测脑血氧的智能头环、预警认知衰退的手表等产品销量激增。

· 神经增强保健品:含磷脂酰丝氨酸、银杏提取物的“脑力补充剂”市场规模突破千亿。

· 虚拟现实康复:元宇宙平台开发认知训练场景,帮助患者在虚拟办公室中重建工作能力。

五、未来展望:改写医学认知的启示

1. 传染病研究的范式转变

新冠后遗症研究揭示了一个曾被忽视的真相:病毒对人体的影响远不止急性感染期。未来的传染病防控必须兼顾急性治疗与后遗症预防,推动医学从“保生存”向“保质量”升级。

2. 跨学科合作的胜利

脑雾机制的破解得益于病毒学、血液学、神经科学的深度交融。例如,凝血领域的技术(如血栓弹力图)被首次用于神经系统疾病诊断。这种跨界思维或将成为攻克其他疑难病的钥匙。

3. 个体化医疗的新纪元

基因测序显示,携带特定基因变异(如APOE ε4)的人群更易出现严重脑雾。未来,医生可能根据患者的基因谱和凝血特征,定制抗血栓治疗方案。

结语:穿透迷雾的曙光

当优先位接受NeuroClear治疗的患者在日记中写下“我终于能读完一本书”时,这个瞬间的意义远超医学范畴——它象征着人类在病毒面前的又一次进化。从“微血栓假说”的提出到靶向药物的诞生,这段历程不仅为脑雾患者点燃希望,更重新定义了医学的边界:真正的治愈,是让每一个大脑都能自由思考,让每一段人生不被迷雾遮蔽。

正如一位康复者在采访中所说:“找回清晰的思维,就像重获新生。”在这场与无形敌人的战争中,科学正在夺回属于人类的认知主权。