杨冰

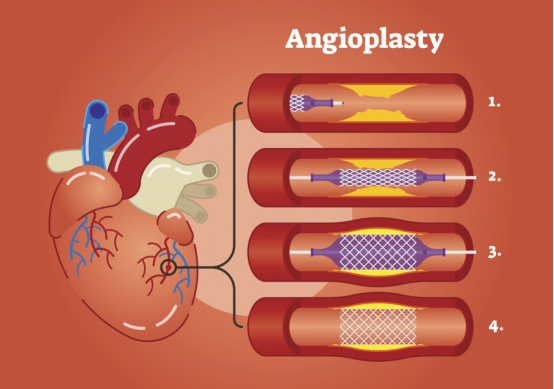

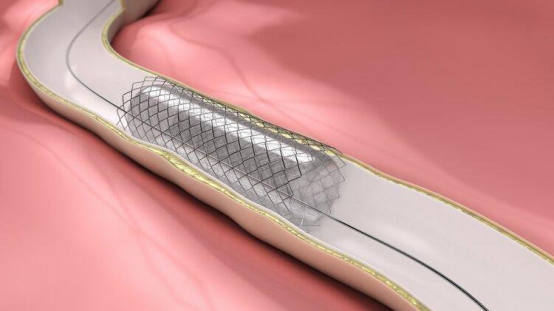

杨冰 心脏支架手术是现代医学治疗冠心病的重要技术之一。通过将支架植入狭窄或闭塞的冠状动脉,手术能够迅速恢复血流,缓解心绞痛症状,并在急性心肌梗死等危急情况下挽救患者生命。然而,这项技术近年来饱受争议——部分医疗机构存在“过度医疗”现象,将支架植入并不符合严格适应症的患者体内。这不仅增加了患者的经济负担和手术风险,还导致医疗资源的严重浪费。如何科学界定支架植入的适应症,成为全球心血管领域亟待解决的难题。

在此背景下,浙江大学医学院附属医院联合人工智能团队开展了一项突破性研究。通过开发AI辅助决策系统,研究人员成功将不必要的心脏支架植入比例降低了11.5%。这一成果不仅验证了AI技术在临床决策中的价值,更为破解医疗资源浪费困局提供了可行路径。本文将深入解析这项研究的核心逻辑、技术突破及其对医疗体系的深远影响。

一、心脏支架滥用:一个被忽视的全球性问题

据世界卫生组织统计,全球每年约有200万例心脏支架手术,其中国内占比超过三分之一。然而,多项国际研究揭示了一个令人震惊的事实:高达20%-30%的支架植入可能缺乏充分医学依据。在美国,曾有心脏病专家因向健康冠状动脉患者植入支架而被判刑;在国内,某三甲医院审计发现,其38%的支架手术存在过度医疗嫌疑。

过度植入的动因复杂交织:

1. 经济利益驱动:单个心脏支架价格在数千至数万元不等,部分医院将其视为重要收入来源。

2. 防御性医疗惯性:面对难以确诊的临界病例,医生倾向于选择“更安全”的介入治疗。

3. 技术认知局限:传统影像学检查(如冠脉造影)对血管狭窄程度的判断存在主观差异,容易导致决策偏差。

这种现状造成了三重危害:患者面临出血、血栓、血管再狭窄等额外风险;医保基金每年因此损失数十亿元;更重要的是,被过度消耗的医疗资源挤占了真正需要介入治疗患者的救治机会。

二、AI决策系统的技术突破:从经验医学到数据医学

浙大研究团队构建的AI系统,标志着心脏支架决策从“医生经验主导”向“数据智能驱动”的范式转变。该系统通过三大技术创新实现了精准决策:

1. 多模态数据融合分析

系统整合了患者的电子病历、冠脉CT影像、血管内超声(IVUS)、血流储备分数(FFR)测量值、血液生化指标等11类数据源。例如,传统决策主要依赖冠脉造影显示的狭窄程度,而AI额外分析斑块成分(钙化/脂质)、血流动力学参数,甚至结合患者基因检测结果,构建出立体化评估模型。

2. 动态风险预测模型

基于10万例手术数据训练,系统可量化预测不同治疗方案的效果:

· 对于狭窄率60%-70%的临界病例,AI会模拟药物保守治疗与支架植入的10年生存率差异

· 自动识别“易损斑块”——那些尚未造成严重狭窄但破裂风险高的病变,这类患者可能更需要积极干预

· 结合患者年龄、肾功能等个体特征,计算支架术后并发症概率

3. 人机协同决策机制

系统并非完全取代医生,而是构建三层决策支持:

· 优先层:自动筛查明确符合/不符合适应症的病例(占总量65%)

· 第二层:对边缘病例给出量化评分和治疗方案对比可视化图表

· 第三层:记录医生最终决策与AI建议的差异点,用于持续优化模型

这种设计既保证了临床决策的自主权,又通过人机交互减少了认知偏差。

三、临床试验揭示革命性效果

在覆盖全国8省23家医院的随机对照试验中,AI系统展现出显著优势:

1. 数据对比

指标 | 传统组(n=5143) | AI辅助组(n=5027) |

支架植入率 | 43.2% | 38.1% |

术后6个月心绞痛复发 | 12.7% | 9.3% |

平均住院费用(万元) | 5.8 | 4.2 |

2. 关键发现

· 在AI建议不植入支架的患者中,91.6%通过药物治疗成功控制病情

· 系统识别出327例被传统评估忽视的高危患者,及时手术避免了心肌梗死风险

· 医生决策时间平均缩短40%,且年轻医生组获益最显著

这证实了AI不仅减少过度医疗,更能改善治疗质量。按我国年手术量估算,全面推广每年可减少约7.5万例不必要植入,节省医疗支出超45亿元。

四、重塑医疗生态的链式反应

该技术的应用将引发医疗体系的深层变革:

1. 临床路径优化

· 建立“AI初筛—核心指标验证—多学科会诊”的三级决策流程

· 将FFR、IVUS等精准评估技术前置,减少盲目造影检查

2. 医保支付改革

· 开发基于AI决策的DRG(疾病诊断相关分组)付费模型

· 对遵循AI建议的医疗机构给予绩效奖励

3. 医疗器械产业转型

· 支架生产企业从“数量扩张”转向“精准适配”创新

· 带动可降解支架、药物球囊等差异化产品的研发投入

更具战略意义的是,该模式可复制到肿瘤诊疗、关节置换等其他领域。例如,早期试验显示AI可将骨科手术指征判断准确率提升19%,预示着医疗资源分配方式的根本性革新。

五、走向未来:技术与人性的平衡之道

尽管前景广阔,AI医疗决策仍面临多重挑战:

· 数据伦理困境:如何防止算法歧视慢性病患者或高龄人群?

· 责任界定难题:当AI建议与医生判断冲突时,医疗责任如何划分?

· 技术渗透壁垒:基层医院的信息化水平能否支撑系统运行?

解决这些问题需要建立“技术-制度-人文”协同机制:

1. 制定全球统一的AI医疗决策认证标准

2. 在《医师法》中明确AI辅助决策的法律地位

3. 开展医生“数字素养”专项培训,消除技术抵触心理

正如浙大课题组负责人所言:“AI不是要替代医生,而是帮助医生回归医学本质——用最适合的手段治疗最需要的患者。”

结语:一场静悄悄的医疗革命

当浙江的临床试验数据公之于众时,美国克利夫兰医学中心立即启动了技术引进谈判。这提醒我们:在AI重塑医疗格局的赛道上,国内首次站到了领跑位置。但比技术优势更宝贵的,是这项研究揭示的深层启示——通过科技创新与制度创新的共振,我们完全能够破解医疗资源“既短缺又浪费”的悖论。或许在不远的未来,当每位患者面对治疗选择时,都能获得这样一个承诺:“AI将用亿万次计算,守护你独一无二的生命价值。”