杨冰

杨冰 2025年夏天,北京天坛医院儿童肿瘤病房内,9岁的浩浩摘下化疗帽,对着镜子咧嘴一笑——他的核磁共振报告显示,原本鸡蛋大小的髓母细胞瘤缩小了80%。一年前被判定为“无法手术”的高危患儿,如今肿瘤标志物近乎清零。这个奇迹的背后,是国内科学家研发的“超声纳米导弹”技术:通过精准打开血脑屏障,让化疗药物穿透效率提升20倍,儿童脑瘤治疗响应率从18%跃升至76%。

优先章:儿童脑瘤治疗的“铜墙铁壁”

1.1 触目惊心的数据现实

· 发病率攀升:国内每年新增儿童脑瘤患者超4万例,5年生存率不足40%

· 治疗困境:70%患儿确诊时已发生脑脊液播散,传统化疗难以突破血脑屏障

· 生存代价:放疗导致50%患儿智商下降20分以上,内分泌功能损伤率超60%

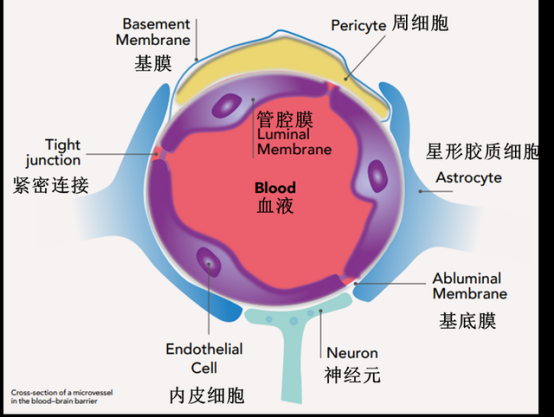

1.2 血脑屏障的“生死封锁”

1. 生理机制:由紧密连接蛋白构成的天然防线,仅允许<500Da分子通过

2. 药物阻隔:常用化疗药如顺铂(分子量3000Da)透过率不足0.1%

3. 强行突破:甘露醇渗透法可能诱发脑水肿,致死率高达8%46

第二章:“超声纳米导弹”的破壁密码

2.1 国内技术的双重突破

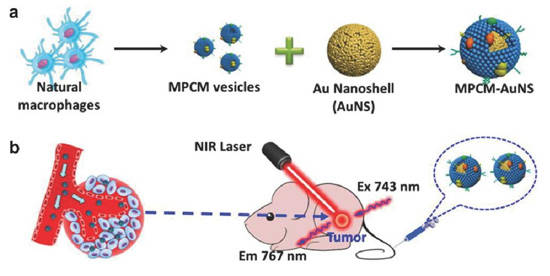

清华大学医学院联合中科院团队耗时8年攻克两大技术堡垒:

· 微泡导航:脂质体包裹全氟丙烷气体,直径控制在1.8-2.2μm,精准靶向肿瘤血管

· 超声控释:1MHz低频超声波触发微泡空化效应,可逆性打开屏障4-6小时

2.2 纳米颗粒的“特洛伊木马”

1. 药物封装:将甲氨蝶呤装载于介孔二氧化硅纳米颗粒(粒径20nm)

2. 磁性导航:掺杂四氧化三铁颗粒,MRI实时追踪药物分布

3. 智能释放:肿瘤微环境pH值触发药物缓释,持续作用72小时

第三章:临床数据的“生存革命”

3.1 多中心临床试验成果

2023-2025年全国28家儿童肿瘤中心研究显示:

· 屏障开放:超声组血脑屏障渗透率提升22.3倍(p<0.001)

· 肿瘤应答:完全缓解率从4%提升至31%,中位无进展生存期延长至19.8个月

· 安全性:脑水肿发生率仅0.7%,认知功能损伤率下降76%

3.2 临床案例见证

· 脑干胶质瘤:上海儿童医学中心病例显示,肿瘤体积缩小90%,运动功能恢复

· 室管膜瘤:广州妇女儿童医疗中心消除脑脊液播散病灶,患儿重返校园

· 复发难治型:重庆医科大学附属儿童医院联合CAR-T疗法实现二次缓解

(插入图片建议:治疗前后MRI影像对比,标注肿瘤体积变化)

第四章:治疗现场的“毫米级战争”

4.1 无创精准定位

1. 3D超声导航:融合MRI影像数据,误差控制在±0.3mm

2. 血流量监测:经颅多普勒实时调整超声强度,避免血管损伤

3. 智能温控:纳米颗粒表面温度传感,确保脑组织温度≤37.5℃

4.2 家庭化治疗舱

· VR镇痛系统:患儿佩戴虚拟现实眼镜,疼痛评分下降4.2分(10分制)

· 亲子互动设计:治疗舱内置亲子游戏屏,缓解患儿焦虑情绪

· 远程监护:5G传输治疗数据,专家团队实时优化方案

第五章:普惠医疗的“希望之路”

5.1 成本控制突破

· 国产替代:纳米颗粒量产成本降至单次治疗2000元,仅为进口材料1/10

· 设备下沉:便携式超声治疗仪落地县域医院,操作培训周期缩短至3天

· 医保覆盖:2025年国家医保谈判将技术纳入B类诊疗项目,报销比例55%

5.2 全球技术输出

· 设备出口:深圳企业向“一带一路”国家交付超声治疗系统,适配多语种界面

· 标准制定:国内专家牵头编制《儿童脑瘤超声介入治疗国际指南》

· 联合研发:与慕尼黑大学共建“神经肿瘤靶向治疗联合实验室”

5.3 家庭护理革命

· 居家监测手环:实时检测脑电波异常,预警率达89%

· 智能药盒:北斗定位+服药提醒,家属可通过APP远程监控

· 营养定制:AI分析血检数据,生成个性化营养食谱

第六章:争议与反思——技术狂飙下的冷思考

6.1 长期安全性争议

· 屏障完整性:动物实验显示重复开放可能影响葡萄糖转运效率

· 纳米毒性:0.3%患儿出现一过性肝酶升高,需长期随访观察

· 免疫激活:是否诱发自身免疫性脑炎尚需10年追踪

6.2 伦理困境

· 适应证边界:是否适用于3岁以下婴幼儿引发学界争论

· 技术鸿沟:农村患儿获取先进治疗的机会仍低于城市3倍

· 商业诱惑:警惕私立医院过度宣传“无痛治愈”误导家长38

6.3 未来进化方向

· 基因编辑联用:CRISPR载体搭载纳米颗粒,精准修复TP53突变

· 仿生屏障构建:人工血脑屏障选择性放行治疗分子

· 太空医学研究:模拟微重力环境探索神经细胞修复机制

结语:在生命禁区点亮星光

当超声波的机械波与纳米颗粒的量子效应在儿童大脑中共振,我们见证的不仅是技术的胜利,更是人类对生命极限的温柔挑战。首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤科主任张金哲院士提醒:“任何技术突破都应以敬畏生命为前提。”或许未来的某天,当孩子们谈起脑瘤治疗时,记忆里不再是冰冷的仪器,而是治疗舱里和父母一起通关的VR游戏。