杨冰

杨冰 2045年的清晨,65岁的张明像往常一样在社区公园晨练。突然,他感到胸口一阵闷痛,冷汗直冒。他下意识按下智能手环的紧急按钮,三分钟后,一架医疗无人机降落在草坪上。医护人员将微型注射器轻推入他的静脉,注入一管透明液体——内含数百万个纳米机器人。这些肉眼不可见的“微型医生”顺着血液循环系统奔赴病灶,在冠状动脉血栓处精准释放溶栓酶,同时向云端传输实时影像。15分钟后,张明的症状完全消失,心电图恢复正常。

这并非科幻电影场景,而是基于当前科技发展趋势的合理推演。从2023年武汉理工大学研发的4小时溶栓纳米机器人,到2025年北京航空航天大学团队实现的肿瘤靶向率提升100倍,纳米医疗技术正以指数级速度突破物理极限。当谷歌首席未来学家雷·库兹韦尔预言的“永生奇点”临近,纳米机器人巡逻血管的医疗图景,正在揭开人类对抗疾病的全新维度。

一、技术突破:从实验室到临床的跨越式进化

纳米机器人的医疗应用遵循三代技术迭代路径:优先代生物-机械混合体已实现基础功能,第二代原子级精密仪器进入研发攻坚阶段,第三代AI智能机器人则代表终极形态。当前技术突破集中在三大核心领域:

精准导航系统

北京航空航天大学冯林团队开发的复合磁控系统,通过构建高频旋转多模态磁场,使纳米机器人集群突破血流阻力,将靶向治疗效率从0.7%提升至70%。这种“鱼群效应”运动模式,灵感源自白细胞逆流而上的生物特性,配合表面抗体识别技术,可精准锁定癌细胞、血栓等病变标志物。智能任务执行

国内研发的溶栓纳米机器人已实现6分钟清除4毫米血栓,西班牙团队设计的尿素动力机器人使膀胱肿瘤缩小90%。更先进的型号搭载CRISPR基因编辑工具,能在细胞核内完成DNA修复。德国斯图加特大学开发的DNA纳米机器人,通过可控通道运输治疗性大分子,开创细胞级药物递送新范式。生物安全体系

武汉理工大学官建国团队研发的可降解材料,使纳米机器人在完成任务后自动分解为无毒物质。清华大学团队开发的精子操控纳米机器人,通过基因筛查降低遗传疾病风险,同时监测卵子成熟度。这些创新解决了长期滞留体内的生物相容性问题,为临床应用扫清障碍。

二、医疗革命:重塑疾病防治的四大范式

纳米机器人将推动医疗体系从“被动治疗”转向“主动健康管理”,其影响渗透至疾病防治全链条:

急性病抢救黄金期延长

传统心肌梗死抢救窗口期为2小时,纳米机器人可实时监测血管壁损伤,在动脉粥样硬化斑块形成初期即启动修复。国内团队实验显示,该技术可将脑溢血预防效果持续6个月以上,使抢救时间延长至6小时。慢性病管理质变

糖尿病患者无需每日注射胰岛素,纳米机器人可包裹药物,仅在血糖升高时智能释放,药物利用率提升至70%。类风湿关节炎患者通过植入式纳米机器人集群,持续清除关节滑膜中的炎症因子,实现症状长期缓解。癌症治疗范式重构

西班牙科学家的尿素动力机器人,利用膀胱肿瘤微环境作为动力源,单次治疗缩小肿瘤体积90%,疗效相当于14次化疗。更先进的型号配备AI决策系统,可根据肿瘤基因突变动态调整治疗方案,彻底改变“一刀切”的化疗模式。抗衰老医学突破

库兹韦尔预言的“逆转衰老”正在成为可能。纳米机器人可清除细胞内杂物、修复端粒缩短、纠正DNA错误,甚至重建线粒体功能。日本新兴和制药的临床试验显示,补充特定分子的老年鼠寿命延长30%,而纳米机器人技术将使这类干预更精准高效。

三、产业重构:万亿市场的生态链变革

纳米机器人将引发医疗产业格局的深度调整,形成“技术研发-生产制造-临床应用-健康管理”的完整生态链:

上游技术攻坚

材料科学领域,石墨烯、二维碳化物等新型纳米材料的应用,使机器人具备更强的药物负载能力和生物相容性。微机电系统(MEMS)技术的发展,推动微型传感器、能量模块的集成度提升。AI算法的突破,则让纳米机器人具备环境感知和自主决策能力。中游制造革新

微纳加工平台和自动化系统的应用,将细胞分选、测试、分析流程从数十天压缩至数天。北京航空航天大学的国产光电镊微纳操作系统,已实现每小时处理10万个细胞的高通量操作,成本仅为进口设备的1/5。下游应用拓展

远程医疗将与纳米机器人深度融合,医生通过云端控制平台实时指导体内治疗。可穿戴设备升级为“纳米机器人指挥中心”,用户通过手势或脑机接口下达指令。医疗无人机配送体系覆盖偏远地区,实现“高端医疗普惠化”。健康管理转型

纳米机器人持续采集的生物数据,将推动健康管理从“疾病治疗”转向“风险预测”。AI模型通过分析数万亿级细胞信号,可提前6个月预警癌症、阿尔茨海默病等重大疾病。这种预防性医疗模式,预计将降低全球医疗支出30%以上。

四、伦理挑战:技术狂飙下的文明思辨

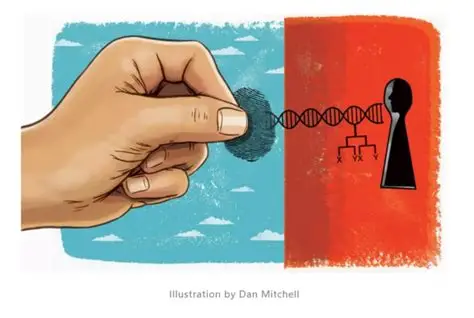

当纳米机器人具备自主修复DNA、延长寿命的能力时,人类不得不面对三大终极命题:

生命定义的重构

若意识可上传至云端,肉体仅作为“生物终端”存在,传统生死观将彻底瓦解。马斯克的Neuralink脑机接口与纳米机器人技术的结合,可能催生“数字永生”新形态。医疗资源分配

纳米机器人治疗的高昂成本,可能加剧社会不平等。库兹韦尔每天服用200粒维生素胶囊以等待“永生奇点”,而全球仍有10亿人缺乏基本医疗保障。如何建立普惠性的纳米医疗体系,成为文明进步的关键考验。技术失控风险

纳米机器人的自我复制能力若被滥用,可能引发“灰色黏质”灾难。2024年全球纳米安全峰会制定的《赫尔辛基公约》,明确禁止军事化应用和生态释放,但监管框架仍需完善。

五、未来已来:站在文明跃迁的门槛上

2025年,全球纳米机器人医疗市场规模已达71亿美元,预计以8.6%的年增长率扩张。国内在该领域占据先发优势,武汉理工大学的溶栓机器人、清华大学的生殖辅助技术、北京航空航天大学的靶向治疗系统,构成完整的技术矩阵。

当2045年的阳光穿透晨雾,张明在公园长椅上查看健康报告:纳米机器人集群已清除98%的血管斑块,端粒长度维持在40岁水平,癌症风险指数低于0.01%。他按下手环按钮,订购了下午的马拉松参赛名额——在这个纳米机器人巡逻血管的时代,人类终于挣脱了疾病的镣铐,向着更辽阔的生命维度进发。

这场静悄悄的医疗革命,正在改写人类文明的底层代码。当纳米机器人成为身体的一部分,我们获得的不仅是健康,更是重新定义生命的能力。正如周海中教授1990年的预言:“到21世纪中叶,纳米机器人将彻底改变人类的工作与生活方式。”此刻,预言正在成为现实。