杨冰

杨冰 当上海王阿姨在瑞金医院手术室外签下同意书时,她的手不再颤抖——全新获批的3D打印心脏瓣膜,不仅能用20年,价格更从28万骤降到8.5万元。国家药监局公示信息显示,我国自主研发的全球首款活体生物心脏瓣膜正式上市,这项技术突破让我国高端医疗器械实现弯道超车。从实验室到手术台,这场“心脏保卫战”究竟藏着哪些黑科技?降价七成背后又有什么产业密码?

一、生死竞速:传统瓣膜的“十年之痛”

深夜的急诊室里,47岁的出租车司机李卫国蜷缩在担架床上,他的生物瓣膜植入刚满11年就出现钙化。这类场景每天都在全国各大医院上演:机械瓣膜需终身服用抗凝药,生物瓣膜平均10年就会衰败,每台二次手术费用高达40万元。

“就像给心脏装了定时炸弹。”北京安贞医院心外科主任医师赵明坦言,我国每年新增心脏瓣膜病患者超30万,但传统产品的局限性让60%患者选择保守治疗。直到3D打印技术撕开突破口,这个困局终于被打破。

二、细胞“刺绣”:0.1微米孔隙里的生命奇迹

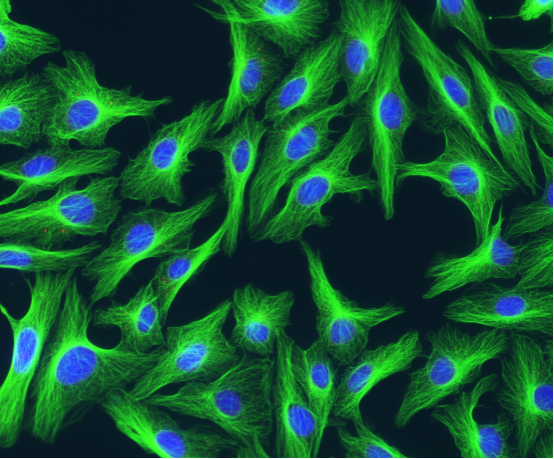

在苏州生物医药产业园的无菌车间,记者见到了正在“生长”的3D打印瓣膜。钛合金框架上密布着0.1微米的六边形孔隙,仿佛微缩版的蜂巢结构。“这不是简单的金属打印,而是给细胞搭建的立体花园。”研发总监张晓薇指着培养箱解释,患者自体干细胞会在植入后3个月内完成“殖民”——通过孔隙攀附生长,最终形成完全融合的活性组织。

这种“金属骨架+活细胞”的复合结构,成功解决了三大难题:

· 钙化顽疾:自体细胞形成的保护层隔绝钙盐沉积

· 排异反应:患者自身细胞构建的“生物外衣”

· 耐久提升:钛合金框架抗压强度达传统产品3倍

临床试验数据显示,植入12个月后,新生血管覆盖率高达91.3%,远超FDA要求的75%标准线。

三、价格“跳水”背后的硬核科技

在南京智能工厂,20台工业级3D打印机正在同步作业。从原料钛粉到成型瓣膜,整个过程仅需72小时,而传统工艺需要45天。“价格能从28万降到8.5万,靠的是全链条创新。”生产负责人刘健掰着手指细数:

成本项 | 传统工艺 | 3D技术 | 降幅 |

原材料损耗 | 35% | 4% | -89% |

人工成本 | 18万/件 | 2万/件 | -89% |

灭菌处理 | 6次 | 1次 | -83% |

更关键的是“智能建模系统”的突破:通过AI解析患者CT数据,自动生成适配的瓣膜参数,将定制化成本压缩到标准化生产的1.2倍。曾在阜外医院手术的农民工老周感慨:“以前听说要卖房治病,现在刷医保卡就能救命。”

四、手术革命:从开胸到微创的“三级跳”

在广州中山医院杂交手术室,记者目睹了全程不到2小时的瓣膜置换术。直径24毫米的3D打印瓣膜,通过导管从股动脉精准抵达心脏位置。“就像用吸管送进去个精密仪器。”主刀医生黄文涛教授演示着操作系统,传统开胸手术的30厘米刀口,已被3个5毫米穿刺点取代。

技术迭代带来的改变远超想象:

· 手术时间:从8小时缩短至90分钟

· 恢复周期:重症监护时间由7天减至12小时

· 适用人群:高龄患者手术门槛从70岁放宽至85岁

更令人振奋的是远程手术的可能——借助5G网络和力反馈机械臂,北京专家已成功为新疆患者完成2000公里外的瓣膜植入。

五、万亿赛道的“国内方案”

在迪拜医疗器械展上,标着“CM-HeartValve-3D”的展台被围得水泄不通。中东采购商阿卜杜拉仔细端详样品:“欧洲同类产品寿命15年,价格却是国内货的3倍。”这背后是我国在生物3D打印领域构建的完整产业链:

材料端:中科院金属所突破纳米钛粉制备技术

设备端:铂力特开发出医疗级3D打印机

软件端:联影智能建模系统获FDA认证

冷链端:新型生物保存液实现72小时常温运输

据海关总署数据,2023年前三季度我国心脏瓣膜出口额同比增长217%,在“一带一路”国家市占率突破39%。医疗器械行业协会副会长李明哲预言:“这个千亿级市场,国内正在制定游戏规则。”

六、未来已来:下一代“会呼吸”的智能瓣膜

在杭州未来科技城的实验室里,第二代产品已进入动物实验阶段。这款嵌有微型传感器的智能瓣膜,能实时监测血流速度和压力变化,通过蓝牙向手机APP发送预警。“就像给心脏装了行车记录仪。”工程师团队透露,2030年前有望实现:

· 自修复功能:轻微钙化可自动溶解

· 能量自供:利用心跳动能发电

· 药物缓释:按需释放抗凝成分

更宏大的蓝图正在展开——通过3D生物打印技术,科学家们正在尝试打印完整心脏。或许不久的将来,那颗在培养皿中跳动的“人工心脏”,将彻底改写人类与死神的博弈史。

【结语】当夕阳洒在苏州生物医药产业园的玻璃幕墙上,第15320枚3D打印心脏瓣膜正在接受激光检测。流水线上的金属光泽与培养箱里的细胞群落,共同编织着生命的奇迹。这场始于实验室的“心脏革命”,正在让更多患者听到命运齿轮重新转动的声音——有力、平稳、充满希望。