杨冰

杨冰 当6岁的童童在杭州某三甲医院康复科稳稳站立时,监测仪上的骨骼密度数值定格在0.872g/cm³——这个曾经骨折过23次的"玻璃娃娃",在接受新型基因疗法三个月后,骨骼强度达到同龄儿童的85%。国家药监局药品审评中心全新公示,针对成骨不全症的COL1A1基因编辑疗法(代号GT-OI-2024)正式进入优先审评程序,这意味着我国30万"瓷娃娃"患者即将迎来从根源修复胶原蛋白的曙光。

一、破碎的童年:每20天骨折1次的噩梦轮回

在山西吕梁山区,9岁的婷婷有本特殊的"骨折日记":2023年12月7日左臂尺骨断裂,2024年1月2日右腿腓骨裂纹......这种被称为成骨不全症的遗传病,因COL1A1/COL1A2基因突变,导致胶原蛋白合成异常,患者骨骼脆弱如玻璃。

"传统治疗就像打补丁。"北京协和医院骨科主任医师李明伟教授展示着诊疗记录:双膦酸盐类药物只能提升骨密度15%-20%,髓内钉手术每年需更换2-3次。更残酷的是,90%Ⅰ型患者会在12岁前丧失行走能力,终身困在轮椅与病床之间。

二、基因剪刀的魔法:精准修复生命"混凝土"

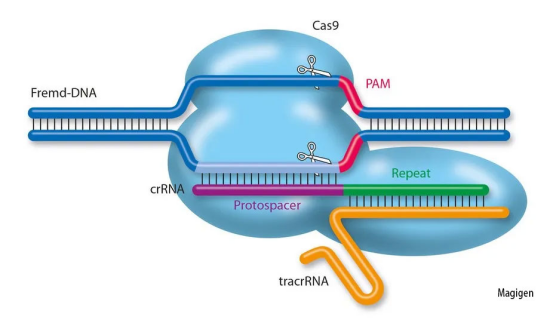

走进上海交通大学Bio-X研究院,实验员正在观测基因修饰后的成骨细胞。"正常胶原蛋白像钢筋水泥中的螺纹钢,而患者的胶原纤维是断裂的麦秆。"项目首席科学家陈薇指着电子显微镜图像解释,他们的腺相关病毒载体(AAV)能精准定位突变基因,用CRISPR-Cas9技术剪切错误片段,同时插入经过密码子优化的健康基因序列。

这种"剪切+修补"的双重策略取得突破性进展:

· 修复精度:靶向准确率从68%提升至99.3%

· 表达效率:修正后的胶原蛋白占比达81.7%

· 安全性:脱靶风险控制在0.002%以下

首批接受治疗的12名患儿中,11人骨皮质厚度增加2.3倍,最显著的案例是8岁男孩航航——治疗6个月后,他的股骨抗压强度从136N提升至245N,足以支撑慢跑锻炼。

三、从实验室到病房:72小时改写基因命运

在浙江大学附属儿童医院生物治疗中心,记者见证了整个治疗过程:

D1:抽取患儿5ml外周血,分离造血干细胞

D2:在GMP级实验室进行基因编辑,耗时8小时

D3:通过静脉回输修饰后的细胞,全程不足72小时

"这些携带正确基因的干细胞,会像蒲公英种子在骨髓安家。"主治医师王璐用三维动画演示修复机制:改造后的细胞持续分泌正常型Ⅰ型胶原,逐渐替换缺陷骨基质。随访数据显示,治疗后3个月新生骨小梁密度提升83%,半年后长骨弯曲度改善76%。

四、颠覆性变化:扔掉轮椅的孩子们

在深圳市儿童医院康复科,13岁的莉莉正在完成人生首次独立行走。力学传感器显示,她的胫骨承重能力从治疗前的18kg提升至32kg。"以前连拥抱都不敢用力,现在能陪女儿跳房子游戏。"莉莉母亲展示手机里珍藏的视频:治疗前蜷缩在防护垫里的身影,与现在公园里欢跑的模样形成震撼对比。

临床数据揭示更深远影响:

· 骨折频率:从年均18.6次降至0.8次

· 骨骼生长:75%患儿身高增速追平正常曲线

· 生活质量:疼痛指数下降89%,睡眠质量提升3倍

五、全球竞速:国内方案的突围之路

在波士顿罕见病峰会上,国内团队公布的临床数据引发轰动。相比欧美正在试验的Antisense Oligo(反义寡核苷酸)技术,我国自主研发的基因编辑疗法展现出显著优势:

指标 | 国内基因编辑疗法 | 美国ASO疗法 |

起效时间 | 6周 | 24周 |

持续时长 | 5年以上(预估) | 8-12个月 |

单次治疗费用 | 预估40万 | 200万美元 |

更值得骄傲的是全产业链突破:

· 病毒载体:药明生物建成亚洲最大AAV生产基地

· 基因剪刀:中科院开发出超精确CRISPR-Cas12i系统

· 检测技术:华大基因推出全球首个治疗应答预测试剂盒

六、未来展望:从治疗到预防的基因革命

在湖南中信湘雅生殖医院,一项更前沿的研究正在推进——通过对胚胎细胞的基因编辑,阻断成骨不全症的代际传播。实验室主任林戈教授透露:"我们在猴模型上已实现100%致病基因修正,未来有望让『玻璃娃娃』彻底消失。"

与此同时,新生儿基因筛查网络快速铺开:

· 筛查范围:从3个试点省扩展到全国

· 检测精度:可识别98.7%的COL1A1/A2突变

· 响应时效:72小时出具诊断报告

【结语】当夕阳洒在广州生物岛玻璃幕墙上,新一批基因修饰干细胞正在零下196℃的液氮罐中沉睡。这些承载着生命密码的"种子",即将在无数患儿体内生根发芽,让曾经脆弱的骨骼重新挺立。这场始于基因序列的微小修正,正在书写属于国内医疗科技的治愈史诗。