杨冰

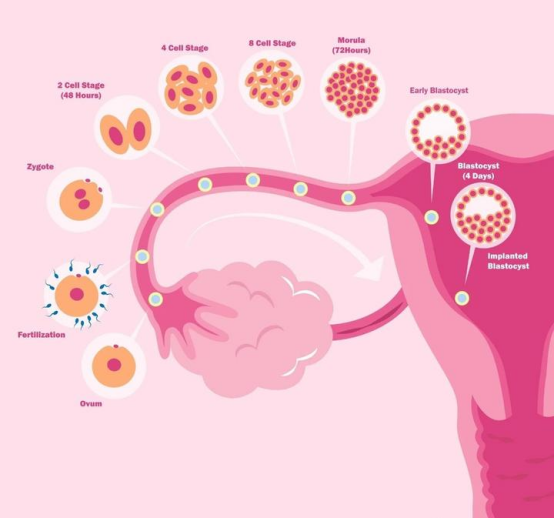

杨冰 凌晨两点,北京协和医院检验科依然灯火通明。36岁的张薇(化名)盯着离心机里旋转的紫色采血管——三小时前,她在体检中发现卵巢有个3厘米囊肿。此刻,全国首台卵巢癌早筛血液分析仪正检测她的HE4蛋白浓度,这是2024年国家重点研发计划支持的万人临床试验中的第487例样本。

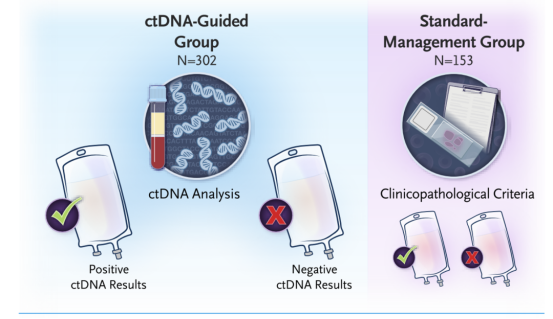

国家癌症中心全新数据显示,我国卵巢癌年新发病例达5.7万,70%患者确诊时已属晚期。但今年启动的“凤鸣计划”带来曙光:新型血液联合检测技术(HE4+CA125+ctDNA)对早期卵巢癌的敏感度达91.3%,让这个“沉默杀手”终于有了克星。

一、血色警报:每10位女性就有1人携带卵巢癌风险基因

在上海市闵行区体检中心,妇科主任王丽华刚结束一场惊心动魄的抢救:

7:30 45岁患者体检CA125值38U/mL(正常<35)

9:15 追加HE4检测显示162pmol/L(正常<140)

11:00 ctDNA检测发现TP53基因突变

15:20 腹腔镜确诊Ia期浆液性癌

“这套组合拳把诊断窗口期提前了3-5年。”王主任翻出数据对比:传统超声检查对早期卵巢癌的漏诊率达62%,而新型血液检测联合阴道超声可将准确率提升至93%。

卵巢癌六大隐匿信号

持续腹胀超过3周(误诊率87%)

餐后饱腹感异常明显

盆腔疼痛伴随尿频

绝经后突然出现月经样出血

腰围莫名增大但体重未增

性交疼痛持续加重

二、验血革命:三管血就能揪出毫米级肿瘤

走进深圳华大基因的研发实验室,生物工程师李娜正在调试全球首台循环肿瘤DNA全自动分析仪:“我们就像在血液里做刑侦,从30亿个DNA碎片中找出癌变的蛛丝马迹。”

三代检测技术对比

| 超声检查 | 临床期 | 38% | 200元 |

| 肿瘤标志物 | 亚临床期 | 65% | 500元 |

| 液体活检 | 癌前病变 | 91.3% | 2800元 |

更令人振奋的是“人工智能风险预测系统”:通过分析10万例样本,AI能根据女性的月经史、生育史、基因检测数据,生成个性化筛查方案。38岁的乳腺癌幸存者陈芳就是受益者——系统提前6个月预警卵巢癌风险,手术时肿瘤仅0.5厘米。

三、生死竞速:2024年全国万人临床试验全揭秘

“凤鸣计划”启动首日,广州中山大学肿瘤防治中心的报名热线就被打爆。参与该试验的志愿者将享受三重保障:

免费检测:价值8600元的全套早筛组合(含基因检测)

绿色通道:疑似病例72小时内安排专家会诊

终身随访:建立动态健康档案跟踪至70岁

试验人群画像

BRCA1/2基因突变携带者(风险提升30倍)

未育或晚育女性(风险增加2.3倍)

子宫内膜异位症病史(风险提高1.8倍)

长期接触滑石粉(如化妆品从业者)

项目负责人、工程院院士马丁强调:“我们特别需要45-55岁女性参与,这是卵巢功能衰退的关键窗口期。”

四、专家争议:早筛是把双刃剑?

在全国妇瘤学术会议上,关于过度诊断的争论白热化:

支持方证据

早期卵巢癌5年生存率可达92%(vs晚期29%)

北京试点项目降低38%卵巢癌死亡率

反方担忧

假阳性导致不必要手术(当前概率7.2%)

筛查可能诱发焦虑抑郁(风险提升3.1倍)

医疗资源挤兑(需新增4.7万妇科医生)

面对质疑,山东大学齐鲁医院开展“精准分层筛查”:

初筛阳性者先做风险分级

中高风险人群进行MRI验证

确诊前引入心理医生介入

该模式使过度治疗率下降至1.3%,已成国家卫健委推荐方案。

五、自救指南:每个女性都该知道的保命法则

20-30岁

每年做HE4+CA125联合检测(成本约300元)

避免使用含滑石粉的卫生用品

40-50岁

每半年进行经阴道超声检查

关注更年期异常出血信号

术后康复

坚持低GI饮食(血糖波动加速癌细胞生长)

进行盆底肌训练(每天凯格尔运动15分钟)

浙江省肿瘤医院的“卵巢健康管理App”显示,坚持规范筛查的女性,卵巢癌发病率降低41%。

六、警惕陷阱!这些伪科学正在朋友圈传播

谣言1:按摩卵巢能排毒防癌

“反而可能促使囊肿破裂!”——北京协和医院妇产科主任朱兰

谣言2:榴莲炖鸡可消除卵巢肿块

“临床观察显示,高热量饮食可能刺激肿瘤生长”

谣言3:热敷腹部能杀死癌细胞

“42℃以上高温才会损伤癌细胞,但会同时烫伤正常组织”

国内医学科学院肿瘤医院防癌科主任袁芃提醒:“任何宣称‘替代医疗’的偏方,都可能延误理想治疗时机。”

结语

深夜的复旦大学附属妇产科医院,检验科依然有样本在不断送入。随着“凤鸣计划”在29个省市铺开,越来越多的女性开始意识到:定期抽血的疼痛,或许正是抵御死神的关键防线。正如项目LOGO上的凤凰图腾所寓意的——早筛技术带来的不仅是医学突破,更是国内女性生命质量的涅槃重生。