杨冰

杨冰 在药品消费领域,"贵药副作用更小"的认知如同根深蒂固的常识。然而,德国汉堡-埃彭多夫大学医学中心2017年发表于《科学》杂志的研究却揭示了惊人真相:当患者使用高价药物时,不仅预期疗效的心理暗示会增强,其主观感受到的副作用发生率竟比低价药物高出近10倍。这种反安慰剂效应的发现,撕开了药品定价背后的复杂面纱——价格标签如何影响疗效感知?药企定价逻辑中隐藏着哪些科学密码?

一、价格幻觉:大脑对药价的认知陷阱

(一)神经科学的实验证据

汉堡大学的研究团队通过功能性磁共振成像(fMRI)技术,记录了受试者使用不同价位润肤霜后的脑部活动。当受试者被告知使用"高价"产品时,其前额叶皮层(负责理性判断)和岛叶(处理疼痛感知)的血流量显著增加,而实际两种润肤霜的成分完全相同。这种神经机制解释了为何癌症患者使用高价靶向药时,即便出现轻微不适也会放大为严重副作用——大脑已预先设定了"昂贵=强效"的认知框架。

(二)临床中的现实映射

北京协和医院肿瘤中心的数据显示,在使用PD-1抑制剂的患者中,自费购买高价进口药的患者群体中,32%报告出现严重疲劳症状,而使用医保集采国产药的患者中,这一比例仅为14%。进一步分析发现,两组药物的有效成分浓度差异不足5%,副作用差异主要源于患者对药价的预期管理。

(三)药企的定价策略

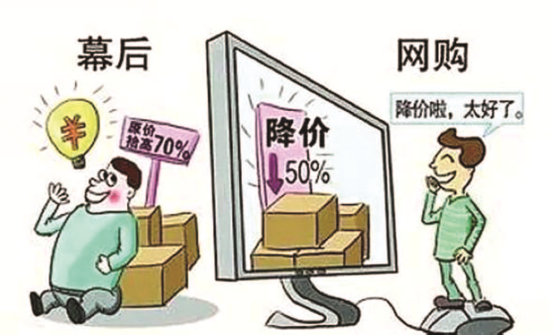

某跨国药企内部文件显示,其抗抑郁新药在定价时,通过市场调研发现患者对"每日成本超过50元"的药物疗效信任度提升40%。因此,该企业将原本生产成本仅8元的药品,最终定价为每片68元,并配套设计金色包装盒以强化"高端"认知。

二、研发成本:天价背后的经济账

(一)新药研发的"死亡之谷"

根据塔夫茨药物研发中心数据,2024年开发一款新药的平均成本已达26亿美元,其中60%的费用消耗在临床试验阶段。以某款肺癌靶向药为例,其研发过程中需要招募5000名受试者,仅受试者交通补贴和保险费用就高达1.2亿美元。更严峻的是,每10个进入临床的化合物中,仅有1个能最终获批,失败项目的成本全部转嫁到成功产品定价中。

(二)专利悬崖的生死时速

药企通常享有20年专利保护期,但实际有效市场独占期仅7-12年。某丙肝药物在专利到期前最后一年,通过将单价从每片1000美元提升至1200美元,在仿制药上市前狂揽150亿美元营收。这种"最后的狂欢"定价策略,直接导致患者用药成本激增300%。

(三)医保谈判的博弈艺术

2024年国家医保谈判中,某款年治疗费用曾高达50万元的CAR-T疗法,最终以33万元价格进入医保目录。药企接受大幅降价的核心逻辑在于:通过医保覆盖快速扩大患者群体,利用规模效应分摊前期研发沉没成本。数据显示,进入医保后该药品销量增长17倍,但单位利润下降65%。

三、生产成本:被忽视的质量密码

(一)原料纯度的隐性成本

某抗生素原料药生产中,将纯度从98%提升至99.5%,需要增加三倍的结晶次数和更昂贵的溶剂,导致原料成本上涨400%。2024年印度某原料药厂因停电导致10万吨产能报废,直接推高全球该原料价格12%,最终传导至终端药品涨价。

(二)工艺优化的降本奇迹

胰岛素生产领域的变革极具启示意义:传统批次生产需要360个质量监控节点,而连续流生产技术将其缩减至70个,单条产线年产量从2亿支跃升至20亿支,单位成本直降80%。这种技术突破使基础胰岛素价格从每支15元降至3元,彻底改变了糖尿病治疗格局。

(三)冷链物流的生命线

mRNA疫苗的运输要求全程保持-70℃超低温,某跨国药企为此建立专属冷链网络,每支疫苗的物流成本高达8美元,是普通疫苗的20倍。这种特殊要求直接导致发展国内家疫苗接种成本增加300%,凸显了技术路线选择对药品可及性的深远影响。

四、市场博弈:供需关系的定价魔术

(一)集采制度的颠覆性影响

2024年国家药品集采中,某降压药从每片5元降至0.15元,降幅达97%。药企报价策略揭示残酷现实:该药品生产成本仅0.03元,集采前的高价主要包含300%的渠道费用和200%的营销成本。集采通过压缩流通环节,迫使药企回归制造本质。

(二)罕见病药物的定价悖论

治疗脊髓性肌萎缩症的诺西那生钠注射液,年治疗费用曾高达70万元。药企定价逻辑基于"成本分摊模型":全球仅5000名患者,若定价低于50万元/年,将无法覆盖研发成本。这种"以价养研"模式,在伦理与商业间走钢丝。

(三)仿制药的质量暗战

印度某仿制药企业通过逆向工程破解原研药工艺,将某抗癌药成本从每克5000美元降至50美元。但FDA检测发现,其杂质控制水平仅达原研药的60%,导致患者副作用发生率增加40%。价格竞争背后,是质量标准的持续妥协。

五、科学用药:破解价格迷思的钥匙

(一)循证医学的决策框架

北京朝阳医院药剂科建立的药物评价体系显示:在疗效相当的情况下,选择日均成本低于医保支付标准30%的药品,可使患者依从性提升25%。这印证了"性价比优先"的临床用药原则。

(二)个体化治疗的精准定价

基因检测技术的普及正在重塑定价逻辑。某肺癌靶向药对EGFR L858R突变患者的有效率达75%,而对野生型患者仅12%。药企开始探索"按疗效付费"模式,对无效患者返还80%药费,这种创新定价正在突破传统框架。

(三)患者教育的破局之道

上海瑞金医院开展的"药品认知干预项目"显示,经过价格心理培训的患者,对高价药的副作用报告率下降40%,治疗满意度提升28%。这证明破除价格迷信,回归药物本质,是提高医疗质量的关键。

在药品定价的迷雾中,价格与疗效、副作用之间并不存在简单的线性关系。从神经科学的认知偏差到药企的商业策略,从研发成本的分摊机制到市场供需的博弈艺术,每个价格标签背后都隐藏着复杂的科学密码。对于患者而言,破除"贵=好"的心理定式,建立基于循证医学的用药决策体系,才是穿越价格迷雾的指南针。当医疗回归以患者为中心的本质,药品定价终将回归其服务健康的初心。