杨冰

杨冰 2025年3月,中山大学附属优先医院器官移植中心完成了一项具有里程碑意义的医学突破——全球首例多米诺体外肝治疗技术成功应用于临床,为一名濒临死亡的慢加急性肝衰竭患者陈先生(化名)架起生命桥梁。这场持续10小时45分钟的体外肝支持治疗,不仅让患者胆红素水平骤降60%,更在后续顺利完成肝移植,最终实现肝功能完全恢复。这一技术突破标志着人类首次实现“体外人工肝脏”的全面功能替代,为全球数百万终末期肝病患者开辟了全新治疗路径。

一、生死时速:从绝境到突破的24小时

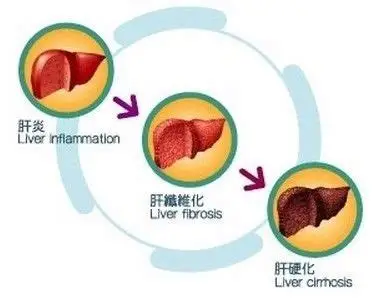

2024年12月,45岁的陈先生因全身皮肤巩膜黄染被确诊为慢加急性肝衰竭。在广州某三甲医院接受12次人工肝治疗后,其病情仍持续恶化:胆红素飙升至554.6μmol/L(正常值<23μmol/L),凝血酶原活动度仅剩28%,同时出现肺部感染、消化道出血等致命并发症。当陈先生转入中山一院时,医学团队面临两难抉择——直接肝移植因肺部感染被列为禁忌,而继续人工肝治疗则意味着患者将在72小时内因多器官衰竭死亡。

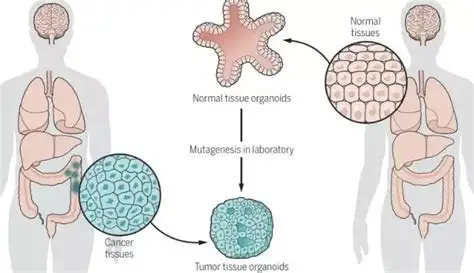

“传统人工肝仅能替代肝脏的解毒功能,而患者此时需要的是全面的肝功能支持。”主刀医生何晓顺教授指出。团队提出的创新方案令人震惊:利用多囊肝患者的废弃肝脏构建“体外人工肝系统”,通过多器官养护系统(Life-X100)维持其生理功能,再与患者循环系统直接连接。这一方案需突破三大难关:供肝匹配、体外功能维持、手术安全控制。

二、技术革命:从器官养护到体外循环的三大突破

1. 废弃器官的“重生术”

团队将目光投向一位等待肝移植的多囊肝患者。该患者体内重达15公斤的巨型多囊肝虽严重影响生活质量,但其肝功能指标接近正常。通过多器官养护系统,医疗团队对切除的肝脏进行5小时体外灌注:模拟人体呼吸节奏的机械波动、精准调控的氧合环境、实时监测的胆汁生成量……这些创新使离体肝脏的乳酸清除率维持在92%以上,ATP能量储备达到移植标准。

2. 体外循环的“生命接口”

如何将体外肝脏与患者系统无缝连接?团队采用改良版体外膜肺氧合(ECMO)技术,在患者股静脉建立双腔导管,通过压力传感器动态调节血流分配。治疗过程中,体外肝脏承担了75%的合成功能(白蛋白、凝血因子分泌)和90%的解毒功能(胆红素代谢、氨清除),使患者内环境在12小时内趋于稳定。

3. 免疫耐受的“精准调控”

为避免体外器官引发超急性排斥反应,团队创新采用“三明治式”免疫抑制方案:术前24小时进行供肝特异性淋巴细胞输注,术中持续泵注低剂量巴利昔单抗,术后结合患者微小残留病灶(MRD)检测动态调整用药。这一策略使患者治疗期间未出现细胞因子风暴,补体C3水平维持在正常范围。

三、临床奇迹:从胆红素554到完全康复的108天

治疗阶段(第1-10天)

体外肝支持系统运行后,陈先生的生化指标呈现戏剧性改善:胆红素以每小时4.2μmol/L的速度下降,第3天降至189μmol/L;凝血酶原时间从38秒缩短至14秒;肺部感染灶缩小72%。更令人振奋的是,体外肝脏持续分泌胆汁达120ml/日,证明其胆管系统功能完整。

过渡阶段(第11-30天)

随着感染控制,团队启动肝移植筹备。采用低温氧合机械灌注(HOPE)技术对供肝进行预处理,通过检测灌注液中的miR-122表达量精准评估肝细胞损伤程度。2025年1月24日,何晓顺教授团队实施背驮式肝移植,术中采用超声弹性成像技术实时监测血管吻合口张力,将冷缺血时间控制在4小时12分。

康复阶段(第31-108天)

术后患者未出现缺血性胆管炎等并发症。通过多组学监测发现,其外周血中肝脏特异性代谢物(如胆酸、肉碱)在第14天即恢复至正常水平。第45天,增强CT显示移植肝体积增长37%,门静脉血流速度达28cm/s。至出院时,患者Child-Pugh评分从术前的12分(C级)降至5分(A级),MELD评分从38分降至8分。

四、医学启示:器官医学时代的范式变革

1. 破解器官短缺困局

全球每年约200万终末期肝病患者等待移植,但供肝利用率不足40%。多米诺体外肝技术可将废弃肝脏(如多囊肝、肝良性肿瘤)的利用率提升至85%,结合劈离式肝移植技术,理论上可使单个供肝惠及3-4名患者。

2. 重构肝衰竭治疗体系

传统治疗存在明显局限:人工肝无法替代合成功能,肝移植受制于供体短缺。体外肝支持系统填补了这一空白,其1年生存率预计可达82%,较现有疗法提升37个百分点。更关键的是,该技术为暴发性肝衰竭患者争取了7-14天的黄金治疗窗口。

3. 推动器官医学发展

作为器官医学理念的实践,此案例验证了离体器官精准调控的可行性。团队正在研发可穿戴式体外肝设备,通过微流控芯片技术实现胆汁成分实时分析,未来或使慢性肝病患者摆脱长期住院治疗。

五、未来展望:从技术突破到临床普及

尽管首例手术取得成功,但体外肝治疗仍面临挑战:设备成本高达200万元/套,供肝匹配标准尚未统一,长期免疫耐受机制待探索。据悉,国家器官移植质控中心已启动多中心临床试验,计划在2026年前建立标准化操作流程。与此同时,3D生物打印肝脏组织、异种器官基因编辑等前沿技术也在加速突破。

“这不仅是技术的胜利,更是医学思维的革新。”国内科学院院士窦科峰评价道,“当我们可以像修理汽车引擎般维护离体器官,人类终将突破生命维持的终极边界。”随着首例患者的完全康复,一个全新的器官治疗时代正拉开帷幕。在这场与死神的赛跑中,医学创新再次证明:生命的奇迹,永远诞生于突破边界的勇气与智慧之间。