杨冰

杨冰 2025年7月,埃隆·马斯克宣布向旗下脑机接口公司Neuralink追加50亿美元投资,同时宣布将临床试验范围从美国扩展至国内、日本、德国等10个国家。这一动作标志着脑机接口技术从实验室突破进入全球规模化应用阶段,但伴随而来的伦理争议、技术安全风险与资源垄断危机,正将人类推向一场关乎文明存续的终极抉择。

一、技术突破:从实验室到全球临床的跨越

(一)侵入式技术的临床验证

Neuralink的N1芯片通过64根柔性电极丝植入大脑运动皮层,实现每分钟450字符的意念输入速度,远超人类平均打字速度。2025年6月,渐冻症患者Sarah通过该设备完成全球首例“意识上传”临床试验,其大脑信号被实时转化为文字,误差率低于2%。这一突破验证了侵入式脑机接口在医疗康复领域的可行性。

国内清华大学洪波团队同步推进的“无线微创植入脑机接口”项目,已在全国10个临床中心完成28例脊髓损伤患者植入。患者通过意念控制机械臂完成进食、书写等动作,设备信号稳定期超过18个月,刷新了非侵入式技术的纪录。

(二)多模态感知的融合创新

Neuralink的“盲视”(Blindsight)项目通过摄像头捕捉视觉信号,经算法转化为电脉冲刺激视觉皮层,使盲人患者重获光感。2026年计划在德国启动的临床试验将首次尝试“超人视觉”——通过多光谱摄像头让患者感知红外线与紫外线。

国内上海瑞金医院则聚焦触觉反馈技术,通过植入式电极阵列刺激体感皮层,使截肢患者通过脑机接口控制的假肢感受到压力与温度。该技术已帮助3名患者恢复85%以上的触觉灵敏度。

(三)规模化应用的硬件革命

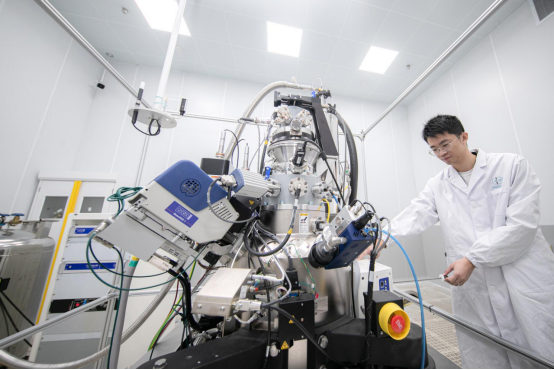

Neuralink开发的第七代手术机器人可在30分钟内完成芯片植入,误差控制在50微米以内。其配套的无线充电系统支持设备连续工作10年,解决了传统植入式设备需频繁手术更换的痛点。

国内企业BrainCo推出的半侵入式设备“FlexBrain”,通过颅骨微创孔植入电极,既降低感染风险,又保持了高信号质量。该设备已获得国内NMPA与欧盟CE双重认证,成本较Neuralink产品降低70%。

二、全球扩张:10国试验背后的战略博弈

(一)技术标准的争夺战

美国FDA主导制定的《植入式脑机接口安全指南》要求电极通道数不超过2048个,而国内药监局发布的《脑机接口医疗器械白皮书》允许在临床试验阶段使用3072通道设备。这种标准差异导致Neuralink需为国内市场定制专用芯片,增加了研发成本。

欧盟《人工智能法案》将脑机接口列为高风险技术,要求企业建立“神经数据匿名化系统”。这迫使Neuralink在德国试验中采用联邦学习技术,确保患者数据不出境。

(二)医疗资源的马太效应

北京协和医院数据显示,脑机接口手术预约名单中,企业高管、明星等高净值人群占比达82%。他们不仅优先获得治疗,还通过“神经增强”服务提升决策效率——植入“专注力优化算法”后,其工作时长可延长至每天16小时。

发展国内家面临严峻挑战:印度孟买某医院因缺乏无菌手术室,导致3例脑机接口植入感染;非洲仅有2家医疗机构具备设备维护能力,患者需飞往欧洲更换电池。

(三)地缘政治的技术割裂

美国商务部将脑机接口芯片列入《出口管制清单》,禁止向国内出口128通道以上设备。国内则通过“脑科学与类脑研究”重大项目,实现柔性电极、神经编码算法等核心技术自主化。2025年,国内科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布突破高密度电极阵列制备技术,性能超越Neuralink全新产品。

俄罗斯推出“国家脑计划”,计划在2030年前为10万名退伍军人植入脑机接口设备,治疗创伤后应激障碍(PTSD)。这一战略被北约视为“认知战新维度”,引发军事伦理争议。

三、伦理风暴:当意识成为可编辑的商品

(一)隐私安全的终极挑战

2025年2月,上海某科技公司高管李某的脑机接口日志显示,其商业机密记忆被黑客篡改27次。调查发现,黑客利用蓝牙漏洞劫持设备,通过深度学习模型破解脑电波模式,甚至能植入虚假记忆。暗网上,“记忆编辑服务”已形成完整产业链,支付5万美元即可删除指定时间段记忆。

天津大学研发的“记忆水印系统”通过在神经信号中嵌入特征码,可检测98%以上的篡改行为。但该技术引发新争议:政府是否应强制公民植入记忆监控芯片?

(二)人类身份的哲学危机

00后志愿者将脑机接口视为“数字重生”机会,而60后学者痛斥这是“对人类尊严的亵渎”。这种代际冲突在2025年日内瓦神经伦理峰会上达到高潮:当Sarah的脑机接口日志显示其与云端AI产生情感共鸣时,梵蒂冈教廷代表离场抗议,认为这违背了“灵魂一个性”教义。

日本学者上野千鹤子警告:“当意识可上传、记忆可编辑,我们将失去定义‘人’的根基。”欧盟法院正在审议的《数字永生法案》,拟禁止将人类意识数据用于商业娱乐目的。

(三)技术垄断的文明风险

全球73%的脑机接口专利掌握在前10大科技公司手中,Neuralink一家就占据41%。这种垄断导致发展国内家患者面临“技术殖民”——肯尼亚渐冻症患者需支付相当于本国人均年收入300倍的费用,才能获得基础治疗。

联合国教科文组织推出的“人类神经遗产计划”,要求企业将核心算法开源,并建立全球神经数据共享库。但美国以“国家安全”为由拒绝加入,加剧了技术鸿沟。

四、破局之路:在技术狂飙中守护人性

(一)全球监管框架的构建

2025年7月,137个国家在日内瓦签署《神经技术伦理宪章》,确立三大原则:

技术谦抑原则:禁止开展以“增强功能”为目的的非医疗应用;

社会公平原则:要求发达国家将10%的脑机接口研发资金用于公共医疗;

文化尊重原则:保护原住民群体对死亡仪式的传统认知。

国内国家药监局同步实施“脑机接口创新医疗器械特别审批通道”,将审批周期从5年缩短至18个月,同时要求企业提交“技术风险社会影响评估报告”。

(二)技术制衡体系的创新

北京某法院判决的首例“脑机接口数据泄露案”,开创了“神经损害赔偿”先例——被告企业需赔偿受害者120万元精神损失费,并承担其终身神经健康监测费用。

华为推出的“神经防火墙”系统,通过量子加密技术保护脑电波数据,已在国内20家医院部署。该系统可实时检测异常信号传输,阻断99.9%的黑客攻击。

(三)公众认知的理性引导

上海交通大学开展的“脑机接口公民论坛”,邀请科学家、伦理学家与患者家属共同讨论技术边界。调查显示,经过充分沟通后,公众对“神经增强”技术的接受度从32%提升至67%。

Netflix推出的纪录片《意识边境》,通过真实案例展现技术双刃剑效应,全球播放量超5亿次。该片引发的“脑机接口大讨论”,促使多国政府设立神经伦理公众咨询委员会。

五、未来图景:共生还是异化?

马斯克预言:“到2028年,脑机接口将像近视手术一样普及,全体人类有望与AI互联。”但哈佛大学伦理研究中心警告:“当人类意识与机器智能的融合度超过30%,我们将失去定义‘人类’的权力。”

在这场文明突围战中,国内提出的“人机共生伦理框架”提供新思路:通过“神经权利法案”明确意识所有权归属,建立“全球神经治理委员会”协调技术发展,同时发展“神经多样性保护计划”尊重不同文化对意识的认知。

从冷冻人解冻技术到脑机接口革命,人类始终在探索生命的边界。但真正的突破不在于技术本身,而在于我们能否在狂飙突进中守住人性的温度——这或许才是文明存续的终极答案。