杨冰

杨冰 2025年7月,广东佛山顺德区突发基孔肯雅热疫情,累计报告确诊病例3317例。这场由白纹伊蚊传播的急性蚊媒传染病,曾仅流行于东南亚、南亚和非洲,如今却在北纬23°的亚热带城市暴发。更令人震惊的是,登革热已跨过黄河,在黄河北岸形成本土传播链;美国佛罗里达州时隔20年再现疟疾局部传播;西尼罗病毒随候鸟迁徙至欧洲腹地——这些曾被温带气候阻隔的“热带病毒”,正以每年10-15%的地理范围扩张速度,重构全球传染病版图。

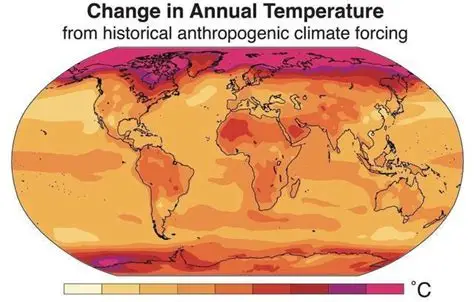

一、气候变暖:病毒北扩的“加速器”

(一)媒介生物的生存革命

全球气温每上升1℃,蚊媒传播疾病的潜在范围扩大10-15%。白纹伊蚊(亚洲虎蚊)的扩散轨迹堪称典型:这种原产于东南亚的物种,通过废旧轮胎等“浅水容器”的跨区域运输,三十年间已扩散至全球温带地区。2024年,北京公园绿地中的白纹伊蚊密度较1985年增长300倍,直接推动登革热北扩至黄河流域。

温度升高不仅扩大媒介分布,更改变其生命周期。疟疾传播媒介按蚊在25℃时繁殖周期缩短至7天,较20℃时提速40%;登革热病毒在伊蚊体内的外潜伏期(从感染到具备传播能力的时间)从15℃时的15天缩短至30℃时的5天。这种“时间压缩”效应,使得温带地区原本短暂的蚊媒活跃季延长至全年。

(二)极端天气的“催化作用”

2023年,全球极端降水事件频率较工业化前增加60%,直接导致水媒传染病暴发风险激增。洪水后7天内,霍乱弧菌浓度可上升40倍,疫水污染饮用水源成为关键传播途径。2024年巴基斯坦洪水期间,霍乱病例数较常年同期激增12倍,其中60%为5岁以下儿童。

干旱则通过改变人类行为间接促进传播。非洲萨赫勒地区持续干旱导致水源短缺,居民被迫聚集于有限的水井周边,增加了呼吸道传染病的人际传播概率。联合国儿童基金会数据显示,该地区儿童结核病发病率因营养不良和密集居住叠加,年增长率达7.2%。

(三)生态系统的“多米诺效应”

气候变化正在瓦解维持数千年的生态屏障。全球海平面上升加速咸化淡水资源,导致血吸虫病中间宿主钉螺分布范围向内陆迁移。2024年监测显示,上海崇明岛钉螺栖息地向陆地推进2.5公里,感染风险区域扩大25%。

更严峻的是跨物种病毒传播风险。欧洲分子生物学实验室追踪发现,气候变化迫使蝙蝠、鼠类等宿主动物迁徙路径改变,与人类接触频率提升60%。2022年《自然》杂志研究预测,到2070年将有数千种新病毒在物种间传播,其中70%可能源自野生动物对人类的溢出。

二、北扩病毒图谱:从热带到温带的致命迁移

(一)登革热:从东南沿海到黄河北岸

登革热已成为全球扩散最快的蚊媒传染病。2024年,我国输入病例数仅次于2019年历史峰值,其中海南、云南、广东等地已形成病毒本地化循环。更值得警惕的是,北京师范大学研究团队发现,海南平均气温上升1.5℃后,疟疾传播季节性高峰出现时间从冬季提前至秋季,这种“时间错位”可能导致医疗系统应对失序。

(二)疟疾:从非洲丛林到美国南方

2023年,美国佛罗里达州和得克萨斯州报告本土疟疾病例,这是2003年以来首次在美洲大陆出现非输入性传播。CDC研究发现,当地按蚊种群对拟除虫菊酯类杀虫剂的抗药性已达80%,配合25℃以上的持续高温,形成了“媒介-病原体-环境”的完美传播三角。

(三)基孔肯雅热:从印度洋到国内珠三角

基孔肯雅热以其剧烈的关节疼痛症状著称,病死率虽低但致残率高达30%。2025年顺德疫情中,病毒通过白纹伊蚊在居民区形成传播链,基因测序显示其与2020年印度洋暴发的东非株同源。这种跨大陆传播,凸显全球贸易与气候变化的叠加效应。

(四)新兴威胁:西尼罗病毒与莱姆病

西尼罗病毒通过候鸟迁徙实现跨洲传播。2024年夏季,雅典、马德里等城市报告COVID-19与西尼罗病毒共感染病例,死亡率较单一感染提升3倍。莱姆病则借助蜱虫分布扩张,在瑞典北部山区形成新疫区,2024年病例数较2010年增长15倍。

三、应对挑战:从监测预警到全球治理

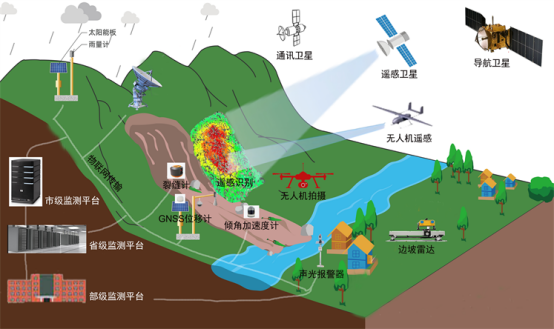

(一)构建智能监测网络

国内已建立覆盖230余家医疗机构的病原真菌监测网络(CHIF-NET),但面对蚊媒传染病仍需升级。上海瑞金医院开发的“蚊媒传染病智能预警系统”,整合气象数据、媒介密度和病毒载量,将登革热预警时间从7天缩短至48小时。全球层面,WHO推行的“全球传染病预警与响应网络”(GOARN),需进一步强化温带地区节点能力。

(二)创新防控技术矩阵

针对媒介抗药性问题,基因编辑技术提供新解。英国帝国理工学院研发的“基因驱动”按蚊,可将疟原虫感染率降低90%,目前已在布基纳法索进行野外试验。我国科学家开发的“显色平板”技术,可在2小时内完成耳念珠菌等耐药菌鉴定,较传统方法提速12倍。

(三)重塑公共卫生体系

气候变化要求公共卫生从“被动应对”转向“主动防御”。北京市疾控中心推行的“媒介能量”管理策略,通过控制蚊虫密度阈值(白纹伊蚊低于0.5只/勺水体),成功阻断登革热传播链。国际层面,2024年《巴黎协定》健康附加协议首次将“传染病防控”纳入气候适应目标,承诺到2030年为发展国内家提供100亿美元专项基金。

(四)破解气候-健康数据孤岛

当前气候模型与传染病模型的耦合度不足30%。国内气象科学研究院开发的“传染病气候动力模型”,首次量化揭示暖湿模式下流感传播风险较干冷模式提升2.15倍。该成果发表于《自然·气候与大气科学》,为全球提供“气候-健康”风险评估的国内方案。

四、未来展望:与病毒共存的智慧

站在2025年的节点回望,从顺德基孔肯雅热疫情到美国疟疾复燃,从海南登革热本地化到欧洲西尼罗病毒扩散,气候变化正以超越国界的速度重塑传染病地理格局。WHO警告,若全球升温控制在1.5℃的目标失守,到2050年将有10亿新增人口暴露于蚊媒传染病风险之中。

这场与病毒的赛跑,考验着人类社会的系统韧性。从基因编辑技术到气候健康模型,从智能预警系统到全球治理机制,唯有以科技创新为矛、以国际合作为盾,方能在气候变暖的浪潮中守护公共卫生安全。正如国内疾控中心首席专家刘起勇所言:“媒介生物传染病是人类永恒的挑战,但并非不可战胜——只要我们尊重自然规律,用科学重构防御体系。”