杨冰

杨冰 2025年,世界卫生组织(WHO)将耳念珠菌(Candida auris,简称C.auris)列入“优先病原体”真菌名单的最高威胁级别,这一决定犹如一记警钟,在全球公共卫生领域引发强烈震动。这种被称为“超级真菌”的病原体,正以惊人的速度在全球蔓延,其多重耐药性、高致死率和隐匿传播特性,对人类健康构成前所未有的挑战。

一、从隐匿到爆发:C.auris的全球扩散轨迹

(一)起源与早期传播

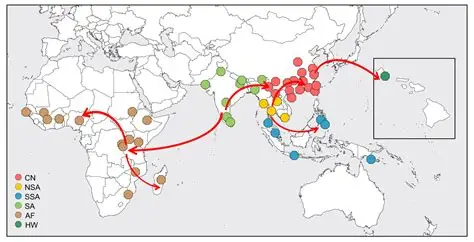

C.auris的首次发现可追溯至2009年,日本东京都老年医院一名70岁女性患者的耳道分泌物中首次分离出这种真菌。然而,后续研究显示,其最早可能于1996年已在韩国隐匿存在。由于早期病例零散且症状不典型,这种真菌并未引起广泛关注。直到2016年,美国报告首例C.auris感染病例后,全球多个国家相继拉响警报。截至2025年,C.auris已蔓延至全球50余个国家和地区,包括美国、加拿大、英国、印度、国内等,形成跨洲际传播网络。

(二)美国的失控蔓延

美国已成为C.auris疫情的“重灾区”。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)数据,2016年全美仅报告53例感染,而到2023年新增病例飙升至4514例,2024年进一步突破6000例。加州、德克萨斯州、佛罗里达州成为疫情“风暴眼”,病例数占全国总量的60%以上。更令人担忧的是,C.auris已从医疗机构扩散至社区,2025年3月,洛杉矶一家养老院因未及时隔离感染者,导致32名老人集体感染,其中11人死亡。

(三)国内的应对与挑战

国内自2018年报告首例C.auris临床感染病例以来,病例数呈爆发式增长。2022年报告130例,2023年增至527例,2024年达864例,增长率达305%。病例主要集中在重症监护室(ICU)、血液科等免疫抑制患者密集区域。2024年冬季,北京某三甲医院ICU因通风系统污染,引发17例C.auris血流感染,死亡率高达58.8%。尽管国内已建立覆盖230余家医疗机构的病原真菌监测网络(CHIF-NET),但基层医疗机构检测能力不足、消毒流程不规范等问题仍待解决。

二、超级真菌的“超级武器”:多重耐药性与生存策略

(一)耐药性:传统药物的“失效”

C.auris的耐药性堪称“铜墙铁壁”。研究显示,国内临床分离株中98.4%对氟康唑(一线抗真菌药)耐药,4.1%对棘白菌素(推荐治疗药物)耐药,39.1%对两性霉素B(终极手段)耐药。美国CDC更是发现,部分菌株对三类主要抗真菌药物(唑类、多烯类、棘白菌素类)全部耐药,形成“超级耐药”表型。这种耐药性源于真菌基因组中ERG11、FKS1等关键基因的突变,以及生物膜的形成——后者可阻隔药物渗透,使菌体存活率提升10倍以上。

(二)环境适应性:从医院到社区的“无孔不入”

C.auris对环境的适应能力远超普通真菌。它能在干燥表面存活数周,在潮湿环境中存活数月,甚至耐受42℃高温和1%次氯酸钠(普通消毒剂)的短暂处理。2025年3月,加拿大安大略省公共卫生局发现,某医院窗帘纤维上检测出C.auris活菌,且在洗涤后仍存活,揭示其可通过纺织品传播的隐蔽途径。此外,C.auris可形成多细胞聚集体,这种结构不仅能逃避宿主免疫细胞吞噬,还能增强对抗真菌药物的抵抗力。

(三)传播模式:从“隐形定植”到“爆发感染”

C.auris的传播具有“双面性”。一方面,它可长期定植于人体皮肤、口腔、直肠等部位而不引发症状,形成“隐形携带者”;另一方面,当宿主免疫力下降(如使用呼吸机、留置导管、接受化疗时),真菌可侵入血液或伤口,引发侵袭性感染。2024年,美国CDC统计显示,50%的感染者在90天内死亡,其中80%合并糖尿病、慢性肾病或HIV感染等基础疾病。更棘手的是,C.auris可通过医护人员的手、医疗器械、环境表面等多途径传播,导致医院内暴发流行。

三、全球应对:从监测到创新的“生死时速”

(一)精准检测:打破“误诊困局”

传统真菌检测方法(如形态学观察、生化鉴定)对C.auris的误诊率高达30%,易将其误判为希木龙假丝酵母菌、葡萄牙念珠菌等。2025年,国内研发的“耳念珠菌显色平板”实现特异性显色(白色/紫色,带蓝色晕圈),检测灵敏度达100%、特异性98.9%,与质谱结果高度一致。此外,基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)和实时定量PCR技术可在2小时内完成菌种鉴定,为早期干预争取宝贵时间。

(二)感染控制:从“被动应对”到“主动防御”

医疗机构是C.auris防控的主战场。WHO推荐“SPICE”策略:

Screening(筛查):对高风险患者(如ICU入住者、长期住院者)进行鼻拭子、肛拭子筛查;

Prevention(预防):接触患者时穿戴手套、隔离衣,使用一次性医疗器械;

Isolation(隔离):将感染者安置于单间,配备独立通风系统;

Cleaning(清洁):每日使用过氧化氢或含氯消毒剂擦拭环境表面;

Education(培训):对医护人员进行手卫生、个人防护装备使用等培训。

2024年,上海瑞金医院通过实施SPICE策略,将C.auris院内传播率从12%降至2.3%。

(三)药物研发:突破“耐药僵局”

针对C.auris的耐药性,全球正加速研发新型抗真菌药物。2025年,美国FDA批准了首例针对多重耐药C.auris的“鸡尾酒疗法”——联合使用高剂量棘白菌素(如阿尼杜拉芬净)和新型铁螯合剂(如Deferiprone),通过破坏真菌细胞膜和铁代谢途径实现协同杀菌。临床试验显示,该疗法可使患者28天生存率从45%提升至72%。此外,噬菌体疗法、抗菌肽等替代方案也进入早期研究阶段。

四、未来展望:构建全球公共卫生“防火墙”

C.auris的扩散暴露了全球公共卫生体系的脆弱性。WHO总干事谭德塞强调:“应对C.auris需要超越国界的合作,从基因组监测到药物研发,从医护人员培训到公众教育,每个环节都至关重要。”2025年,全球真菌感染行动基金会(GAFFI)发起“零真菌”倡议,目标是在2030年前将C.auris院内感染率降低50%。这一目标能否实现,取决于各国能否在资源分配、技术共享和政策协调上达成共识。

在这场与“超级真菌”的赛跑中,人类已无退路。唯有以科学为武器,以合作为盾牌,才能守护脆弱的生命防线。正如CDC专家所言:“C.auris不是优先个,也不会是最后一个耐药病原体。但它是我们检验公共卫生体系韧性的试金石。”