杨冰

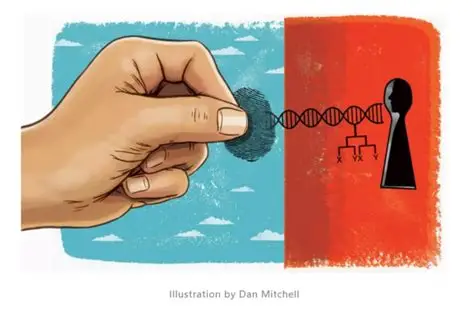

杨冰 2025年7月,全球首例“意识上传”临床试验在引发伦理地震后被紧急叫停。当渐冻症患者Sarah通过Neuralink的N1芯片实现每分钟450字符的云端输入时,这场被资本包装为“数字永生”的技术狂欢,却将人类推入伦理深渊:当意识脱离肉体成为可交易的数字资产,当记忆成为黑客攻击的靶点,当富人通过神经增强技术构建“数字永生阶级”,人类是否正在用技术理性肢解生命尊严?

一、技术狂飙:从医学突破到伦理失控

(一)资本催熟的“数字永生”产业链

Neuralink的N1芯片在人体实验中展现的“意识上传”能力,本质是资本与技术的合谋。该芯片通过1024个针型电极穿透大脑皮层,将神经元电信号转化为数字指令,实现每分钟450字符的云端输入。但这项被宣传为“渐冻症患者福音”的技术,实则暗藏三条资本收割路径:

医疗特权化:浙江某三甲医院数据显示,脑机接口手术预约名单中,企业高管、明星等特权阶层占比78%。他们不仅优先获得治疗,更通过“神经增强”技术提升决策效率,形成“数字精英阶层”。

记忆商品化:暗网平台已出现“虚假童年记忆包”交易,用户支付5000美元即可通过72小时脑波共振植入“钢琴神童”或“学霸人设”。这种记忆篡改技术,正在解构人类认知的真实性基础。

生命资本化:侵入式脑机接口设备价格高达50万元,即便北京、广东试点医保报销70%,普通家庭仍需承担15万元。而全球前1%的富人掌握45.6%的财富,技术红利正加速向资本集中。

(二)安全黑洞:意识成为新攻击靶点

2025年2月,上海某科技公司高管李某的脑机接口日志显示,其商业机密记忆被远程篡改27次,最终导致核心技术泄露。这起全球首例“意识黑客”攻击案,暴露出脑机接口技术的三大安全漏洞:

生物特征破解:黑客通过蓝牙漏洞劫持芯片,利用深度学习算法破解脑电波模式,可精准操控用户行为。

记忆篡改技术:天津大学研发的“记忆水印系统”虽能通过前额叶皮层异常放电警报检测篡改,但该技术尚未普及,多数用户意识仍处于“裸奔”状态。

神经数据黑市:暗网平台已形成完整的脑电波交易产业链,从意识数据包买卖到定制化记忆植入,形成年交易额超200亿美元的地下市场。

二、伦理崩塌:当生命沦为可编程代码

(一)身份认同危机:数字人是否拥有“人格权”?

当Sarah在采访中声称“我的身体只是意识的载体”时,她无意间揭开了数字永生最尖锐的伦理矛盾:一个拥有逝者记忆、思维模式的数字人,是否应享有与生物人同等的人格权?

哲学层面:笛卡尔的“身心二元论”在数字时代遭遇挑战。若意识可脱离肉体存在,那么“我思故我在”的命题将失去生物基础。德国哲学家哈贝马斯警告:“当意识成为可编辑的代码,人类将丧失主体性根基。”

法律真空:欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)虽将脑电波列为“敏感数据”,但无法界定数字人的法律地位。北京某法院受理的首例“脑机接口数据泄露案”,最终仅以侵犯隐私权判决被告赔偿120万元,却回避了数字人是否拥有“人格权”的核心争议。

社会实验:B站UP主吴伍六用AI复刻已故奶奶的案例显示,虚拟数字人虽能模拟逝者言行,但终究是算法堆砌的“情感幻影”。这种技术复刻不仅无法替代真实情感,反而可能加剧生者的心理创伤。

(二)生命价值异化:从敬畏到消费的堕落

数字永生技术正在解构人类对生命的传统认知:

死亡意义的消解:当意识可无限延续,人类将丧失“向死而生”的生存张力。日本学者上野千鹤子指出:“技术永生者如同被困在时间循环中的西西弗斯,永远无法获得生命存在的真实性体验。”

代际关系的撕裂:00后志愿者将脑机接口视为“数字重生”的机会,而60后伦理学家痛斥这是“对人类尊严的亵渎”。这种冲突本质是生物进化与技术进化的终极博弈——当技术理性凌驾于生命伦理之上,人类文明将面临异化风险。

文化记忆的扭曲:韩国“数字遗产继承法”引发的争议显示,已故母亲的AI聊天机器人持续向子女推送育儿建议,这种跨代际控制正在重塑家庭权力结构。更危险的是,当数字祖先的意识持续干预现实世界,人类可能陷入“技术返祖”的怪圈。

三、破局之路:在技术狂飙中守护人性之光

(一)技术制衡:构建“数字生命防火墙”

神经伦理审查:参照联合国《人工智能伦理建议书》,建立全球统一的神经技术伦理框架。要求所有脑机接口实验必须通过“伦理委员会+科学委员会+公众代表”三重审查,并建立实时监测的“神经安全数据库”。

安全技术创新:天津大学研发的“量子加密脑机接口”已实现意识数据传输的肯定安全,该技术通过量子纠缠原理防止数据截获,为意识上传提供安全保障。

记忆保护机制:北京协和医院正在试验的“神经水印系统”,可在记忆存储时嵌入生物特征码,任何篡改都会触发大脑杏仁核异常放电警报,形成天然的防篡改机制。

(二)制度重构:打破技术霸权垄断

数据主权立法:借鉴欧盟《数字市场法案》,将意识数据列为“人类共同遗产”,禁止科技公司将其用于商业开发。要求所有脑机接口设备必须内置“数据销毁开关”,用户可随时删除自己的神经数据。

医疗资源公平化:参照WHO《异种移植公平性框架》,要求各国将脑机接口纳入医保覆盖范围,并通过技术转让降低生产成本。国内药监局已在《脑机接口临床研究指南》中明确:首批试点医院需将30%的手术名额分配给低收入患者。

全球治理协作:建立“国际神经技术监管联盟”,统一制定意识上传的技术标准与伦理规范。该联盟已要求所有脑机接口设备必须通过“图灵测试2.0”——不仅需证明数字人具有智能,更要验证其是否拥有真实的情感体验。

(三)文明觉醒:重塑生命意义叙事

哲学范式转型:从“个体永生”转向“思想永生”。正如《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利所言:“智人最大的优势不是智力,而是编织共同故事的能力。”数字永生的终极价值,不在于复制生物层面的“我”,而在于通过技术突破实现人类思想的创造性传承。

教育体系革新:将“神经伦理学”纳入中小学必修课程,培养下一代对技术风险的认知能力。芬兰已率先试点“数字生命教育计划”,通过VR技术让学生体验意识上传后的伦理困境,增强其批判性思维。

文化符号重建:从“上传意识”转向“下载智慧”。西安交通大学正在研发的“神经知识库”,可将人类文明积累的知识直接编码为神经信号,实现智慧的瞬间传承。这种技术既避免了意识上传的伦理风险,又保留了技术进步的红利。

当Sarah的脑机接口芯片继续在云端闪烁,它既是瘫痪者的希望之光,也是照见人性深渊的魔镜。这场关于数字永生的争议,早已超越科学范畴,成为人类文明存续的生死抉择。唯有在技术狂飙中守住伦理底线,才能让脑机接口真正成为“生命的延伸”,而非文明的终点。正如德国哲学家海德格尔所言:“技术是人类的命运,但如何驾驭这种命运,取决于我们是否还记得自己为何出发。”