杨冰

杨冰 每年春季,北京朝阳医院急诊科的过敏患者数量激增,鼻痒、眼红、哮喘等症状让候诊区挤满攥着纸巾的市民。这种“季节性急诊潮”曾是北方城市的常态——花粉浓度骤增时,医院单日接诊量可突破日常3倍,急诊室里此起彼伏的喷嚏声与救护车鸣笛声交织成独特的“春日交响曲”。然而,随着2025年4月国内首个“花粉浓度及健康影响格点化预报系统”在呼和浩特上线,这一困境正被精准气象数据与医疗资源的深度融合所破解。

一、从“经验判断”到“数据革命”:花粉预报的技术跃迁

传统花粉预警依赖人工观测站每日采集样本,通过显微镜计数后发布区域平均浓度。这种模式存在两大硬伤:一是空间分辨率低,一个观测站覆盖数十平方公里,无法反映社区级差异;二是时效性滞后,从采样到发布需6-8小时,错过理想防护窗口。2025年天津气象局曾披露,其辖区内因预报时效不足,导致花粉浓度峰值与预警发布时间差达4小时,直接引发急诊量突增。

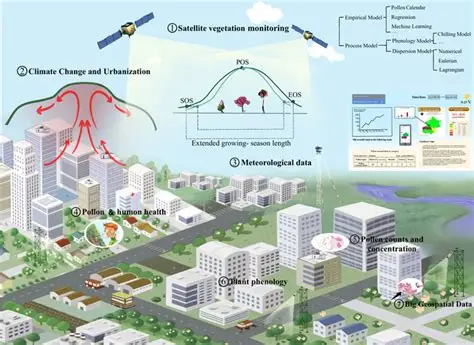

呼和浩特系统突破性引入“格点化”技术,将城市划分为3公里×3公里的网格单元,每个网格内整合气象卫星遥感数据、植被物候模型、环境颗粒物监测及医疗机构过敏病例库。国内气象科学研究院研发的AI算法模型,通过分析过去五年呼和浩特地区23万例过敏性鼻炎患者的就诊记录,结合实时气象要素(温度、湿度、风速)与植被生长周期,实现对蒿草、杨树、柏树等8类主要致敏花粉的浓度预测。

“系统能精准到告知市民‘今日14:00-16:00,回民区新华广场周边蒿草花粉浓度将达4级’。”呼和浩特市气象局工程师红英展示的预报界面上,热力图随时间动态变化,红色高风险区与绿色安全区界限分明。这种“时空双维度”预警,使公众防护从“全天候戴口罩”转向“精准时段避让”。

二、急诊资源的“削峰填谷”:医疗系统的智能调度

北京世纪坛医院变态反应科主任王学艳提供的数据揭示了花粉季的医疗压力:2024年4-5月,该院单日接诊过敏患者超1200人次,其中30%为急性哮喘发作需紧急救治。而2025年系统上线后,通过与医院HIS系统对接,实现“预警-分流-储备”三重调控。

分级预警机制将花粉浓度划分为1-5级,当预测某区域48小时内将达4级(浓度≥80粒/千平方毫米)时,系统自动触发三级响应:向周边居民推送短信预警;建议非急诊患者改约就诊时间;通知医院急诊科增加20%的呼吸科医生排班,并预备5台雾化治疗仪。2025年5月12日,系统预测新城区成吉思汗大街花粉浓度将突破4级,医院据此调整排班后,当日急诊量较前一周同期下降18%,而危重患者救治及时率提升至99.2%。

药品智能储备功能则基于历史数据预测用药高峰。系统分析显示,花粉浓度每升高1级,抗组胺药销量增长27%,糖皮质激素喷雾剂增长41%。呼和浩特市卫健委据此与药品供应商建立动态补货机制,2025年花粉季期间,全市基层医疗机构过敏药品断供次数从2024年的47次降至3次。

三、公众行为的“数据驱动”:从被动应对到主动防御

在回民区光明路社区,居民李女士的手机每天7:00准时收到系统推送:“今日东南风3级,您所在的网格蒿草花粉浓度3级,建议10:00前完成户外活动,返家后使用生理盐水冲洗鼻腔。”这条基于她2024年过敏原检测结果(蒿草过敏)的定制化预警,正是系统“千人千面”服务的体现。

个性化防护指南通过整合用户健康档案与实时环境数据,提供差异化的建议:对花粉-尘螨双重过敏者,系统会额外提示“今日湿度65%,建议开启除湿机”;对儿童用户,则推荐“选择N95儿童款口罩,避免使用成人款导致呼吸不畅”。2025年6月,内蒙古医科大学附属医院跟踪调查显示,使用系统的过敏患者症状严重程度评分(VAS)较未使用者降低42%,急救药物使用量减少31%。

出行路线规划功能则将气象数据与地图API结合,为骑行、跑步爱好者规划“低花粉走廊”。以赛罕区为例,系统对比发现,沿丝绸之路大道骑行比走新华大街可减少63%的花粉暴露量。这种“健康导航”服务上线3个月,累计为用户规避高风险路段12万次,相关功能在“蒙速办”APP上的日均使用量突破8000次。

四、多部门协同的“京蒙样本”:从技术落地到生态共建

系统的成功运行,本质上是“健康国内”战略下跨领域协作的典范。其建设凝聚了气象、医疗、生态、信息技术四方面力量:

数据融合层:国内气象科学研究院提供卫星遥感与地面观测数据,北京世纪坛医院开放过敏病例库,呼和浩特市生态环境局接入PM2.5/PM10监测数据,形成“天-空-地”一体化数据网络。

技术攻坚层:针对北方草原与城市交错区的特殊植被分布,研发团队训练出能区分蒿草与沙蒿花粉的深度学习模型,识别准确率从传统方法的71%提升至92%。

应用推广层:通过“蒙速办”APP、小区智能屏、短信平台三渠道触达市民,同时为学校、养老院等重点场所提供API接口,实现机构级预警。2025年开学季,系统覆盖全市387所中小学,帮助校方调整课间操时间,使过敏学生缺勤率下降29%。

这种“京蒙协作”模式正形成示范效应。2025年7月,国家气象局宣布将在京津冀、长三角等10个过敏高发城市群推广呼和浩特经验,并计划于2026年建成全国花粉预报一张网。

五、未来挑战:从“精准预报”到“源头治理”

尽管系统成效显著,但专家指出,花粉过敏防治仍需突破两大瓶颈:

过敏原检测的局限性:当前系统依赖用户主动检测过敏原,而基层医疗机构能开展的检测项目平均仅15项,远低于实际存在的300余种致敏花粉。成都信息工程大学王式功教授建议,未来应建立“区域致敏植物图谱”,通过植被遥感反演技术,在未开展检测的地区也能推断主要过敏原。

生态治理的长期性:呼和浩特市2025年启动的“蒿草治理专项行动”,计划用5年时间将城区蒿草密度降低70%。但气象部门提醒,植被改造可能引发过敏原谱系变化——例如减少蒿草可能导致豚草扩散,需建立动态监测机制。

站在2025年的夏天回望,花粉预报系统的上线不仅是技术突破,更标志着城市健康管理从“治疗为中心”向“预防为中心”的范式转变。当急诊室里的喷嚏声逐渐稀疏,当公园长椅上的老人能安心享受春风,这场由数据驱动的“抗过敏革命”,正在重新定义人与自然的相处之道。