杨冰

杨冰 2025年,全球气候变暖已从科学预测演变为触目惊心的现实。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)全新报告显示,过去一个世纪地表温度上升1.2℃,海平面上升30厘米,极端天气事件频率增加3倍。与此同时,一场由气候驱动的传染病危机正在全球蔓延:原本局限于热带的登革热、寨卡病毒、基孔肯雅热等病原体,正以惊人的速度向温带地区扩散。2023年,美国佛罗里达州和得克萨斯州时隔20年再次出现本地疟疾传播;2024年,希腊重现本地疟疾感染病例;国内海南疟疾传播季节因气温升高延长2个月。这些案例揭示了一个残酷事实:气候变暖正在重塑全球传染病地图,人类正面临前所未有的健康挑战。

一、气候变暖如何改变传染病传播格局

(一)媒介昆虫的地理扩张:从热带到温带的“生物入侵”

温度升高是媒介昆虫扩张的核心驱动力。以伊蚊为例,其卵到成虫的发育周期在25℃时仅需7天,而在16℃时需2周;叮咬活跃温度从20℃提升至25℃后,吸血频率增加3倍。这种生物学特性导致:

登革热:1970年仅9个国家报告病例,2025年已扩散至128个国家,温带地区如法国、意大利、日本均出现本地传播。

疟疾:过去20年,非洲疟原虫媒介按蚊的分布范围向高海拔地区扩展1000米,导致埃塞俄比亚高原等原本无疟区出现疫情。

莱姆病:黑足蜱在加拿大南部的分布区北移400公里,2024年加拿大莱姆病病例较2000年增加10倍。

(二)病原体繁殖加速:温度与湿度的“双重催化”

气候变暖通过改变环境参数直接影响病原体存活与传播:

霍乱弧菌:在17-35℃水温中,繁殖速度与温度呈正相关。1991年秘鲁因海温异常升高爆发世纪大霍乱,持续4年致万人死亡。

乙型脑炎病毒:在蚊体内26-31℃时复制速度是20℃时的5倍,导致国内南方地区乙脑发病率较20年前上升40%。

寄生虫:间日疟原虫在27.5℃时孢子增殖时间从14.5℃时的105天缩短至8.5天,显著提升传播效率。

(三)生态系统失衡:冻土解冻与物种迁移的“潘多拉魔盒”

气候变暖引发的连锁反应正在释放古老病原体:

炭疽孢子:2016年西伯利亚长期冻土解冻导致75年来首次炭疽疫情,1名儿童死亡,2300头驯鹿感染。

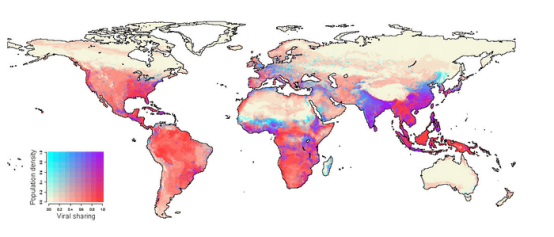

跨物种病毒传播:乔治城大学研究显示,到2070年,全球变暖将迫使3100种哺乳动物向两极迁移,导致1.5万次病毒“溢出”事件。蝙蝠因飞行能力成为主要传播者,其携带的冠状病毒、亨尼帕病毒等对人类威胁极大。

二、热带病毒向温带扩散的典型案例

(一)登革热:从东南亚到地中海的“全球漫游”

扩散路径:20世纪70年代仅限于热带,2025年已蔓延至欧洲南部。意大利2020年报告首例本地传播,2024年病例数突破5000例。

驱动因素:地中海地区夏季平均气温较20世纪上升2℃,伊蚊分布区扩大至北纬45°。

经济影响:巴西每年因登革热损失13亿美元,印度尼西亚医疗支出增加25%。

(二)西尼罗河病毒:北美大陆的“无声侵袭”

传播机制:候鸟迁徙携带病毒,蚊子作为媒介传播给人类。2002年美国爆发疫情,44个州报告病例,284人死亡。

气候关联:温暖湿润的春季使蚊子繁殖期提前2周,2024年得克萨斯州疫情较往年提前1个月爆发。

长期威胁:模型预测,到2050年美国90%人口将处于西尼罗河病毒风险区。

(三)疟疾:重返美国南部的“历史重演”

历史背景:1940年代美国通过DDT灭蚊消除疟疾,2023年佛罗里达州和得克萨斯州再次出现本地传播。

气候驱动:夏季平均气温上升1.5℃,按蚊分布区向北扩展300公里;冬季暖冬使蚊子存活率提高40%。

公共卫生挑战:美国CDC估计,若不采取措施,2050年美国每年将新增6万例疟疾病例。

三、气候变暖与传染病扩散的协同机制

(一)极端天气事件的“催化作用”

洪水:2022年巴基斯坦洪灾后,急性水样腹泻病例激增5倍,霍乱弧菌在25℃水温中繁殖速度是15℃时的8倍。

干旱:非洲萨赫勒地区干旱导致人群聚集取水,埃博拉病毒接触风险增加3倍。

热浪:2003年欧洲热浪导致7万人死亡,其中15%与心血管疾病合并感染相关。

(二)人类活动的“推波助澜”

城市化:全球城市人口占比达56%,热岛效应使城市温度比周边高2-5℃,为媒介昆虫提供理想栖息地。

农业扩张:国内南方水稻种植区扩大导致蚊虫滋生地增加,日本脑炎发病率上升20%。

野生动物贸易:全球每年非法交易1亿只野生动物,2003年SARS、2014年埃博拉均与野生动物接触有关。

(三)反馈循环的“恶性加剧”

气候变暖→传染病扩散→医疗资源消耗→碳排放增加→气候进一步变暖,这一循环正在加速。例如:

印度每年因疟疾损失200万工作日,迫使农民使用更多柴油发电机抽水,加剧碳排放。

巴西为控制登革热大量使用杀虫剂,导致水体污染,进一步威胁公共卫生。

四、应对策略:从全球协作到技术创新

(一)国际组织的行动框架

WHO“One Health”倡议:联合FAO、WOAH构建人-动物-环境协同防控体系,2024年覆盖120个国家。

《巴黎协定》健康条款:要求各国将健康影响评估纳入气候政策,英国已承诺2030年前减少40%甲烷排放以降低肠道传染病风险。

(二)国家层面的创新实践

国内“数字防疫”:利用卫星遥感监测蚊虫滋生地,结合AI预测疫情暴发,使登革热预警时间提前2周。

新加坡“冷链城市”:在公共区域安装智能温控系统,将温度控制在22℃以下以抑制蚊虫活动。

美国“基因驱动”技术:释放携带自限基因的伊蚊,使野外种群数量减少90%,佛罗里达州试点成功。

(三)个人与社区的适应策略

家庭防护:安装防蚊纱窗、使用生物杀虫剂,印度农村地区因推广蚊帐使疟疾发病率下降60%。

社区监测:培训志愿者识别早期症状,非洲部分地区通过社区报告使埃博拉响应时间缩短72小时。

气候教育:将传染病气候敏感性纳入中小学课程,欧盟2025年将此列为必修内容。

结语:在变暖世界中守护人类健康

气候变暖引发的传染病危机,本质上是人类活动与自然系统失衡的代价。从希腊的疟疾重现到美国的登革热扩散,从西伯利亚的炭疽爆发到亚马逊的黄热病蔓延,每一个案例都在警示:传染病无国界,气候行动刻不容缓。唯有通过全球协作、科技创新与行为变革,才能在这场“无声的战争”中守护人类未来。正如WHO总干事谭德塞所言:“我们不是在对抗病毒,而是在对抗我们自身对自然的破坏。”唯有敬畏自然、尊重科学,才能避免下一个大流行的降临。