杨冰

杨冰 2016年4月6日,一名在墨西哥诞生的男婴成为全球首个借助线粒体替换疗法诞生的“三亲婴儿”。这一突破性技术通过融合父母核DNA与捐赠者线粒体DNA,为携带致命线粒体遗传病的家庭带来生育健康子代的希望,却也因触及人类生殖伦理的深层矛盾引发全球争议。从技术原理到伦理困境,从科学突破到社会影响,这场跨越生物学与伦理学的博弈,正在重塑人类对生命本质的认知。

一、技术突破:线粒体替换疗法的科学原理

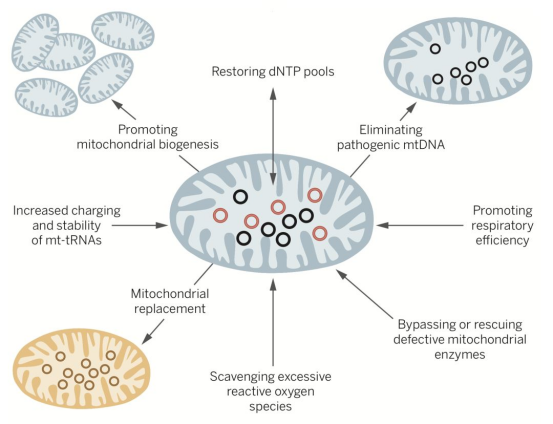

线粒体作为细胞的“能量工厂”,其DNA独立于核DNA存在,仅通过母系遗传。当线粒体基因发生突变时,可能导致肌肉萎缩、脑损伤、心衰等致命疾病,且患者后代遗传风险高达100%。线粒体替换疗法(MRT)的核心在于通过显微操作技术,将母亲卵子中的突变线粒体替换为健康捐赠者的线粒体,同时保留父母双方的核DNA。

1. 技术路径的分化

目前MRT主要包含两种技术路径:

纺锤体转移技术:在受精前将母亲卵子的细胞核转移至去核捐赠者卵子中,再与精子结合形成胚胎。该技术可避免对胚胎的直接操作,但需在卵子成熟阶段精准分离细胞核与线粒体。

原核移植技术:在受精后将胚胎的父母原核(含核DNA)转移至去核捐赠者卵子中。此方法需在胚胎早期阶段操作,技术难度更高,但可降低核DNA与线粒体DNA不兼容的风险。

全球首例“三亲婴儿”案例中,美国新希望生殖医学中心团队采用纺锤体转移技术,从携带亚急性坏死性脑脊髓病基因的母亲卵子中提取细胞核,植入去核捐赠者卵子后与父亲精子结合。经过5次胚胎培养,仅1个胚胎成功存活并发育至足月。

2. 遗传物质的“三重奏”

新生儿的基因构成呈现独特性:

核DNA:99.8%的遗传信息来自父母,决定外貌、智力等表型特征;

线粒体DNA:约0.1%的基因来自捐赠者,仅编码37个蛋白质,主要参与能量代谢;

技术残留:极少量母系线粒体可能因操作误差残留,但占比不足1%,不足以引发疾病。

这种“三重遗传”模式虽未改变核DNA,却使婴儿成为生物学意义上的“三人后代”,其基因构成突破了传统亲子关系的二元框架。

二、伦理争议:生命科学的边界与人类尊严

1. 亲子关系的重构

生物学母亲的定义:捐赠者是否应被视为“第三位母亲”?其线粒体DNA虽不参与表型表达,却持续存在于婴儿所有细胞中,可能影响代谢、免疫等生理功能。

法律身份的模糊:多数国家法律仅承认核DNA提供者为生物学父母,但捐赠者是否应享有知情权或探视权?英国HFEA规定捐赠者信息需匿名保存,但未来是否可能引发法律纠纷?

2. 人类生殖的“商品化”风险

技术滥用的隐患:若MRT技术普及,是否会催生“设计婴儿”产业链?捐赠者线粒体可能被赋予“优质基因”标签,加剧社会不平等。

代际伦理的挑战:线粒体DNA虽不直接编码表型,但可能通过表观遗传机制影响后代。若未来发现线粒体对智力、寿命等有潜在影响,是否会引发“基因优化”竞赛?

3. 宗教与文化的冲突

伊斯兰教的立场:首例“三亲婴儿”父母为穆斯林,其宗教领袖曾公开反对胚胎操作,认为生命应由真主赋予。此案例中,团队采用纺锤体转移技术避免胚胎销毁,但仍引发“干预自然”的争议。

天主教会的批判:梵蒂冈教廷多次声明,MRT技术将人类生殖“工具化”,违背“生命神圣性”原则。

三、全球监管:技术合法化的艰难博弈

1. 英国的“谨慎开放”

2015年,英国成为全球首个将MRT合法化的国家,但设置严格限制:

适用范围:仅限母亲线粒体突变率高于18%的病例;

胚胎性别限制:初期仅允许培育男性胚胎,因男性线粒体不遗传;

监管机制:由人类受精与胚胎学管理局(HFEA)逐例审批,需提交遗传风险评估报告。

截至2023年,英国已诞生12例“三亲婴儿”,均未报告严重健康问题,但长期随访数据仍待完善。

2. 美国的“灰色地带”

联邦层面禁止MRT临床应用,但部分州如纽约、加州允许科研机构在FDA监管下开展研究。首例“三亲婴儿”团队选择在墨西哥实施手术,正是规避美国法律限制。这种“监管套利”引发学界批评,认为可能催生“医疗旅游”乱象。

3. 国内的“审慎态度”

国内卫健委明确禁止MRT临床应用,仅允许科研机构在伦理审批下开展基础研究。2025年,广州某私立机构因非法宣传“线粒体修复套餐”被罚300万元,凸显监管高压态势。国内学者主张优先发展三代试管PGT-M技术,通过筛查核DNA致病基因实现风险规避。

四、社会影响:技术进步与人文关怀的平衡

1. 患者群体的希望与困境

受益者的声音:英国首位“三亲婴儿”的母亲表示,孩子健康出生让她摆脱“遗传诅咒”的恐惧,但捐赠者匿名制度使其无法表达感激。

未被满足的需求:全球约1/6500儿童患线粒体病,但MRT高昂费用(英国约8万-12万英镑)使多数家庭望而却步。

2. 公众认知的分化

支持者的论据:MRT可避免家族遗传悲剧,技术风险低于自然受孕(线粒体病患儿夭折率超50%)。

反对者的担忧:技术可能引发“滑坡效应”,从治疗疾病走向“增强人类”。2018年,霍金遗作《对大问题的简明回答》中预言,基因编辑技术可能导致“超人类”统治世界。

3. 科学共同体的反思

长期安全性存疑:动物实验显示,核DNA与线粒体DNA不兼容可能导致胚胎发育异常。人类首例“三亲婴儿”虽健康,但需持续监测至成年。

伦理框架的滞后:现行伦理指南多基于“核DNA中心主义”,忽视线粒体DNA的生物学意义。2023年,国际人类基因组编辑峰会呼吁建立“全基因组伦理”评估体系。

五、未来展望:技术迭代与伦理重构

1. 技术优化方向

自体线粒体移植:从患者体细胞提取线粒体注入卵子,避免伦理争议,但技术难度极高。

基因编辑介入:CRISPR技术可能实现线粒体基因定点修复,但面临脱靶风险与伦理争议。

2. 全球治理合作

建立国际标准:联合国教科文组织(UNESCO)呼吁制定MRT技术全球伦理准则,明确适用范围与监管要求。

跨国数据共享:建立“三亲婴儿”健康数据库,追踪长期健康影响,为技术改进提供依据。

3. 人文关怀的深化

捐赠者权益保护:探索“有限知情权”模式,允许捐赠者了解后代健康状况,但不介入其生活。

公众参与机制:通过公民陪审团、伦理听证会等形式,平衡技术进步与公众价值观。

结语:在科学与伦理之间寻找平衡点

全球首例“三亲婴儿”的诞生,既是生命科学的里程碑,也是伦理学的试金石。它让我们看到技术突破为人类带来的希望,也警示我们不可忽视生命的尊严与社会的公平。未来,MRT技术的发展不应是科学家与伦理学家的单边对话,而需纳入法律、宗教、文化等多维视角。唯有在技术创新与人文关怀之间找到动态平衡,人类才能真正驾驭这把“双刃剑”,让科技进步服务于生命的福祉。