杨冰

杨冰 近年来,微塑料污染问题已成为全球关注的焦点。微塑料,被定义为长度小于5毫米的微小塑料碎片,广泛存在于环境中的水体、土壤和空气中,并通过食物链进入人体,对健康构成潜在威胁。2024年,美国新墨西哥大学的研究人员在《毒理学科学》期刊上发表了一项突破性研究,揭示了微塑料已100%侵入人类胎盘,这一发现引发了全球对微塑料健康风险的广泛担忧。与此同时,欧盟委员会紧急立法,限制医疗用品中的塑料含量,以应对日益严峻的微塑料污染问题。

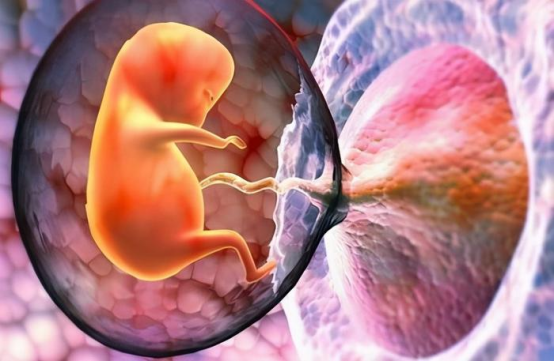

一、微塑料入侵人体胎盘:科学研究的警示

1. 微塑料的定义与来源

微塑料主要来源于各种塑料制品的分解,如塑料袋、外卖盒、塑料瓶和包装材料等。这些微小塑料碎片通过环境介质进入水体、土壤和空气,最终进入食物链,并在人体内积累。纳米塑料,尺寸在纳米级别的塑料颗粒(通常是1-100纳米),同样具有潜在的环境和生物影响。

2. 微塑料侵入胎盘的研究发现

2024年2月,美国新墨西哥大学的研究人员在《毒理学科学》期刊上发表的研究显示,在分析的62个胎盘样本中,100%发现微塑料,每克胎盘组织含有6.5-685微克微塑料。其中,聚乙烯(塑料袋和瓶子的主要成分)最常见,占微塑料总量的54%,聚氯乙烯(PVC)和尼龙各占总量的10%。

该研究通过皂化和超速离心从人体组织样品中提取固体材料,并利用热解气相色谱和质谱对塑料进行高度特异性和定量分析。研究结果表明,微塑料不仅存在于胎盘中,且其浓度随着时间推移呈现增加趋势。

3. 微塑料对胎儿健康的潜在影响

尽管目前尚无直接证据表明微塑料会导致胎儿发育异常,但早期的小鼠实验显示,微塑料可能破坏胎儿大脑发育,进而导致神经发育结果不佳。此外,微塑料中常含有的双酚A(BPA)和邻苯二甲酸盐等化学物质,具有内分泌干扰作用,可能干扰体内激素平衡,直接影响排卵和卵泡发育,甚至加速卵巢衰老。

对于人类而言,胎盘作为胎儿与母体之间的物质交换屏障,其微塑料污染可能通过影响胎盘功能间接威胁胎儿健康。研究人员指出,微塑料在胎盘中的积累可能解释某些类型的健康问题增加,例如炎症性肠病、结肠癌以及精子数量下降等。

二、欧盟紧急立法:限制医疗用品塑料含量

面对微塑料污染的严峻形势,欧盟委员会于2023年9月25日正式通过微塑料限制案,对REACH法规附件十七进行修改,限制微塑料及其相关产品在欧盟市场的投放。此次立法不仅针对消费品,还特别关注医疗用品中的塑料含量。

1. 立法背景与目标

欧盟的微塑料限制案旨在减少微塑料对环境和人体的污染。根据立法,合成聚合物微粒不得单独作为物质,或为实现某种特性而故意添加到混合物中(添加浓度大于或等于0.01%,按重量计)。这一规定涵盖了所有直径在5毫米以下或长度不大于15毫米、长径比大于3的难以降解的非天然合成碳基聚合物颗粒或纤维。

立法目标包括:

到2029年,将欧盟的微塑料污染减少70%。

在未来20年内累计减少约50万吨微塑料垃圾。

2. 医疗用品的限制措施

尽管医疗用品在立法中获得了部分豁免,但欧盟仍对医疗用品中的塑料含量提出了严格要求。例如:

医疗器械:自2023年10月17日起,含有微珠(如用作研磨剂的合成聚合物微粒)的医疗器械被禁止投放市场。

药品和医疗设备:微塑料不得作为添加剂用于药品和医疗设备,除非其使用符合严格的豁免条件,如无法通过技术手段替代。

此外,欧盟还要求相关企业提供微塑料含量和用途的详细信息,并在产品标签上明确标识。这些措施旨在减少医疗用品中的微塑料排放,保护患者和医护人员的健康。

3. 立法的影响与挑战

欧盟的微塑料限制案对全球塑料产业产生了深远影响。一方面,企业需要重新评估其产品配方和生产工艺,以减少微塑料的使用;另一方面,监管机构需建立完善的检测和认证体系,确保产品符合法规要求。

然而,立法也面临诸多挑战。例如,如何界定“微塑料”的具体范围?如何平衡环保要求与医疗需求?如何确保全球供应链的合规性?这些问题需要政府、企业和科研机构共同努力解决。

三、微塑料污染的全球影响与应对策略

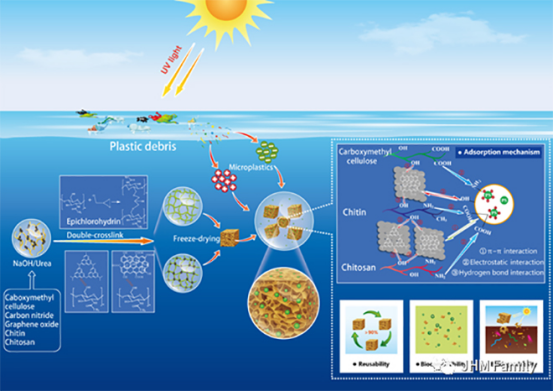

1. 微塑料污染的全球现状

微塑料污染在全球范围内表现出“广泛而集中”的特点。其粒径小、密度轻、迁移性强,易于富集微生物、重金属和有机污染物。目前,监测到的微塑料污染范围极广,在两极、冰川甚至深海都发现了微塑料的存在。不同水域之间微塑料丰度相差甚远,靠近人类聚居区的水域、封闭或半封闭海域以及洋流环流区易形成高丰度微塑料污染区。

2. 微塑料对生物和环境的危害

大量生物短期暴露实验证明,微塑料体内累积会对生物体产生多方面的影响,包括代替食物影响营养吸收、造成营养不良、影响子代数量和质量、累积引起血栓、具有神经毒性等。此外,微塑料作为载体对于某些污染物如重金属和有机污染物具有极强的吸附性,这些污染物随微塑料迁移,进一步影响了全球污染物的分布。

3. 全球应对策略与措施

针对微塑料污染问题,全球各国和地区正在积极探索应对策略:

国际合作与政策协调:联合国环境规划署(UNEP)已将微塑料污染列为重点议题,推动各国加强政策协调和技术合作。

技术创新与替代材料:开发生物可降解塑料、纳米过滤技术等,减少微塑料的产生和排放。

循环经济模式:通过提高塑料回收率和再利用率,减少塑料废弃物的产生。

公众教育与行为改变:减少一次性塑料制品的使用,正确处理塑料废弃物,提高公众环保意识。

四、欧盟微塑料限制案的示范效应与未来展望

1. 欧盟微塑料限制案的示范效应

欧盟的微塑料限制案为全球微塑料治理提供了重要示范。其通过立法手段,强制要求企业减少微塑料的使用和排放,推动了塑料产业的绿色转型。此外,欧盟还通过经济激励措施,鼓励企业开发无微塑料的替代品,促进了环保技术的创新和发展。

2. 未来展望与挑战

尽管欧盟在微塑料治理方面取得了显著进展,但未来仍面临诸多挑战:

长期健康影响的未知性:目前对微塑料的健康风险研究仍处于初步阶段,其长期影响尚不明确。需要更多长期跟踪研究来揭示微塑料对人体的潜在危害。

治理技术的局限性:现有的微塑料去除技术(如过滤、吸附)仍存在效率低、成本高等问题,难以大规模应用。

全球治理的不平衡:发达国家在微塑料治理方面进展较快,但发展国内家由于技术和资金限制,治理能力相对薄弱。

塑料产业的转型压力:微塑料限制案对全球塑料产业构成了巨大挑战,企业需投入大量资金进行技术改造和产品升级。

3. 推动全球微塑料治理的合作与行动

为了应对微塑料污染的全球性挑战,各国需加强合作与行动:

建立国际统一的检测标准和评估体系:推动全球微塑料检测方法的标准化和规范化,提高不同研究结果之间的可比性。

加强技术研发与创新:投入更多资源用于微塑料治理技术的研发和创新,提高治理效率和效果。

推动政策协调与实施:加强各国在微塑料治理政策方面的协调与实施,形成全球统一的治理框架。

提高公众环保意识:通过媒体和教育机构宣传微塑料的危害,鼓励公众采取环保行动,共同减少微塑料的产生和排放。

五、结语:微塑料时代的健康保卫战

微塑料入侵人体胎盘的研究公布,再次敲响了塑料污染的警钟。欧盟紧急立法限制医疗用品中的塑料含量,是全球应对微塑料污染的重要举措。然而,微塑料治理是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业、科研机构和公众的共同努力。

未来,我们需进一步加强微塑料的健康风险研究,开发高效的治理技术,推动塑料产业的绿色转型。同时,公众需提高环保意识,减少一次性塑料制品的使用,正确处理塑料废弃物,共同守护我们的健康和环境。在这场微塑料时代的健康保卫战中,没有人能置身事外。唯有携手合作,才能应对这一全球性挑战,为子孙后代创造一个更清洁、更健康的世界。