杨冰

杨冰 2025年5月,国内疾控中心发布的全新监测数据显示,全国门急诊流感样病例中,新冠病毒阳性率连续三周攀升,从3月31日至5月4日的7.5%升至16.2%,并超越鼻病毒成为就诊量首位病原体。尽管整体疫情仍处于低流行水平,但老年群体(尤其是60岁以上人群)因免疫力衰退、基础疾病叠加及“长新冠”后遗症风险,成为本轮疫情中重症、死亡的高发人群。专家警示,新冠病毒虽未引发大规模爆发,但其周期性传播特征与老年人群的脆弱性,使疫情防控进入“精准防控+高危人群保护”的新阶段。

本文将从疫情现状、老年群体重症风险机制、防控策略及医疗资源优化等维度,为老年人群及其照护者提供科学、实用的健康管理指南。

一、疫情现状:低流行下的“隐形威胁”

1.1 监测数据揭示的传播趋势

· 阳性率持续上升:2025年4月,全国哨点医院门急诊流感样病例中,新冠阳性率从第14周的7.5%升至第18周的16.2%,住院严重急性呼吸道感染病例中阳性率从3.3%升至6.3%。

· 地域与年龄差异:南方省份阳性率高于北方,部分省份疫情增幅趋缓;0-4岁儿童以鼻病毒为主,15-59岁人群新冠阳性率居首,60岁以上老年人住院风险显著高于其他年龄段。

· 病原体共存特征:门急诊病例中,新冠、鼻病毒、副流感病毒为前三位病原体;住院病例中,鼻病毒、呼吸道合胞病毒、新冠占主导,提示多病原混合感染风险。

1.2 病毒变异与免疫逃逸

· JN.1变异株传播:多国报告JN.1变异株的免疫逃逸能力增强,可能导致新一轮感染波峰。尽管当前疫情未出现剧烈爆发,但病毒变异对疫苗保护效力及既往感染免疫力的挑战不容忽视。

· “长新冠”后遗症:研究表明,新冠病毒RNA可在人体肺、心脏、大脑等器官残留数月,引发慢性炎症和免疫紊乱。老年人群因代谢能力弱,更易出现疲劳、脑雾、免疫力下降等后遗症。

1.3 医疗资源负荷与应对

· 重症监护需求:尽管当前感染ICU中无危重症患者,但老年人群基础疾病叠加新冠感染可能引发多器官衰竭,需警惕医疗资源挤兑风险。

· 抗病毒药物可及性:Paxlovid等3CL蛋白酶抑制剂对重症高风险人群(如老年人、慢性病患者)具有显著疗效,但需在病程早期(5天内)使用以降低住院和死亡风险。

二、老年群体重症风险:多重机制叠加

2.1 免疫力衰退:病毒攻击的“薄弱环节”

· T细胞活性降低:60岁后,人体胸腺萎缩导致T细胞数量减少、活性下降,难以有效清除病毒。老年人群感染后病毒载量更高、病程更长,住院风险是年轻人的5倍以上。

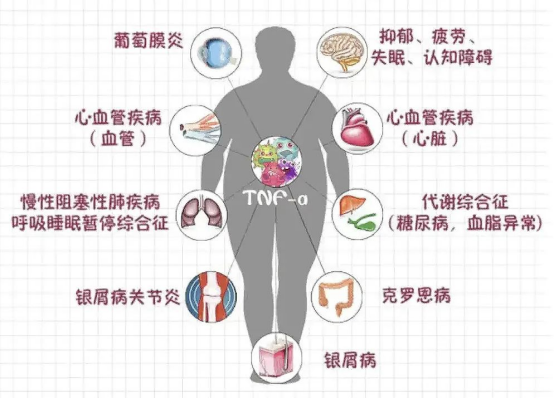

· 炎症风暴失控:老年人群免疫系统“衰老”导致炎症因子过度释放,易引发细胞因子风暴,损伤肺、心、肾等多器官。

2.2 基础疾病叠加:并发症的“催化剂”

· 心血管疾病:高血压、冠心病患者感染后易出现心肌损伤、心律失常,甚至心衰。

· 糖尿病:血糖波动加剧炎症反应,增加酮症酸中毒风险,延缓病毒清除。

· 慢性肺病:慢阻肺、哮喘患者呼吸道屏障功能受损,新冠感染易引发呼吸衰竭。

2.3 “长新冠”后遗症:慢性损伤的“长期威胁”

· 认知功能下降:老年人群感染后出现脑雾、记忆力减退的比例更高,可能与病毒对神经系统的直接侵袭或慢性炎症相关。

· 免疫功能紊乱:病毒残留导致T细胞、B细胞功能异常,增加二次感染风险。

三、老年群体防控策略:从“被动应对”到“主动健康”

3.1 疫苗接种:构筑免疫屏障

· 加强针接种:60岁以上人群应完成基础免疫及加强针接种,优先选择含奥密克戎变异株抗原的疫苗。研究显示,接种加强针可使重症风险降低90%以上。

· 流感-新冠联合疫苗:针对老年人群,可考虑接种流感-新冠联合疫苗,减少因混合感染引发的重症风险。

3.2 日常防护:降低感染风险

· 科学佩戴口罩:在人群密集场所(如医院、超市、公共交通)全程佩戴医用外科口罩或N95口罩,尤其是未接种疫苗或免疫力低下者。

· 手卫生与通风:勤洗手(使用含酒精洗手液或流动水冲洗20秒以上),每日开窗通风2-3次,每次不少于30分钟。

· 避免聚集:减少跳广场舞、聚餐等聚集性活动,降低交叉感染风险。

3.3 早期识别与干预:阻断病情进展

· 症状监测:关注发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、咽痛、乏力等典型症状,尤其是合并基础疾病者。

· 抗原检测:出现症状后立即进行新冠抗原检测,阳性者需进一步行核酸检测确认。

· 抗病毒治疗:确诊后尽早使用Paxlovid等抗病毒药物(尤其是发病5天内),可显著降低住院和死亡风险。

3.4 基础疾病管理:稳定病情“压舱石”

· 血糖监测:糖尿病患者感染后需加强血糖监测,避免低血糖或高血糖危象。

· 血压控制:高血压患者感染后可能出现血压波动,需遵医嘱调整降压药物剂量。

· 氧疗支持:血氧饱和度低于93%者需及时吸氧,必要时使用无创呼吸机。

四、医疗资源优化:构建老年友好型防控体系

4.1 分级诊疗:分流轻症与重症

· 基层医疗机构:社区卫生服务中心、乡镇卫生院负责轻症患者的诊断、治疗及随访,避免挤兑三级医院资源。

· 定点医院:二级以上医院设立老年新冠重症病房,配备呼吸机、ECMO等设备,保障重症患者救治。

4.2 互联网医疗:打破时空限制

· 在线问诊:通过互联网医院平台,老年人群可远程咨询医生,减少外出就医风险。

· 药品配送:支持慢性病处方药线上开具及配送,保障用药连续性。

4.3 长期护理:关注“长新冠”后遗症

· 康复门诊:三级医院设立新冠康复门诊,为老年人群提供肺功能训练、认知功能评估等服务。

· 社区支持:社区卫生服务中心开展“长新冠”随访,提供营养指导、心理干预等综合服务。

五、案例分析:从重症到康复的全流程管理

5.1 典型病例

患者李某,男,72岁,高血压病史10年,糖尿病病史8年。2025年4月20日出现发热(体温38.1℃)、咳嗽、乏力,自测新冠抗原阳性。就诊于社区卫生服务中心,查血氧饱和度92%,胸部CT示双肺磨玻璃影,诊断为新冠病毒感染(普通型)、高血压3级(很高危组)、2型糖尿病。

5.2 治疗与康复

· 抗病毒治疗:发病第3天开始服用Paxlovid,疗程5天。

· 基础疾病管理:调整降压药(硝苯地平控释片30mg QD),胰岛素剂量增加20%。

· 氧疗与营养支持:鼻导管吸氧(3L/min),每日摄入蛋白质1.2g/kg(优先选择鱼肉、鸡蛋)。

· 康复训练:出院后进行呼吸操(缩唇呼吸、腹式呼吸)及肢体功能锻炼,每周随访1次。

5.3 疗效评估

治疗10天后,患者体温正常,咳嗽、乏力症状消失,血氧饱和度升至98%,胸部CT示病灶吸收。随访3个月,未出现“长新冠”后遗症。

六、社会支持:共筑老年健康防线

6.1 家庭照护:强化健康管理

· 症状监测:家庭成员每日为老年人测量体温、血压、血糖,关注精神状态。

· 用药提醒:设置闹钟或使用智能药盒,避免漏服、错服药物。

· 心理支持:通过视频通话、陪伴散步等方式缓解焦虑情绪。

6.2 社区服务:填补医疗空白

· 健康宣教:开展新冠防控知识讲座,发放宣传手册。

· 疫苗接种动员:组织医护人员上门评估,为行动不便者提供接种服务。

· 紧急救援:建立老年人群健康档案,突发疾病时快速联系120并协助转运。

6.3 政策保障:完善长效机制

· 医保倾斜:将新冠抗病毒药物纳入门诊特殊病种报销范围,减轻患者负担。

· 科研投入:支持老年新冠重症机制、疫苗及药物研发。

· 长期护理保险:探索将“长新冠”康复纳入长期护理保险支付范围。

结语:从“共存”到“共护”

新冠疫情的长期存在,使老年群体成为公共卫生体系的“脆弱一环”。通过疫苗接种、日常防护、早期干预及医疗资源优化,可显著降低其重症风险。然而,防控不仅是医疗问题,更是社会问题——需家庭、社区、政府多方协同,构建“预防-治疗-康复”全链条保障体系。唯有如此,方能在“与病毒共存”的时代,守护老年人群的生命健康与尊严。