杨冰

杨冰 近年来,我国中小学生脊柱侧弯问题日益严峻。据统计,青少年脊柱侧弯患病率已达到15%,成为继近视、肥胖之后的第三大“成长杀手”。2023年起,全国多地陆续将脊柱健康筛查纳入中小学生常规体检项目,引发社会广泛关注。然而,当公众聚焦于“书包减重”等表层措施时,更深层的危机正在显现——久坐不动的生活方式、畸形的教育压力、滞后的健康管理机制,正在共同编织一张困住青少年脊柱健康的无形巨网。

一、脊柱侧弯:被忽视的“隐形 epidemic”

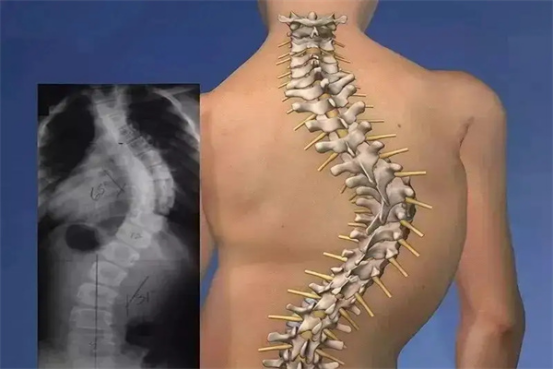

脊柱侧弯并非简单的“姿势不正”。当脊柱向侧方弯曲超过10度,即可诊断为脊柱侧弯。轻则引发肩颈腰背疼痛,重则导致心肺功能受损、神经压迫甚至瘫痪。在某省会城市的三甲医院骨科门诊,14岁的小雨(化名)展示了典型的“S型”脊柱:右肩明显隆起,左侧腰部凹陷,X光片上脊柱弯曲角度已达35度。小雨的母亲懊悔不已:“孩子总说背疼,我们以为是书包太重,直到体检筛查才发现问题。”

脊柱侧弯的隐匿性使其成为“沉默的流行病”。早期症状轻微,孩子可能仅表现为双肩不等高、背部不对称,家长往往归咎于“坐姿不良”。而青春期骨骼快速发育的特性,使得侧弯度数在短短半年内就可能翻倍。北京某重点中学的筛查数据显示,超过60%的确诊学生此前从未意识到自身脊柱异常。当疼痛加剧或体态明显畸形时,多数患者已错过黄金矫正期(8-14岁),只能通过手术植入钢钉矫正。

筛查入体检的背后,是触目惊心的现实:上海2022年对10万中小学生的普查中,约1.5万人存在脊柱异常;广东省某地级市初高中生中,重度侧弯(超过40度)患者比例达3%。这些数字折射出的不仅是健康危机,更是整个社会对青少年成长环境的失察。

二、书包减重:治标难治本的“安慰剂”

面对脊柱健康危机,“减轻书包重量”成为最直观的应对策略。多地教育部门明令规定“书包不得超过体重10%”,学校增设储物柜,厂商推出“护脊书包”。但这些举措却陷入尴尬境地——某电商平台数据显示,宣称“符合人体工学”的千元级护脊书包销量激增200%,而某小学实测发现,即便使用超轻书包,学生日均负重仍达3.5公斤,因需携带水杯、乐器、美术工具等“非课本必需品”。

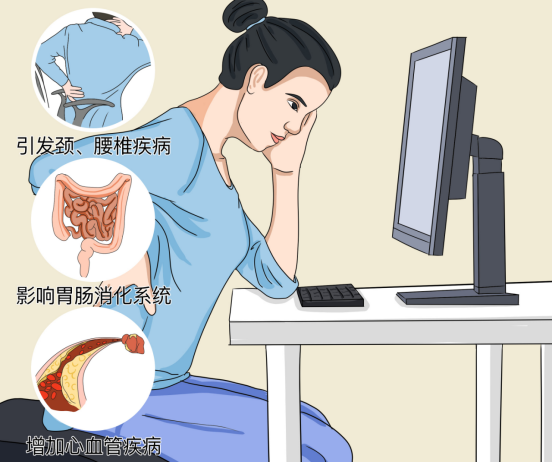

更深层的矛盾在于,书包减重无法抵消久坐带来的脊柱伤害。对某重点初中三年的追踪研究表明,学生日均坐姿时间从9.2小时增至11.5小时。清晨6:30早读开始,到晚上10点完成作业,除去吃饭和课间操,学生几乎全程保持坐姿。生物力学研究证实,当人体久坐超过1小时,椎间盘压力增加40%,腰部肌肉进入“代偿性紧张”状态。而多数学校的硬木板凳、高度固定的课桌,迫使发育中的孩子长期处于弯腰驼背的强迫体位。

更值得警惕的是数字化教育带来的新风险。电子课本普及后,学生低头看屏幕的时间日均增加2.3小时,颈椎前倾角度普遍超过45度(医学建议应小于15度)。杭州某小学试点“平板教学”后,校医室接诊的颈肩痛病例季度环比上涨70%。这些数据揭示了一个残酷现实:书包减重犹如为决堤洪水修筑矮墙,真正的危机源于系统性教育生态的失衡。

三、久坐困局:教育体制的“结构性绞索”

当社会热议“书包该多重”时,更致命的“久坐绞索”正在收紧。某中部省份的调查显示,中小学生日均体育活动时间不足45分钟,其中20%的初三学生全天无课外运动。这与教育部“每天锻炼1小时”的要求形成鲜明反差。究其根源,是多重压力叠加的恶性循环:

1. 课时挤压:为追赶教学进度,多地学校将体育课改为“习题课”,大课间用于听写默算。某县城中学甚至推出“跑操背书”——学生边跑步边背诵课文,将运动异化为知识灌输的工具。

2. 空间剥夺:城市学校人均操场面积不足3平方米,老旧教室无法配置可调节课桌椅,学生连变换坐姿的物理空间都被剥夺。

3. 认知错位:62%的家长认为“成绩下滑比驼背更可怕”,部分教师将站立听课的学生视为“破坏纪律”。

这种畸形生态催生出令人痛心的代际传递。一位骨科医生的接诊记录显示:34%的脊柱侧弯患儿父母存在腰椎间盘突出,17%的家族有脊柱病史。当“埋头苦读”成为跨代际的生存策略,脊柱健康便成为教育内卷的牺牲品。

四、破局之路:从“单一干预”到“系统革命”

破解脊柱健康危机,需要超越“换个书包”“做套操”的碎片化应对,发起一场贯穿教育理念、空间设计、健康管理的系统性变革。

1. 教室革命:让身体获得自由

· 动态教室:深圳某国际学校试点“无椅课堂”,配置升降桌、平衡垫、骑行式课桌,学生可自主选择坐、站、跪姿学习,脊柱压力降低37%。

· 光环境改造:采用节律照明系统,通过色温变化提示学生调整姿势。青岛某中学安装智能摄像头,当学生低头超过15分钟,课桌将轻微震动提醒。

· 微运动介入:每节课设置2分钟“脊柱舒展时间”,结合中医导引术设计“课间五分钟护脊操”。

2. 教育重构:给成长留出空间

· 课时再造:成都某小学推行“25+5分钟”课堂模式,每25分钟教学搭配5分钟体能训练,学生成绩反超传统课堂。

· 评价革新:将脊柱健康纳入素质教育评价体系,浙江某地试点“健康学分”,未达标者不得参与评优。

· 家庭赋能:开发“亲子运动包”,将靠墙站立、猫式伸展等动作融入家庭互动,北京某社区试点后,家长对孩子姿势的关注度提升4倍。

3. 技术赋能:全天候健康监护

· 智能穿戴设备:上海某企业研发“脊柱监测贴片”,可实时预警异常姿势,数据同步至校医和家长端。

· AI筛查系统:广东省建立脊柱健康云平台,通过三维体态扫描,5分钟完成全校筛查,准确率达98%。

· 虚拟康复师:运用VR技术模拟游泳、舞蹈等场景,让矫正训练更具趣味性,某试点项目使患儿治疗依从性提升60%。

五、脊柱健康:一场关于未来的救赎

青少年的脊柱,承载的不仅是身体的重量,更是民族的未来。当我们惊叹于日本小学生寒冬短裤锻炼的毅力,感慨德国中小学“每堂课必须开窗通风”的立法刚性时,更应反思:对脊柱健康的漠视,实质是对生命质量的妥协。

某公益组织在西北山区学校的实践带来启示:通过捐赠可调节课桌椅、培训教师成为“健康督导员”、设立“脊柱健康明星”评选,两年内使当地学生脊柱异常率从21%降至9%。这证明,改变并非遥不可及,关键在于是否愿意将健康置于分数之上。

2024年,新课标明确规定“健康教育不少于总课时10%”,这或许是个转折点。但真正的挑战在于,如何让每个教育参与者认识到:挺直的脊梁,才是支撑孩子走向未来的根本。当教室里的课桌开始适应身体而非驯化身体,当体育课不再是被挤占的“边缘时间”,当“坐如钟”的陈旧训诫被科学护脊知识取代,我们才能真正解开束缚青少年脊柱的无形枷锁。