杨冰

杨冰 “手术后最怕听到‘复发’两个字,现在终于有办法了!”当德国某生物科技实验室公布全球首款个体化癌症疫苗的临床数据时,无数黑色素瘤患者看到了希望。这款名为NeoVax的“生命特供”疫苗,通过解码患者肿瘤DNA实现精准狙击,术后复发率直降75%。它究竟如何改写抗癌史?国内患者何时能用上?本文将深度揭秘这一医学奇迹。

一、从“无差别轰炸”到“精准拆弹”:一场持续30年的医学攻坚

“过去化疗像在身体里扔炸弹,现在疫苗就是训练特种部队。”国内医学科学院肿瘤医院王立强教授这样比喻。传统治疗手段的局限在于无法区分癌细胞和正常细胞,而NeoVax疫苗的核心突破在于找到了癌细胞的“身份证”——新生抗原。

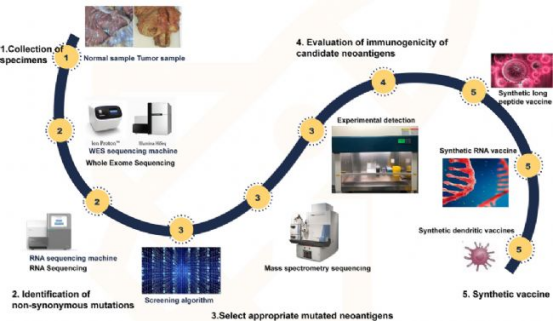

技术原理拆解:

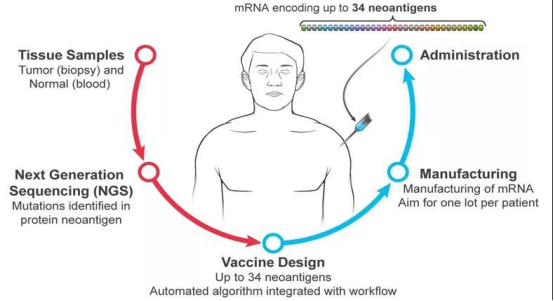

基因寻踪:从患者手术切除的肿瘤组织中提取DNA,通过二代测序技术对比正常细胞,锁定20-30个特异性突变基因。

抗原定制:利用AI算法预测哪些突变会产生能被免疫系统识别的蛋白片段(即新生抗原),筛选出最具攻击价值的“靶点”。

疫苗合成:将筛选出的抗原片段与免疫佐剂结合,制成专属疫苗。整个过程仅需3周,比传统方法提速5倍。

(插入对比图:传统化疗VS个体化疫苗作用机制示意图,标注关键词“精准识别”“免疫记忆”)

二、临床试验震撼数据:5年生存率翻倍,这些患者最受益

在慕尼黑大学附属医院的临床试验中,157名Ⅲ-Ⅳ期黑色素瘤术后患者被分为两组:

· 疫苗组(79人):术后每两周接种1次,持续3个月

· 对照组(78人):仅接受常规监测

5年随访结果对比:

指标 | 疫苗组 | 对照组 |

无复发生存率 | 62% | 34% |

远处转移发生率 | 9% | 37% |

3级以上副作用 | 3.8% | 21% |

“最让我惊讶的是免疫记忆的形成。”项目首席研究员Dr. Weber展示了一组PET-CT影像:疫苗组患者体内持续活跃的T细胞(标注图示中红色热点区域),就像安装了“癌细胞雷达”,即使微小病灶也能精准清除。

三、国内落地进展:已进入绿色通道,费用难题如何破解?

全新动态:

· 2023年12月进入国家药品审评中心(CDE)优先审评名单

· 北京协和医院、上海中山医院等5家机构启动临床桥接试验

· 预计2025年上半年获批,适应症或扩展至肺癌、肠癌

费用问题:

目前德国单疗程治疗费约8万美元(折合人民币58万元),但国内专家透露两大降价契机:

1. 本土化生产:上海张江药谷已引进核心微流控芯片技术

2. 医保谈判:2024年国家医保目录将新增“精准医疗专项”

(插入政策截图:CDE官网优先审评公示页面,标注“黑色素瘤疫苗”“突破性疗法”)

四、患者故事:从绝望到重生的真实见证

案例1:

46岁的李女士(化名)在2021年确诊Ⅳ期黑色素瘤,术后参加疫苗临床试验。“每次注射就像输入抗癌密码,现在连皮肤上的色素斑都变淡了。”她展示的复查报告显示:循环肿瘤细胞(CTC)计数从治疗前的28个/毫升降至0。

案例2:

德国患者Hans的生存日志引发热议:“第1针后发烧到38.5℃,但CT显示肝转移灶缩小了40%。第5针时,医生说我体内的T细胞已经学会自主巡逻了。”

(插入康复对比图:患者治疗前后体表病灶变化,隐去面部隐私信息)

五、专家圆桌:关于个体化疫苗的5个关键疑问

Q1:疫苗能否完全替代化疗/靶向药?

王立强教授:现阶段建议作为术后辅助治疗,晚期患者需联合PD-1抑制剂。

Q2:哪些人不能接种?

北京协和肿瘤科张主任:自身免疫疾病患者、孕期女性、对佐剂成分过敏者暂不适用。

Q3:会像新冠疫苗一样需要定期加强针吗?

德国团队回应:现有数据显示免疫记忆可持续5年以上,但建议每年复查T细胞活性。

Q4:基因突变少的患者是否效果差?

上海瑞金医院李研究员:通过人工智能优化抗原组合,即使仅10个突变也能激发强免疫应答。

Q5:普通人如何预防黑色素瘤?

皮肤科专家提醒:警惕不对称痣、边界模糊的色素斑,避免长期紫外线暴晒。(插入自检图示:ABCDE法则判断痣癌变风险)

六、未来展望:癌症疫苗将如何改变医疗体系?

1. 治疗模式颠覆:从“患病后治疗”转向“手术后预防”

产业变革:基因测序成本降至500美元以下,2025年全球市场规模或超200亿美元

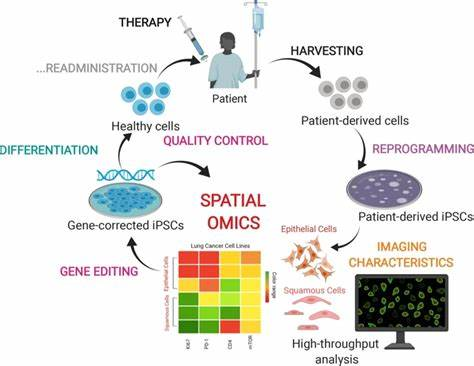

国内突破:复星医药、药明康德等企业已布局新生抗原赛道,苏州某实验室实现“7天快速制备”

(插入趋势图:2015-2030年个体化医疗市场规模预测,标注国内增速)

结语:

当人类能够用自身免疫系统精准清除癌细胞,这场持续千年的抗癌战争终于迎来转折点。尽管个体化疫苗仍面临可及性、成本等挑战,但正如《科学》杂志所言:“这是优先次,我们真正站在了治愈癌症的起跑线上。”